- 相続税の基礎控除とは、相続税がかからない一定のライン

→相続税がかかるかどうかは、相続が発生したときに、亡くなった人の財産額と相続人の人数によって決まります - 基礎控除を計算する際にポイントとなる、相続人の考え方とその注意点

そもそも相続税は、相続した人全員に課せられるものではありません。

相続税がかかるかどうかは、相続が発生したときに、亡くなった人の財産額と相続人の人数によって決まります。

そこで重要になるのが、相続税の「基礎控除」です。

基礎控除が、相続税がかかる/かからないのラインを決めることになります。

この記事では、相続税の基礎控除についてわかりやすく解説します。

1.相続税の基礎控除とは〈相続税がかからない一定のライン〉

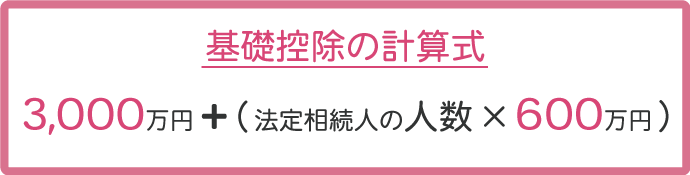

相続税の基礎控除とは、下記の数式で計算された金額のことです。

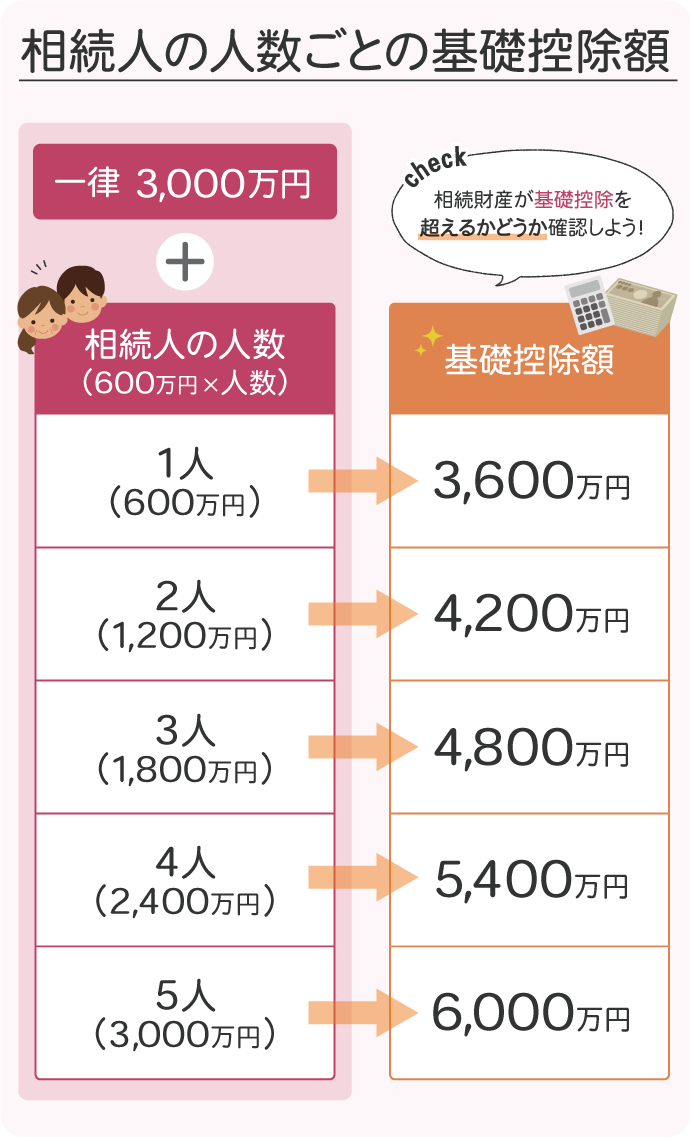

具体的な相続人の数を当てはめた早見表を作成いたしましたので、ぜひ下図もご参照ください。

ご覧いただくと分かる通り、相続人が増えると、その分基礎控除も増えます。

そのため「だれが相続人になるのか(及びその人数)」が重要です。

(※相続人の判定については、現在記事準備中です)

そして亡くなった人の財産額が、この基礎控除の金額を下回る場合は、相続税の申告は不要です。

【法改正前の相続にはご注意を!】

2015年(平成27年)に相続税法が改正されて、現在は上記の基礎控除の計算になっています。

改正前の基礎控除の計算は、

5,000万円+(法定相続人の人数×1,000万円)

で、基礎控除額が大きかったために相続税の申告は現在よりも少ないものでした。

※2014年(平成26年)以前に亡くなった人の相続に関しては、改正前の計算式で基礎控除額を算出します。

2.基礎控除額を計算する際の4つの注意点

相続税の基礎控除の計算に必要な「法定相続人の人数」は、原則は相続人が該当するのですが、一部例外や注意点があります。

そのポイントが次の4つになります。

これらについて、ひとつずつ解説していきますね。

2-1.相続人に被相続人と養子縁組をした人がいる場合

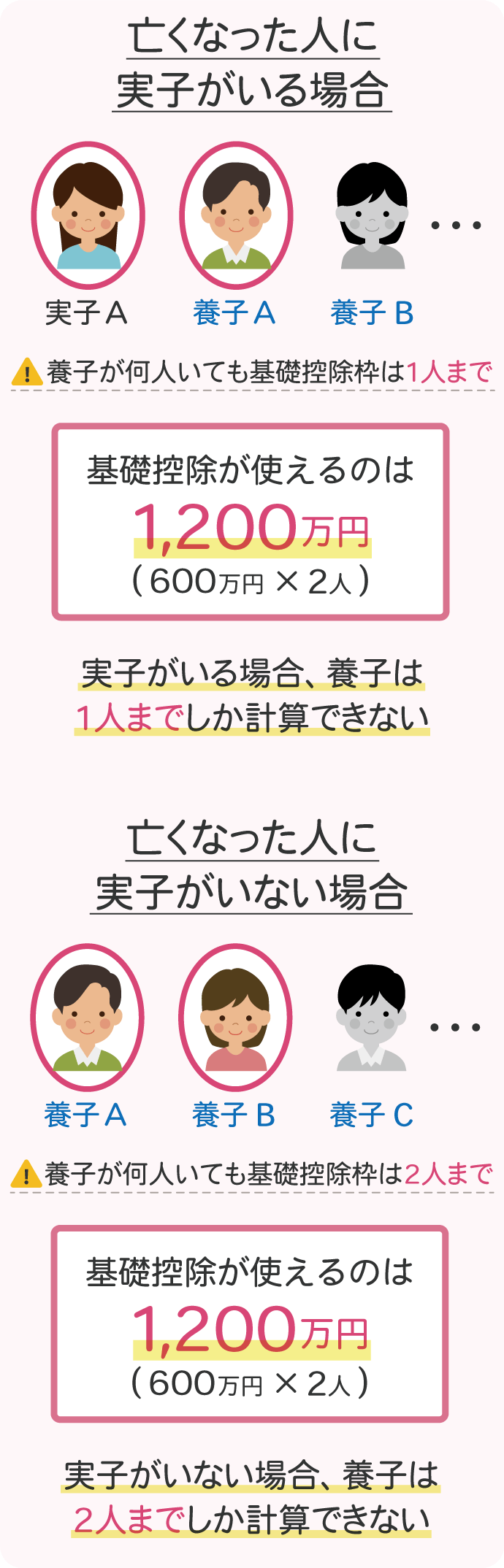

相続人の中に、被相続人と養子縁組をして養子となった人がいる場合には、基礎控除額を計算するときに「相続人」として数えられる養子の数が制限されます。

- 亡くなった人に実子がいる場合 :カウントできる養子は1人まで

- 亡くなった人に実子がいない場合:カウントできる養子は2人まで

(実子とは、血の繋がりのある子のことです。)

ただし、以下のケースでは養子であっても実子とみなし、(人数制限のない)法定相続人として基礎控除の人数にカウントすることができます。

- 「配偶者の子(いわゆる連れ子)を養子」にする場合

- 「特別養子縁組」の場合

- 「養子の子」の場合(養子が被相続人より先に亡くなっており代襲相続が発生している場合)

〈なぜ養子の人数に制限があるのか?〉

養子縁組は養親と養子の合意でできるため、どんどん養子を増やすことができます。

すべての養子を基礎控除の計算に入れると、相続税を逃れようと際限なく養子縁組をして養子を増やそうとする人が出てくる可能性があり、このような制限が設けられています。

2-2.相続人に相続放棄をした人がいる場合

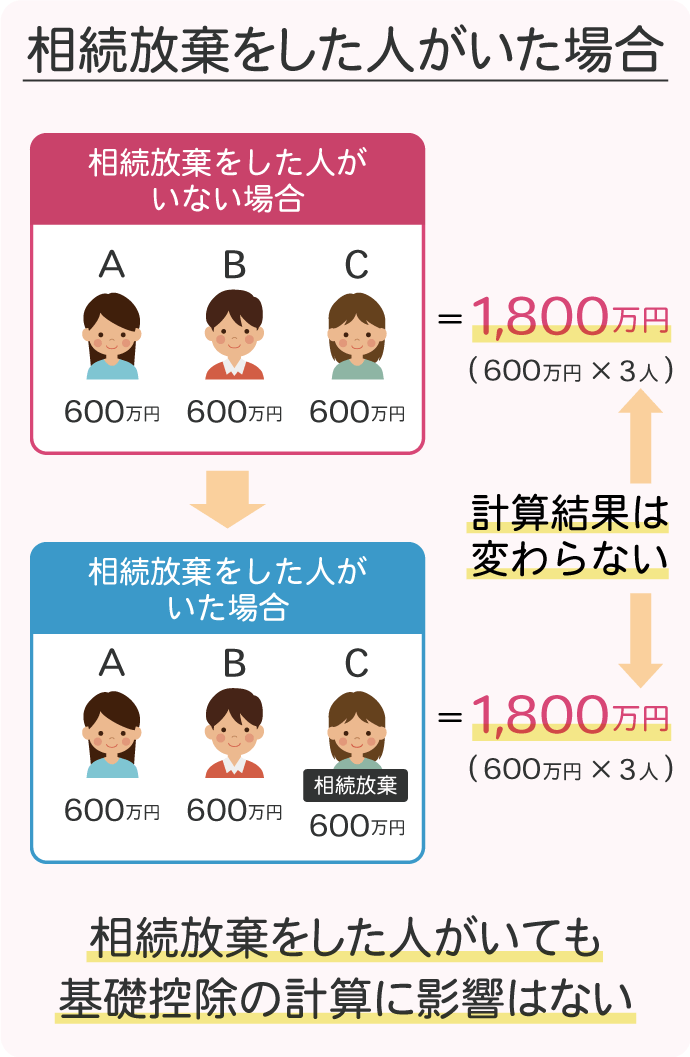

相続人の中に、家庭裁判所で相続放棄をした人がいる場合は、基礎控除額の計算に影響ありません。

「相続放棄をした人も含めて」計算します。

※民法では、相続放棄をした場合、その人は「初めから相続人でなかったものとみなす」と民法で定められています。

本来の相続では相続人にならないため、「基礎控除の計算からも外すのでは?」とよく勘違いされます。

ご注意ください。

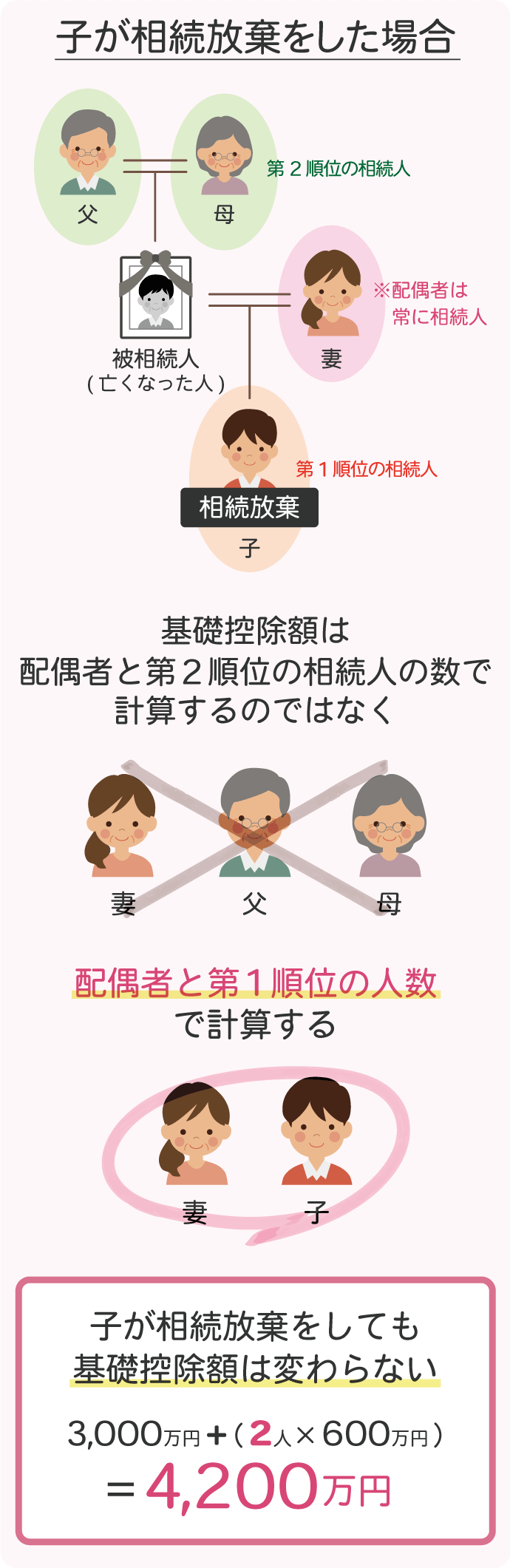

また、例えば亡くなった人の子(第1順位)が全員相続放棄をして、相続権が亡くなった人の父母や祖父母(第2順位)に移った場合も、相続税の基礎控除額は、第1順位の人数(配偶者は常に相続人なので計算に入る)で計算することになります。

2-3.相続人に欠格事由に当たる人がいる場合

相続人の欠格事由とは、「被相続人を死亡させたり、被相続人が作った遺言書を破棄したりすること」で、相続人となることができない人のことです。

相続欠格になった人は、相続税の基礎控除の計算に入りません。

相続人とはならないため、相続税の基礎控除の計算にもカウントされないということです。

ただし「相続欠格になった人の子」は代襲相続をすることができるため、代襲相続でその子が相続人となった場合は、相続税の基礎控除の計算にカウントすることができます。

2-4.相続人以外で遺言により財産をもらう人がいる場合

被相続人が遺言書を遺していて、相続人以外の人にも財産を渡す場合、受遺者(遺言で財産をもらう人)は相続税の基礎控除の人数計算には含まれません。

受遺者は、そもそも相続人ではないためです。

(しかし、相続税の申告が必要な場合は、受遺者も当然申告義務があります。)

3.まとめ

この記事では「相続税の基礎控除」に特化して解説いたしました。

基礎控除について正しく理解し、相続税の申告が必要か不要かを判断し、必要となれば相続税申告をしましょう。

とはいえ、実際の相続税の計算はより複雑で、不動産の評価や生前贈与によって「相続税の対象になる財産」の金額は変わります。

また「配偶者の税額の軽減」「小規模宅地等の特例」といった様々な制度もあり、本当に相続税の申告が必要かどうかは、一般の人では判断することが難しくなっています。

この記事で「基礎控除はこういうものなんだ」とご理解いただき、実際の相続税の要不要、あるいは申告についてお困りの際は、相続税に強い税理士のいる当センターへとお気軽にご相談ください。