死亡すると銀行口座は凍結します。

手続きには相続人”全員”の協力が必要です。

相続手続きにおいて、必ずといってよいほど発生するのが銀行口座の解約・払戻しの手続きです。

亡くなった人名義の口座に残された預貯金は、相続財産として相続人に引き継がれることになりますが、そのためには口座を解約して払戻しを受ける必要があります。そして、それに伴う必要書類や手続きの完了までにかかる期間は金融機関によって異なります。

また、銀行側が名義人の死亡を知った時点で口座が凍結されるため、その後は一切の入出金ができなくなってしまう点にも注意が必要です。(生活費の引き出しはもちろん、公共料金などの引き落としも全てできなくなります)

その口座を頼りに葬儀費用の支払いや当面の生活費を工面しようと考えている場合は、速やかな相続手続きがポイントとなります。

「その気になれば一週間もあれば終わるはず」

「やってみたら簡単にできるだろう」

などと安易に考えず、万が一の急な入り用にも備えて、一日でも早く手続きを開始されることをおすすめします。

このページでは銀行口座の相続手続きについて、その流れや必要書類はもちろん、手続きの代行をご希望される場合の料金などをお伝えします。

目次【本ページの内容】

1.亡くなった人の銀行口座は凍結されます

凍結とはつまり、口座の一切の入出金ができなくなることですが、「死亡届を提出すると凍結する」「亡くなった瞬間に凍結する」などという誤った情報を信じている方がたくさんおられます。

実際には「金融機関が、名義人の死亡を知ったとき」に銀行口座は凍結されます。

現時点で亡くなった人の口座が凍結しているかどうかわからないという方は、その金融機関に行き、入出金ができるかどうか試してみましょう。

【口座が凍結していた場合】

その口座からお金を引き出したい場合は、各金融機関の所定の相続手続きを行い、払戻しを受けなければなりません。(当センターにて代行も可能です!)

手続きを開始してから実際に払戻しを受けるまでは、よほど早くても数週間かかるため、急ぎでなんとか引き出したいような場合は、3章の「払戻し制度」を検討しましょう。

「別に急いでないし…」という方も、口座が凍結していた場合は注意が必要です。

例えば、公共料金やクレジットカード等の引き落とし口座が凍結した場合、その時点から未払い(滞納)の扱いとなっているはずで、早い段階で名義変更や引き落とし口座の変更と支払いを済ませることが必要です。

滞納になると次月以降の請求額に遅延損害金が上乗せされたり、余計な費用を支払うことになったりしてしまいます。

【口座が凍結していなかった場合】

通常通り入出金ができますので、暗証番号さえわかれば預金を全額引き出すことも可能です。

ただ、他の相続人から見れば「勝手に引き出して何に使ったんだ」「どこかに隠してるんじゃないのか」と疑われ、トラブルになってしまうかもしれません。

理由があってやむを得ず引き出す場合も、いくら引き出したのか、何に使ったのか、どれだけ残っているのかについて、他の相続人に自分から報告しておくことをおすすめします。

2.銀行口座の相続手続きの流れと必要書類

相続手続き自体慣れないものであり、ましてや亡くなった人の口座を本人に代わって解約するとなると、どういう流れで手続きを進めるのか、どういった書類が必要になるのか全くわからない方も多いと思います。

まずは相続手続きの概要を把握することで、自分でも手続きできそうなのか、代行を依頼した方がよいかの判断ができると思いますので、ぜひご参考ください。

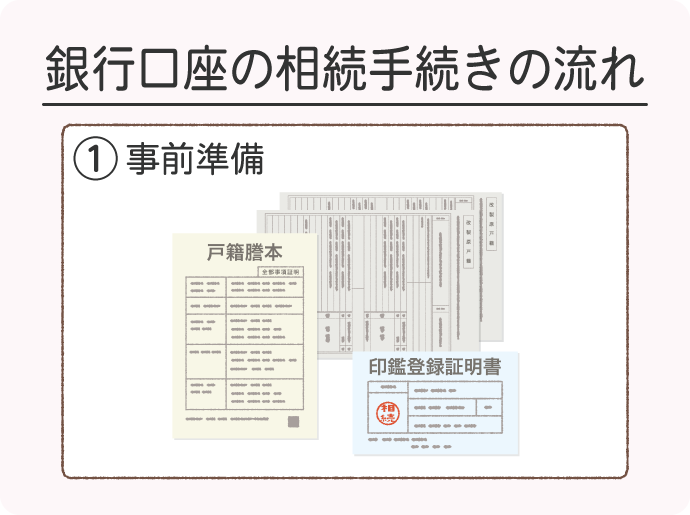

2-1.相続手続きの流れ

銀行口座の一般的な手続きの流れは下記の通りです。

(銀行によっては二度窓口に行く必要があったり、来店予約が必要だったり、状況によって流れは異なります)

- 相続手続きの事前準備(戸籍の収集、遺言書の有無の確認など)

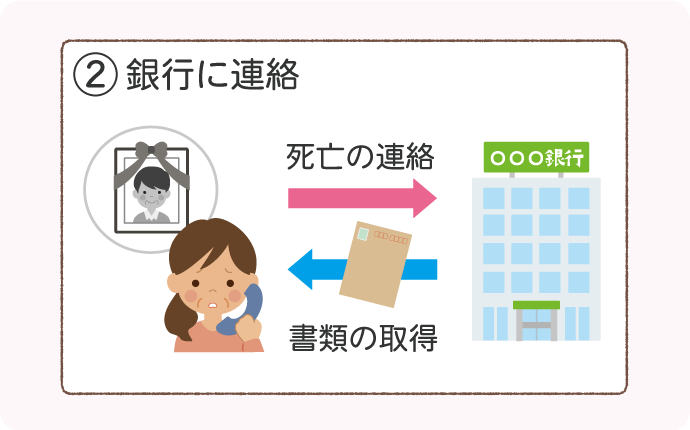

- 手続きする銀行に連絡し、相続届など銀行所定の書類を取得

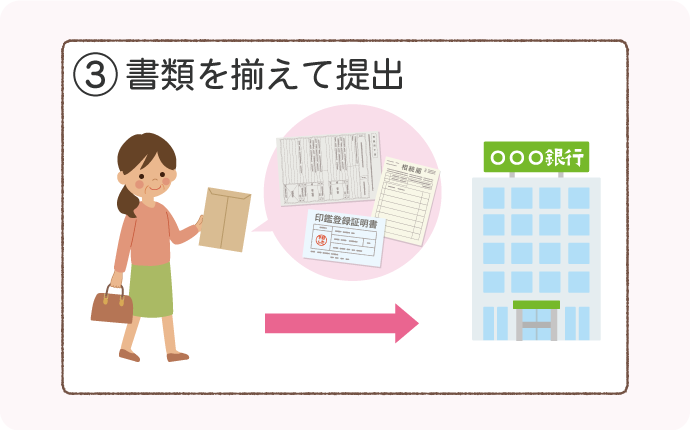

(※銀行に連絡をした時点で、その銀行にある名義人の口座全てが凍結します) - 必要書類を全て揃えて銀行に提出

- 銀行側での処理が終わると口座が解約され、預貯金が払戻しされる

(※口座の解約ではなく名義変更が可能な場合もありますが、近年は対応不可の銀行が増えています)

手続き完了までの期間については、銀行や状況(相続関係や時期など)によって異なりますので、提出の際に窓口で聞いてみましょう。

2-2.一般的な必要書類

銀行口座の相続手続きにおける一般的な必要書類は下記の通りです。

(遺言書や遺産分割協議書の有無よって必要書類は異なります)

- 亡くなった人の出生から死亡までが記載された、連続した全ての戸籍

- 相続人全員の現在戸籍

- 相続届(銀行所定の用紙で、「相続手続依頼書」など名称は様々)

- 実印(相続人全員が銀行所定の相続届に捺印しておく)

- 印鑑登録証明書(相続人全員分が必要)

- 通帳やキャッシュカード(亡くなった人の名義のもの)

これらのうち一つでも不足があると対応してもらえませんので、漏れなく揃え、正しく記入や署名捺印をしておく必要があります。

(※通帳やキャッシュカードを紛失していた場合、「紛失届」等の書類を出すことで相続手続きができます)

また、「連続したすべての戸籍」というのがなかなかイメージできないかもしれませんが、人はたった1つの戸籍で出生から死亡までを証明できることはほとんどなく、例えば結婚した時、引越して本籍地を変更した時などに、随時新しい戸籍が作られています。

それらすべてを漏れなく揃えることで、その人に配偶者がいるかどうか、子どもがいるかどうかなどが戸籍上で証明され、相続関係を明らかにすることができます。相続手続きは相続人「全員」の協力が必要になりますので、亡くなった人の連続した全ての戸籍を揃え、誰が相続人であるかを証明しなければならないということです。

2-3.払戻しされた預貯金は誰の口座に?

相続手続きが完了すると、その口座にあった預貯金は払戻しされます。

その受け取り方は

- 相続人の代表者一人の口座に入金

- 相続人全員へ分割して入金

など考えられますが、銀行によっては対応してもらえない方法もあるため、相続人代表者の口座に集約し、その後分割するという方法がわかりやすくて簡易です。

相続人の代表者が葬儀費用や病院代、各種経費を立て替えていることも多いと思いますので、そういった費用を精算した上で他の相続人に分配されるケースも多いです。

※代表者から各相続人への送金が適切に行われるか不安な場合は、事前に必ず遺産分割協議書を締結しておきましょう。

代表相続人から他の相続人への送金は贈与になる?

財産を譲り渡す行為は贈与に該当し、贈与税がかかります。

しかし、相続においては対象外で、そもそも「自分の財産」を人に譲る行為が贈与であり、今回は代表相続人として「預かった財産」を渡す行為ですので、遺産分割の一環であり、贈与税はかかりません。

ただし、それが本当に遺産分割による受け渡しかどうかを証明するために、遺産分割協議書を作成し、保管しておくことをおすすめします。

2-4.相続手続きは思っている以上に大変

相続手続きに時間がかかるのは、銀行側の処理によるところももちろんありますが、多くの場合、相続人側での手続きの準備に時間を要しています。

どのような点でつまずくことが多いのか、盲点となりやすい点を4つご紹介します。

①相続人“全員”の協力が必要

原則として、相続手続きに際しては相続人“全員”の実印と印鑑証明書が必要になります。

相続人の中に実印の登録をしていない人がいれば、まずは役所に行って印鑑登録の手続きから始めることになります。

また、相続人の中に連絡の取れない人がいたり、未成年者がいたりした場合は、家庭裁判所で特別な手続きが必要になることもあります。

相続人が多ければ多いほど、また相続関係が複雑であればあるほど、相続人“全員”の協力を得るのが困難になり、結果的に手続きができず放置されてしまう傾向にあります。

②書類の不備が起こりやすい

銀行に限らず、ほとんどの相続手続きにおいて戸籍が必要になります(亡くなった人、相続人ともに)。

特に、亡くなった人の戸籍は出生から死亡までのすべてを収集する必要があり、もしそこに不備があると、再度役所に行って取得するといった手間が生じます。戸籍は本籍地の役所で発行されるため、もし本籍地が遠く離れていれば、それを取得するだけでも一苦労です。

③銀行が開いているのは平日の日中のみ

当然ですが、銀行の窓口は平日の15時までのところが多いです。

仕事や育児等により、時間を作ることが難しい人もおられるかもしれません。

またコロナ禍以降は、窓口で相続手続きの相談をするだけでも完全予約制のところも増えており、時間ができたからといって急に窓口に行っても「予約してから来店してください」と言われてしまうことが多くなっています。

④手続きは口座のある支店で行う

銀行の相続手続きは、口座のある支店で行います。例えばご自身は東京に住んでいて、亡くなった人の口座が大阪にある場合、手続きをするのは東京の最寄りの支店ではなく、口座のある大阪の支店で行います。

事情を説明すれば郵送で対応してもらえる場合もありますが、基本的には本人確認も兼ねて支店の窓口での手続きになりますし、仮に投資信託などの運用商品を保有していた場合は、日々価格が変動するリスクの説明を面前で受ける必要があるため、必ず支店窓口に来てくださいと言われることが多いです。

こういった事情から、どうしても手続きを先送りにしてしまうこともあるかもしれませんが、その場合には大きなリスクが待っています。

下記記事で詳しく解説していますので、気になる方はご覧ください。

3.とにかくすぐにお金が必要な場合にできること

相続人“全員”の書類が揃わないと銀行が手続きに応じてくれない理由、それは余計なトラブルに巻き込まれるのを避けるためです。

しかし、どうしても急ぎでお金が必要な場合もあると思います。そのような場合に利用できるのが、2019年に新設された「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、興味のある人はご覧ください。

(ここでは、下記記事から抜粋して簡単にご紹介します)

この制度のポイントは、

- 相続人“全員”ではなく1人で手続きができること

- 払戻しができる金額には上限が定められていること(預金額の3分の1のうち、自分の法定相続分まで)

の2点です。

上限金額が定められているものの、この制度を活用すれば、たとえ口座が凍結していても、預金の一部を引き出すことができます。どうしてもお金が必要という場合には本当にうれしい制度です。

ただし、その引き出した預金も相続財産であるため、遺産分割協議や相続税の申告にはきちんと含める必要があることを覚えておきましょう。また、払戻しされなかった残りについては、通常の相続手続き(※相続人“全員”の協力が必要)をしなければなりませんので、「とりあえず」の制度であることを理解しておきましょう。

4.銀行の相続手続きに関するよくある質問

ここでは、実際によくご相談を受ける質問を3つご紹介します。

①相続してお金を受け取ったら確定申告って必要なの?

確定申告は必要ありません。

なぜなら、確定申告は「所得」に関して申告するものであり、相続の場合はそもそも「所得(いわゆる稼いだお金)」ではありませんので、確定申告は不要です。

ただし、

- 相続した株や投資信託などを売って利益が出た場合

- 相続した不動産を売って利益が出た場合

などは、相続した後に売却したことによって利益が確定したものになりますので、確定申告が必要になる可能性があります。

②預金がわずかの口座。「これぐらいなら…」と手続きせずに放置しても大丈夫?

何をもって「大丈夫」と判断するかの基準にもよりますが、その口座に残されたお金を受け取る意思がないのであれば、放置すること自体は問題ではありません(特に罰則などもありません)。

ただ、放置することによるメリットはなく、むしろそこにはリスクがありますので、もし他の手続きで戸籍などを集めているのであれば、たとえ少額であっても一緒に手続きしておいた方がよいと思います。

手続きをせずに放置した場合のリスクについては、下記記事で詳しくご紹介しています。

③そもそもどこの銀行に口座があるのかわからない…

まず一番にすべきことは、通帳やキャッシュカードを徹底的に探すことです。

それでも見つからない場合は、記憶を辿ってみましょう。

(生前の会話や行動を思い出し、どこかの銀行に行った記憶はないか、どこかのATMでお金を下ろしていた記憶はないか、どこかの銀行の担当者が自宅を訪問していたことがないか、など)

最後の方法としては、住所または勤務先の付近にある銀行に直接相談に行ってみることです。自分が相続人であることを証明する資料が必要となりますが、照会をかけてもらうことができれば効率的に見つけることができます。

それでも見つからない、わからないというときは、当センターがお力になりますので、お気軽にご相談ください。

5.【手続き代行をご希望の方】すべてお任せください!

当センターでは、相続人の皆様に代わって銀行口座の相続手続きを代行しています。

- 必要書類の収集

- 金融機関とのやり取り

- 書類の提出

- 払戻金の分配

まで全て代行いたしますので、相続人の皆様は最低限必要となる書類をお渡しいただくだけで結構です。

お仕事で時間が取れない方、子育てで忙しい方、住んでいるところと銀行の支店が遠く離れていて行けない方など、銀行口座の相続手続きの代行をご希望の方はお気軽にご相談ください。

全国対応いたします!

当センターは、東京丸の内に本社、そして大阪市中央区に相続事務センターを構えておりますが、全国どこからのご依頼にも対応可能です。安心してお任せください。

(どこの地域でも交通費、出張費などはいただきません)

相続手続きのあらゆる専門家が集結!

当センターには相続手続きに精通した行政書士、司法書士、税理士、弁護士等の各専門家がいますので、相続手続きの全てをワンストップで代行することが可能です。

個別の士業事務所へ足を運び、その都度経緯や状況を説明して…という煩わしい手間が一切ありません。

銀行以外にも不動産、役所、年金、相続税などいろいろな手続きを総合的にサポートいたします。

(行政書士法人が受付窓口を担当し、依頼者様・他の相続人様とのやりとりも全て行政書士(及びその補助者)が担当します。※本人確認のため、各専門家から直接ご連絡させていただく場合もあります。)

相続手続きの代行一筋10年以上!特殊なケースもお任せを!

創業以来、当センターは相続手続きの代行を専門にサービスを提供してまいりました。だからこそ、様々なケースの相続を見て、お手伝いして、実際に経験(完了)してきております。例えば

- 相続関係が複雑なケース

(兄弟姉妹が多く、どれだけ相続人がいるかもわからない…) - 見知らぬ相続人がいるケース

(亡くなった人に離婚歴があって子供がいる…) - 連絡の取れない相続人がいるケース

(どこに住んでいるのか全くわからない…) - 孤独死のケース

(疎遠だったために、財産があるのか、借金があるのかもわからない…) - 海外在住の相続人がいるケース

(実印がなく、日本に帰国する予定もない…)

など、「こんなこと相談しても大丈夫かしら…?」と不安に思わず、まずは一度ご相談ください。何かきっとお力になれると思います。

6.代行を依頼する場合にかかる費用

銀行口座相続手続きサポート

日本全国のあらゆる金融機関に対応!口座調査も対応可能

- サポートチーム:

- 行政書士

- 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行

- 誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図の作成

- 誰がどれだけの預貯金を相続するかをまとめた遺産分割協議書作成(現金がある場合は、その分も踏まえて遺産分割協議書を作成)

- 日本全国のあらゆる金融機関にて、預貯金の名義変更や解約手続

- 法的観点からの預貯金の相続に関するトータルアドバイス

- 相続した預貯金の活用のサポート

- 口座の数、銀行や支店の数、その他状況によって料金が異なります。

- 上記以外に実費(戸籍等の収集にかかる費用)が必要になります。

- 当サポートは、日本全国どこにある金融機関でも対応可能です。

- 銀行口座だけでなく、定期預金、定額郵便貯金なども全て対応いたします(※投資信託など運用商品の場合は追加費用にて対応可)。

- 亡くなられた方の遺言書があった場合は、その開封のための手続き(検認)から全てご相談をお受けいたします。

これまでに、たくさんの方のお手続きをサポートさせていただきましたが、手続きを進める中で、ご遺族の方も知らない口座が見つかることは本当によくあります。

当センターでは同一金融機関にて他に口座をお持ちでないか、全店照会をかけてサポートいたしますのでご安心ください。新たな口座が見つかった場合ももちろん対応いたします。

7.ご相談から手続き完了までの流れ

相続手続き自体が初めての経験で、代行を依頼する場合もどういった流れで進むのかご不安かと思います。

下記ページで詳しく解説しておりますが、ここでは簡単にお伝えしておきます。

STEP1:ご相談・お問い合わせ

どんな些細なことでも結構です。まずは電話またはメールにて概要をお聞かせください。

手続きの代行をご検討の場合は、

- 相続関係

- 把握されている範囲での財産状況

を教えていただくことで、その場で概算の御見積りをいたします(もちろん無料です)。

たった一本の電話で結構です。

まずは勇気を出してお問い合わせください。

「こんなことを聞いてもいいのかな」ではなく、「こんなことも聞いてみよう」という気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。

その一本のお電話が、必ずご相談者様の不安の解消につながるはずです。

STEP2:面談(※ご希望の場合のみ)

遺産相続手続きの専門家(行政書士など)が、面談にて詳しくお話をお聞きいたします。

銀行、不動産、年金、役所、株、車、相続税、遺品整理、不動産の売却、確定申告など、どんなことでもご質問ください。

「ここまで話ができてスッキリしました」というところまでお話をお聞きした上で、当センターにて代行させていただく手続き内容を確認し、改めて費用をお伝えさせていただきます。

とりあえず会って話がしたい、まずは相談だけというご希望もあるかと思いますが、ご足労いただく手間や時間を考えるともったいない時間になってしまうかもしれませんので、事前にメールやお電話でしっかりご説明させていただき、「よし、ここに頼もう!」というお気持ちでお会いさせていただいた方が、お互いにとって良い方向に進むのではないかと思います。

面談をご希望の際は、費用感やサービス内容にもご納得の上で、ご依頼を前提としてお会いさせていただけますと幸いです。

STEP3:業務委任契約の締結

当センターのサービス、報酬等全てにご納得いただけましたら、業務委任契約書にご署名、ご捺印をいただき、正式に契約となります。

当センターでは一部の手続きを除き、着手金は一切いただいておりません。

かかる経費(戸籍等の発行手数料、不動産の登録免許税など)も全て立替えにて手続きいたします。

費用は全て業務完了後の後払いですので、今すぐのお支払いが厳しい場合でも安心してご依頼いただけます。

STEP4:業務開始

戸籍の収集から開始し、まずは相続関係を確定させます。

(相続手続きのスタートは「誰が相続人か」を明確にすることです)

その後は当センターが窓口となり、相続手続きを行う各機関と何度も打ち合わせを重ねながら、手続きに必要となる書類や手続きの際に添付すべき書類などを収集いたします。

STEP5:必要書類に署名捺印

手続きによっては、相続人様ご本人の署名や捺印が必須のものもあります。その場合は当センターから各相続人の皆様へ郵送しますので、書類が到着しましたら、ご署名、ご捺印をいただき、お手数ですが弊所までご返送をお願いします。

※返信用封筒や、書類によっては記入見本も同封しますので、簡単にお手続きいただけます。

STEP6:遺産相続手続きの実行

ご返送いただきました書類は、当センターですべて確認いたします。

(不備がなかった場合でも、無事届きましたというご連絡を差し上げます)

全て揃いましたら、添付書類と合わせて当センターから各機関に提出いたします。

STEP7:完了

すべての遺産相続手続きが完了した時点で、業務完了となります。

当センターで管理しております資料を精査・ファイリングし、ご希望の通り(遺産分割協議書や遺言書の内容に応じて)財産を配分する場合の資料を作成してご確認いただきます。その内容で間違いなければ、御請求書をご用意し、精算が終われば全ての手続きが完了となります。

なお、ファイリングした資料は宅急便にてお渡しいたしますが、各金融機関等が発行する振込依頼書や支払明細書など、実際にどれだけのお金が支払われたのかがわかる資料も同封いたしますので、1円単位で相違ないことをご確認いただけます、どうぞご安心ください。

相続手続きにおける注意事項

※ご依頼の前にご提示させていただく費用(報酬)以外に、別途実費をご請求させていただきます。

【実費】戸籍、住民票、登記簿謄本などを取得するために各役所に支払う費用、金融機関にて取得する残高証明書の発行手数料、書類の郵送にかかる郵送費等のことで、それぞれのケースによって必要となる部数や枚数が異なります(取得した原本は、最終的に全てご依頼者様にお渡しします)。

※手続きの種類や数にもよりますが、一般的なケースで業務開始から手続き完了までに3か月程度の期間がかかります。

ご依頼時にある程度のスケジュールはお話させていただきますが、各機関の対応等によっては予定よりも大きく遅れる可能性も考えられますので、予めご了承の程お願いいたします。

※相続財産に不動産が含まれている場合、名義変更の手続きをすることになりますが、その際は登録免許税として不動産評価額の0.4%が別途かかります。

(登記申請にかかる司法書士報酬は、お見積りの金額に含めてご提示しますので、別途ご請求させていただくことはありません)

※相続税の申告が必要な場合は、税理士費用が別途かかります。

(お見積りの段階で相続財産の価額がはっきりしていない場合は、手続きを進める中で相続税の申告が必要と判断した時点で税理士費用をお伝えいたします)

銀行の相続手続きについて、ご質問等ございましたらいつでもお気軽にご相談ください。

ご相談受付窓口事務所

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区

「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)

「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

〒541-0046

大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 KDX北浜ビル10階

「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分

「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころとご一緒に

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -