銀行の預金の相続手続きについて、「相続人全員で手続きする」のか「遺言書で指定された人が手続きする」のかによって、必要書類が異なる

- 原則、戸籍や印鑑証明書は相続人「全員」分が必要

- 遺言書がある場合は、受遺者(財産を受け取る人)の書類があればOK

亡くなった人名義の銀行口座の相続手続きをする際に、必要になる書類がたくさんあります。

(窓口に行く人のハンコ、身分証明書だけでは手続きできません。)

さらに、その必要書類は遺言書があるかどうかで大きく異なります。

ここではこの2つのケースに分けて、それぞれ解説していきます。

この記事をもとに銀行口座の相続手続きの必要書類がスムーズに揃えられるよう、ぜひお役立てください。

目次【本ページの内容】

1.一般的な銀行の相続手続き(相続人全員で手続きする場合)における必要書類

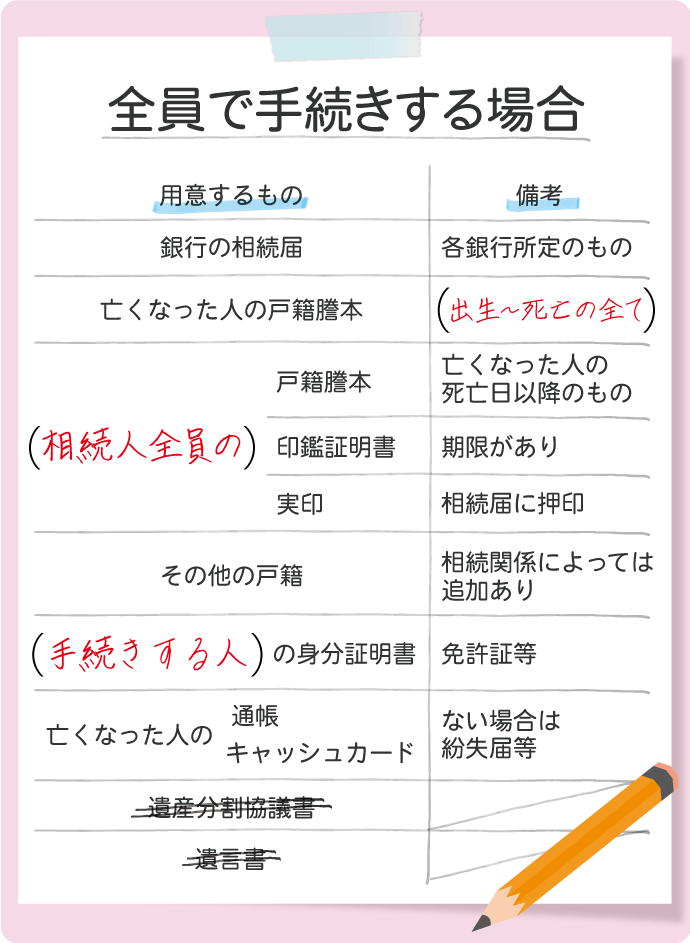

一般的な銀行の相続手続き、すなわち遺言書がない場合における必要書類は下図の通りです。

まず、亡くなった人の出生~死亡までの一連の戸籍が必要です。

「一連」なので、いわゆる「戸籍謄本」だけでは足りず、

- 除籍謄本

(死亡や転籍、婚姻等で、戸籍に入っている人がすべて抜けた戸籍)

- 改製原戸籍

(法律が改正されたことにより新しく戸籍が作られ、それより前の古い戸籍)

などを含みます。

この一連の戸籍を取得することにより、被相続人(亡くなった人)に配偶者がいるか、子がいるかなどの相続関係を確認することができます。

次に、相続人全員の

- 戸籍謄本(現在戸籍)

(今も健在であること、相続人であることを証明するため)

- 印鑑証明書

(相続届等に押印されたハンコが実印であることを証明するため)

- 実印

(相続届に押印するため)※実印を押印することで本人確認となります

が必要です。

印鑑証明書は、住民登録をしている役所で取得することができます。

(※当然ですが、役所で実印登録をしていなければ印鑑証明書を発行することはできません。そのため、まだの方はまず印鑑登録をする必要があります。)

その他の戸籍については、例えば

- 兄弟姉妹が相続人になる

- 数次相続(2回以上の連続した相続)が発生している

- 代襲相続(孫や甥姪などが相続人になる相続)が発生している

などのケースでは、被相続人の一連の戸籍と相続人の現在戸籍だけでは相続関係が証明できないため、追加で戸籍を収集して相続関係を証明する必要があります。

戸籍謄本の収集について詳しく知りたい方は、当センター運営のこちらの記事をご参照ください。

>>【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)

「法定相続情報一覧図」をご存知ですか?

もし、相続手続きが必要な銀行口座が複数ある場合、法定相続情報証明制度を活用して「法定相続情報一覧図」を取得することで、何度も戸籍を収集したり同じ戸籍を何部も取得する手間を省くことができます。

詳しくはこちらをご参照ください。

1-1.遺産分割協議書の有無は必要書類に影響しない

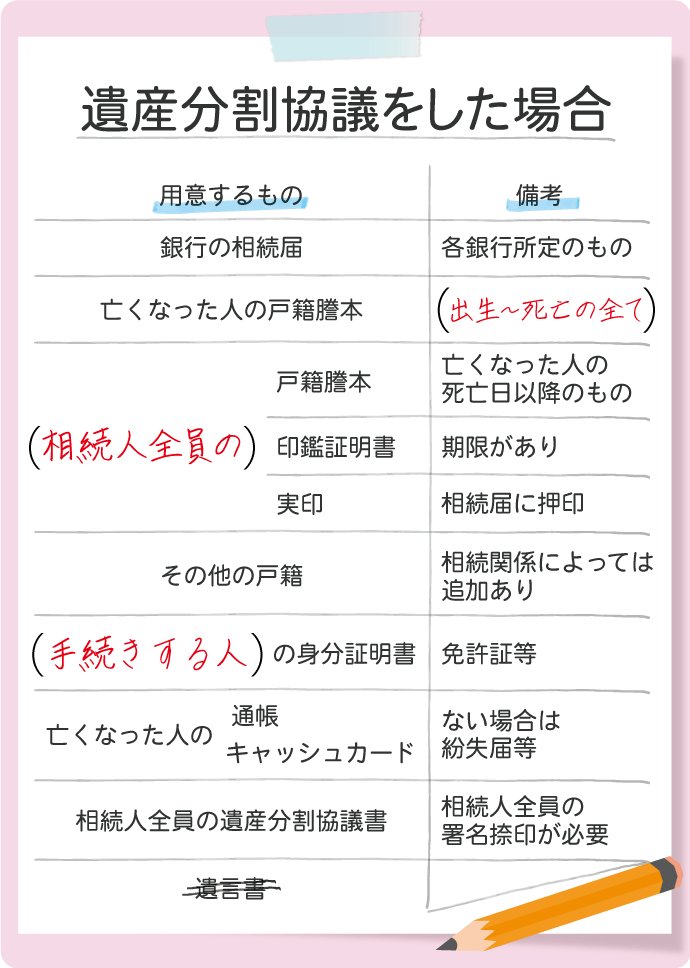

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をした場合も、必要となる書類は〈相続人全員で相続手続きをする場合〉と同じです。

唯一〈相続人全員で相続手続きをする場合〉と違う点は、遺産分割協議書を提出するかどうかです。

遺産分割協議書を作成した場合は、相続手続きの際に、必ず提出するようにしましょう。

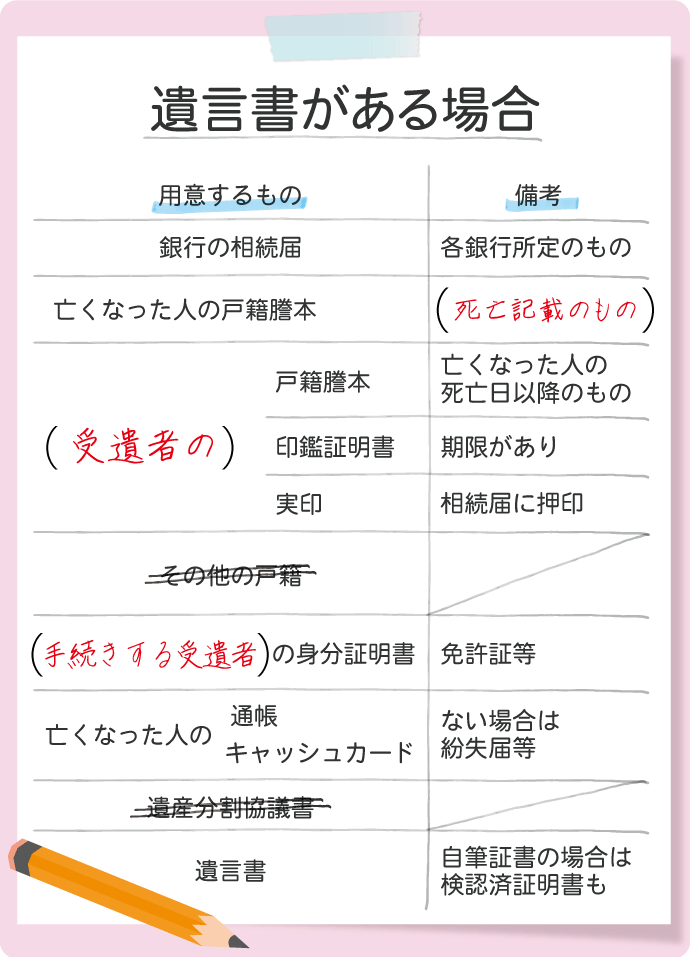

2.遺言書がある場合の銀行の相続手続きにおける必要書類

遺言書があり、そこで銀行口座を相続する人が指定されている場合は、その相続する人(受遺者)が相続手続きをすることになります。

(公正証書遺言や自筆証書遺言など、遺言書の種類は関係ありません)

その場合の相続手続きにおける必要書類は下図のとおりです。

遺言書で受遺者が指定されている場合は、一般的に、必要になる戸籍は亡くなった人の除籍(死亡記載の戸籍)のみです。

なぜかというと、その銀行口座を相続する人が決まっているため、相続人全員を確定する必要がないからです。

受遺者の戸籍が必要かどうかは銀行によって変わるため、事前に確認するようにしましょう。

(※戸籍ではなく、住民票の提出を求められる場合もあります)

その他必須なものは、受遺者全員の

- 印鑑証明書

- 実印

です。

そしてもちろん、遺言書も提出します。

自筆証書遺言の場合は、先に検認手続きが必要です!

遺言の形式(種類)が

- 公正証書遺言

- 法務局での遺言書保管制度を利用した遺言書

以外の場合、相続手続きをする前に家庭裁判所で検認手続きが必要です。

(相続手続きの際には、検認を終えた証明として、家庭裁判所の検認済証明書が必要になります)

検認について、詳しくは直筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合で解説しています。

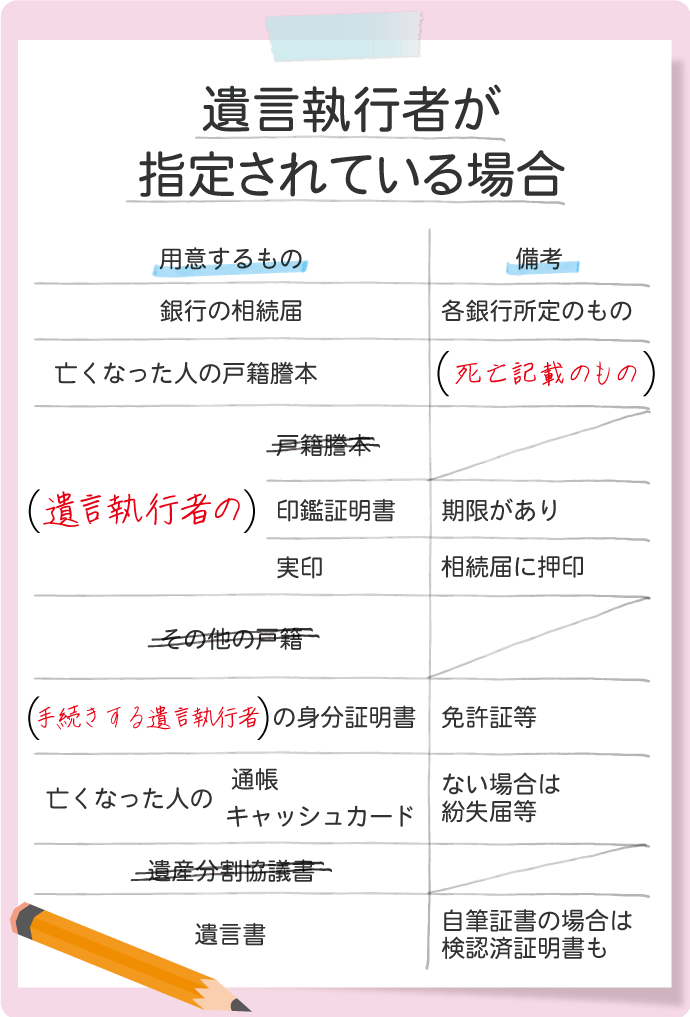

2-1.遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合の必要書類

遺言書があり、かつその中で遺言執行者が指定されている場合は、その人が単独で手続きすることになります。

よって、必要書類も下図のように変わります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な権利義務を持った人です。

また、相続人や親族以外の第三者(友人や私たち相続手続きの専門家など)もなることが可能です。

そのため、遺言執行者の戸籍の提出は不要で、必要なものとしては

遺言執行者の

- 印鑑証明書

- 実印

- 身分証明書

そして、亡くなった人の

- 遺言書(自筆証書遺言書等の場合は検認済証も)

があれば手続きすることができます。

相続する人(受遺者)が誰であれ、遺言の内容を実現するのは遺言執行者であるため、その人の本人確認ができれば相続手続きができるということです。

遺言執行者が指定されている場合は必要書類もかなり少なくなるため、他の場合と比べて比較的早く手続きを終えることができるでしょう。

ここでは主に「添付する書類」についてご説明してきましたが、「相続届」は各銀行所定の様式があり、書き方も進め方もそれぞれ異なります。

特に相続人全員で手続きを進める場合、書き方に誤りがあると、書き直しだけでなく押印も再度もらうことになり二度手間になってしまいます。そうならないためにも、窓口で書き方について確認しておきましょう。

3.まとめ

銀行の相続手続きにおける必要書類は、

によって大きく変わります。

多くの場合相続人全員で手続きすることになりますが、その際に必要となる戸籍は相続関係などによって大きく異なるため、漏れがないように注意しながら収集することが大切です。

この記事では一般的な相続手続きにおける必要書類についてご紹介しておりますが、必要書類は手続き先の銀行によって変わる場合もあり、手続きを始める前には必ず予め問い合わせることをお勧めします。

特に以下のようにケースでは、別途必要書類が発生することが多いです。

(相続人の中に)

- 相続放棄をした人がいる場合

- 未成年者がいる場合

- 海外在住者がいる場合

- 行方不明者がいる場合

いずれにしても、必要書類をすべて揃えるには時間がかかることもあるため、時間に余裕をもって手続きを進めるとよいでしょう。

「なかなか手続きが進まないな…」という場合は、払戻し制度を活用して一部預金を引き出すという方法もあります。

当センターでは必要書類の収集から金融機関とのやり取り、書類の提出や預貯金の払戻し請求まで、銀行の相続手続きを一括で代行しております。

サービス内容や費用について詳しくはこちらをご覧ください。

亡くなった人名義の銀行口座の相続手続きにおいて、ご不明点はお気軽にご相談ください。