- 法定相続情報証明制度とは、相続関係を証明する戸籍一式と関係図式を法務局に提出し、認証されると、その法定相続情報一覧図が(相続関係を証明する)戸籍一式の代わりとして各手続き先で利用できるというもの

- この制度の3つのメリット

- 法務局で認証を受けるための申請方法

法定相続情報証明制度をご存じですか?

相続手続きには戸籍が必要になります。

この制度は、相続手続きがよりスムーズに進められるよう、平成29年(2017年)に始まったものです。

この記事では、この法定相続情報証明制度について解説していきます。

(あわせて、それに付随する「法定相続情報一覧図」の作成や、制度活用の注意点などもご紹介します。)

目次【本ページの内容】

1.法定相続情報証明制度とは

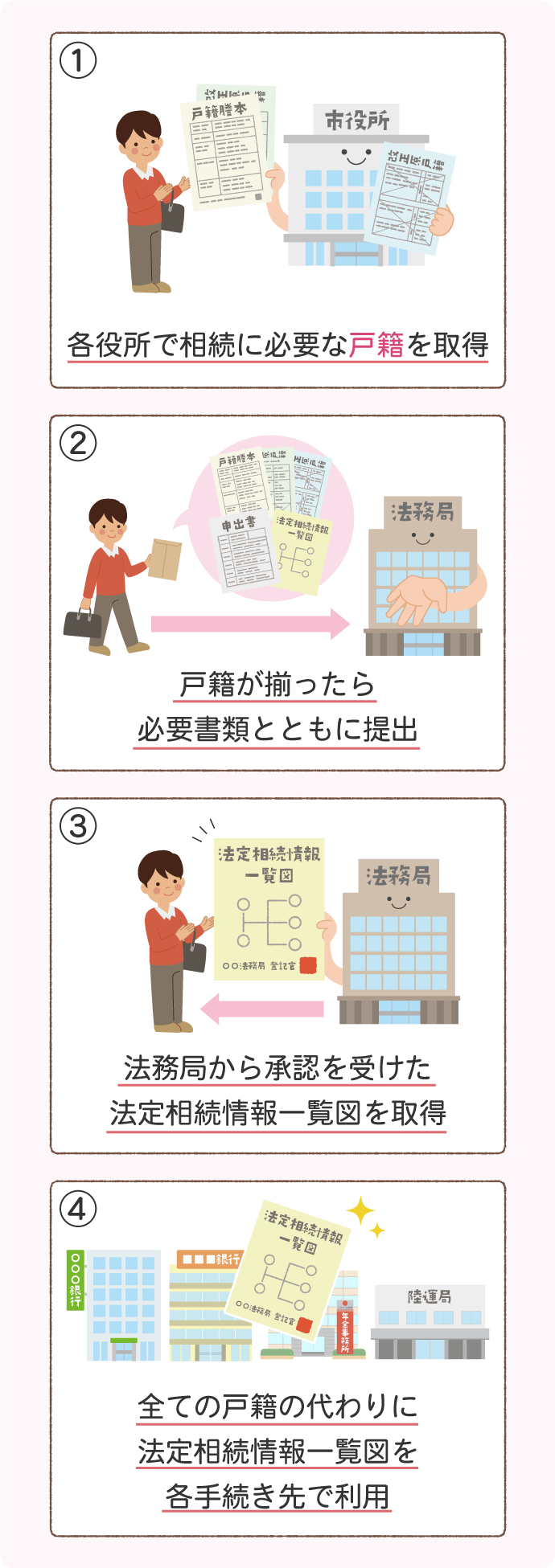

法定相続情報証明制度とは、相続関係を証明する戸籍一式をそろえて、相続関係を図式化したもの(法定相続情報一覧図)を添えて法務局に提出、認証を受けて発行されたもの(A4用紙)が、戸籍の束の代わりになるという便利な制度です。

(図式でなくとも列挙でも可)

なぜこのような制度があるのでしょうか。

相続手続きでは多くの場合、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの一連の戸籍が必要になります。

また、相続人であることを証明するために、相続人の現在戸籍も必要で、相続人の人数が多いほど総数は膨大になります。

相続手続きに必要な戸籍について、詳しくはこちらへ:

>>【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)

本来、手続き先ごとに被相続人/相続人の各戸籍を提出することになるのですが、法務局で認証を受けた法定相続情報一覧図があることにより、これら膨大な戸籍の代わりになるため、何度も戸籍収集する必要がなくなるのです。

(メリットの詳細は2章をご覧ください。)

当センターでもこの制度を活用しています。

例えば、複数の銀行口座の手続きだけでも、(戸籍等を提出してから手続き完了まで)従来2週間かかっていたところ、(複数の銀行手続きを同時に行えるため)4日で終えることができるなど、相続手続きを効率的に進めることを可能にします。

2.法定相続情報証明制度を活用する3つのメリット

法定相続情報証明制度の概要は、そのままメリットでもあります。

ここでは、メリットという視点で3つご紹介します。

2-1.相続に必要な戸籍一式が、代わりにA4用紙一枚だけになる

繰り返しになりますが、一番のメリットはこれです。

ひとつの相続手続きに対し、従来では戸籍が一式必要になっていたところ、それがA4用紙1枚で発行される(法務局認証済みの)法定相続情報一覧図で済むことになります。

どういうことかというと、つまり

- 同じ戸籍を何部も用意しなくてもよい

(戸籍収集は1度きりでOK)

- 手続き先ごとに、この法定相続情報一覧図を提出すればよい

ということになるのです。

相続手続きによっては期限があるものもあり、手続きが多いほど迅速に進めることが重要です。

そのようなときに、この用紙一枚で戸籍の確認が終わるということは、大幅な時間短縮につながります。

2-2.一度に複数枚取得できるうえに、手数料が無料!

法定相続情報証明制度は、1回の申請で複数枚取得することができます。

また取得に費用は掛からず、無料です。

これまでは、相続の手続き先によっては戸籍の原本提出を求められ、返却されるまで他の手続きが止まってしまう、というようなことも多々ありました。

ですがこの制度を活用することで、例えば

- A銀行の相続手続き

- B銀行の相続手続き

- C不動産の名義変更手続き

- D株式の証券移管手続き

といったように、各手続き先に認証済みの相続情報一覧図を同時に提出することができます。

2-3.5年間は再交付が可能

法務局認証済みの法定相続情報一覧図は、5年以内であれば再発行が可能です。

申請時にある程度取得していたものの、いざ相続手続きを進めていくと「この手続きにも戸籍が必要だった!」ということはよくあります。

(公共料金、電話契約等でよくあるケースです)

そういった場合でも、

- 最初に申し出た法務局に

- 申出人(法定相続情報一覧図の申請をした人)が

申請をすることで、5年以内(申し出た翌年から起算)であれば再交付してもらうことができます。

もちろん、再交付についても手数料はかかりません。

3.法定相続情報証明制度の申請方法

法定相続情報一覧図の認証の手続きについて、

- 手続きの流れ

- 必要書類

を解説していきます。

3-1.申請の流れ

申請の流れは下記のとおりです。

①相続に必要な戸籍等を収集

②認証を受ける法定相続情報一覧図を作成

③必要書類を準備

④管轄の法務局へ申請

(※②③については、次の3-2章で解説します)

申請する法務局は、下記のいずれかを管轄する法務局となります。

- 被相続人(亡くなった人)の死亡時の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

また申請は、直接窓口でも郵送でもすることができます。

3-2.申請に必要な書類

申請に必要になる書類は下記の通りです。

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

被相続人の氏名や住所、申出人の氏名や住所などを記入します。

法務局のHP(法定相続情報証明制度の具体的な手続について)からダウンロードができます。

②戸籍一式

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍

・相続人の現在戸籍

が必要になります。

(相続関係によっては、追加で必要になる戸籍がある場合があります)

③被相続人の住民票の除票

亡くなった人の最後の住所地の役所で取得することができます。

④申出人の氏名や住所が確認できる公的書類

免許証やマイナンバーカードです。

⑤法定相続情報一覧図

相続開始時における

・被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日

・当該相続人の同順位の相続人の氏名、生年月日、被相続人と相続人の続柄

を記載した書面のことです。

(わかりにくいですが、いわゆる家系図のようなものです)

手書きでも構いません。

法定相続情報一覧図の記載例は、法務局のHP(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)にも載っています。

4.法定相続情報一覧図を作成するときの注意点

3章で、予め相続関係を図にしたものを用意する必要があることを伝えました。

ですがもし相続人の中に、

- 相続放棄をした人がいる場合

- 被相続人から廃除を受けた相続人がいる場合

- 代襲相続が発生している場合

このような場合、法定相続情報一覧図を作成する際の注意点がありますので、解説していきます。

4-1.相続人の中に相続放棄をした人がいる場合

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄することで、家庭裁判所で手続きをします。

相続放棄をするということはつまり、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないということです。

相続放棄をすると、そもそも「相続人ではなかった」とみなされますが、相続放棄をする人も一覧図には記載します。

なぜなら、法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容について証明するものです。

相続放棄については、戸籍に反映されるものではないため、法定相続情報にも反映されません。

つまり、相続放棄をした人がいても、法定相続情報一覧図に記載します。

(法定相続情報一覧図をみても、相続人が相続放棄をしているかどうかまでは判断することはできません。)

4-2.相続人の中に廃除された人がいる場合

相続人の廃除とは、「被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした相続人に対して、相続権をはく奪する」ことです。

被相続人の存命中や遺言によって廃除ができます。

廃除は、相続権がなくなるという重要な行為であるため、家庭裁判所で請求し、認められる必要があります。

相続人の廃除は戸籍に記載されるため、廃除された相続人は法定相続情報一覧図に記載しません。

4-3.相続人の中に代襲相続が発生している場合

代襲相続とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。

先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「被代襲者」とだけ記載し、氏名は記載しません。

(法務局HPの記載例をご参照ください)

5.まとめ

法定相続情報証明制度を活用することで、各相続手続きをスムーズに進めることができます。

また、法務局で認証を受けるためには、一度戸籍一式を収集する必要があり、その時点で戸籍の不足等を防ぐこともできます。

ただ大前提として、(当制度の活用のいかんに関わらず)一度は必要な戸籍を一式収集する必要があることは変わりません。

相続人が何人もいたり、相続人の中にすでに亡くなっている人がいたり(代襲相続)、相続関係によっては戸籍の収集にかなりの時間を要してしまいます。

- どの戸籍が必要なのかわからない

- 必要戸籍が多すぎて、時間がとれない

など、お困りの際は専門家の力を借りるのもひとつです。

当センターでは戸籍の請求から、法定相続情報一覧図の申請、各種相続手続きまで全て代行しております。

どうぞお気軽にご相談ください。