自筆の遺言書を見つけたら、まず「検認」。

封筒に入っていれば開封も絶対に禁止です。

全く知らなかった遺言書が見つかるケースはあまりないかもしれませんが、亡くなった本人から聞いていた場合、預かっていた場合も含め、「遺言書が見つかりました」というご相談が年々増えています。

封筒の表面に「遺言書」の文字があれば、つい開封したくなるところですが、のり付けを剥がしたりハサミで切ったりして中身を取り出すことは法律で禁じられています。(民法1005条)

見つけた遺言書を開封するには、まず家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。(民法1004条)

そこで、実際に遺言書が見つかった場合の手続きを代行している私たち専門家から

- 検認が必要な遺言かどうかの見分け方

- 家庭裁判所での検認の流れや手続きの詳細

- 検認しなかった場合の罰則や、後から遺言書が見つかった場合の取り扱い

などについて、詳しく解説いたします。

遺言書を見つけた場合ではなく、遺言書の書き方や作り方について知りたい方はこちらで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

↓手書きで遺言書を作成する場合↓

↓公正証書で遺言書を作成する場合↓

1.検認が必要かどうかの見分け方

ひとことで「遺言書」と言っても、いろいろな状態があります。

紙の種類は?サイズは?書いているペンの種類は?封筒に入っている?のり付けされている?

など、考えればたくさんの状態が想像できます。

詳しくは別記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

(※記事準備中。もうしばらくお待ちください)

公正証書遺言なら検認は不要!

手書き(自筆)の遺言書ではなく公正証書で作成された遺言書の場合は検認が不要です。公正証書は作成する時点で手間と費用がかかりますが、検認が不要という点が大きなメリットの一つです。

2.遺言書を開封するための「検認」とは

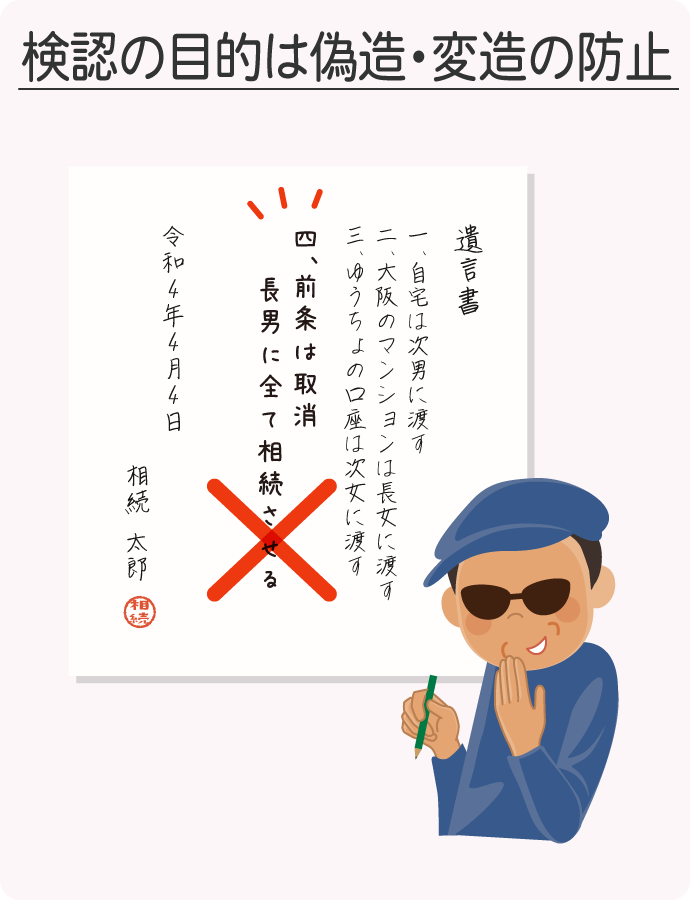

検認とは、

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続

(遺言書の検認|家庭裁判所HPより引用)

です。

少し難しい言葉が並んでいますが、要は、遺言書がどういう状態・内容であるかをそのままの形で裁判所が証拠として残す手続きのことです。

【✖✖ よくある勘違い ✖✖】

検認は

- 遺言書の内容が法律的に正しいかどうか

- 記述方法に間違いがないかどうか

- 果たしてそれが有効な遺言書なのかどうか

を確認するためのものではありません!あくまでも状態・証拠の保全ですので、検認が終わった遺言書が全て有効というわけではありません。ご注意ください。

そのため、検認の手続きが無事終わったとしても、その遺言書自体が無効(様式を満たしていない等)となることがあります。

「だったら検認しなくてもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、先述の通り検認の目的はあくまでも「証拠保全、偽造・変造防止」であるため、遺言が有効か無効かに関わらず、開封前(封されていない場合は相続手続きの前)に必要となる手続きなのです。

3.自筆証書遺言の検認手続きの進め方

自筆証書遺言を見つけた後、必要書類を揃えて、家庭裁判所に検認の申立てをして、検認当日はどのようなことをするのかについて、詳しく流れをご紹介します。

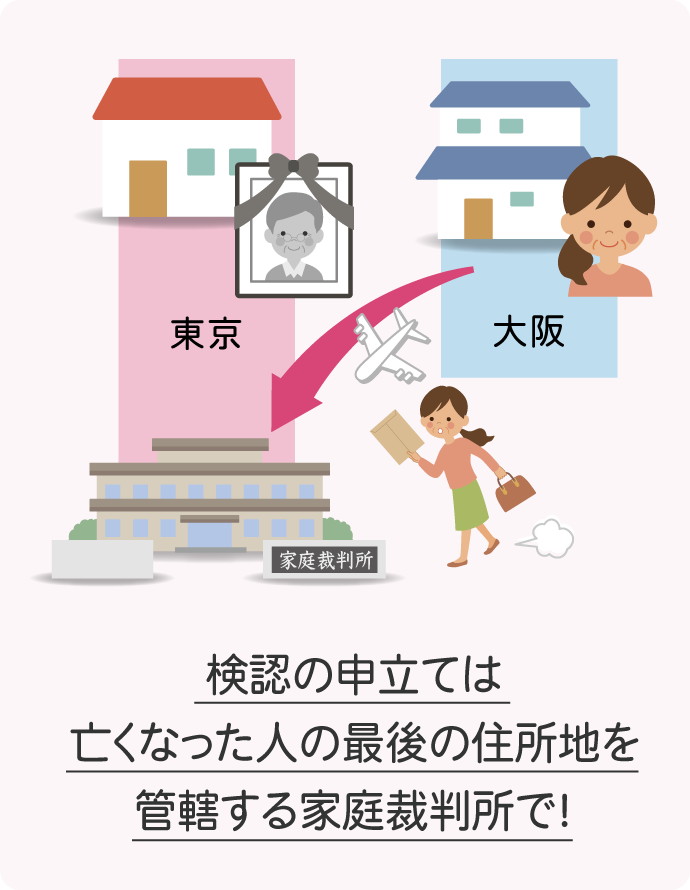

3-1.検認の申立先は家庭裁判所

検認の手続きは、家庭裁判所で行います。

どこの家庭裁判所でもよいわけではなく、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

(例:亡くなった人が東京、相続人が大阪であれば、東京の家庭裁判所です)

家庭裁判所はひとつの県にひとつではありません。具体的な管轄の家庭裁判所を調べたい場合は、こちらのページをご参照ください。

3-2.検認の申立てができる人

検認の申立人(申立てをする人)は誰でもよいわけではありません。民法1004条で定められており、第一が遺言書を保管している人、保管している人がいない場合は遺言書を発見した人です。

相続人しかできない、親族しかできない、ということはなく、法律上は「保管をしている人」が最優先になります。

3-3.検認の申立てに必要な書類

検認の申立てに必要な書類は次の通りです。

- 家事審判申立書(事件名:遺言書の検認)

- 亡くなった人の、出生から死亡までのすべての戸籍

- 相続人全員の戸籍

(その他、必要な戸籍がある場合があります。詳しくは家庭裁判所のHPをご確認ください)

戸籍に関しては、亡くなった人(遺言者)の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人の戸籍が必要になりますが、具体的にどれだけ戸籍を集めれば良いのかは以下のページで詳しく解説しています。

ご自身で書類の収集をお考えの方はご参考ください。

>>【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)

「遺言書がありましたので検認をお願いします」とただ遺言書を持って行くだけでは受付してもらえず、相続人が多かったり相続関係が複雑であれば必要な戸籍の数も膨大になります。

検認を終えないことには相続手続きを進めることができませんので、早め早めに手続きを進めるようにしましょう。

申立は持ち込みだけでなく郵送も可

遠方でも申立てがしやすいように、郵送での申立ても可能です。(ただし、検認当日は必ず管轄の家庭裁判所へ行く必要があります)

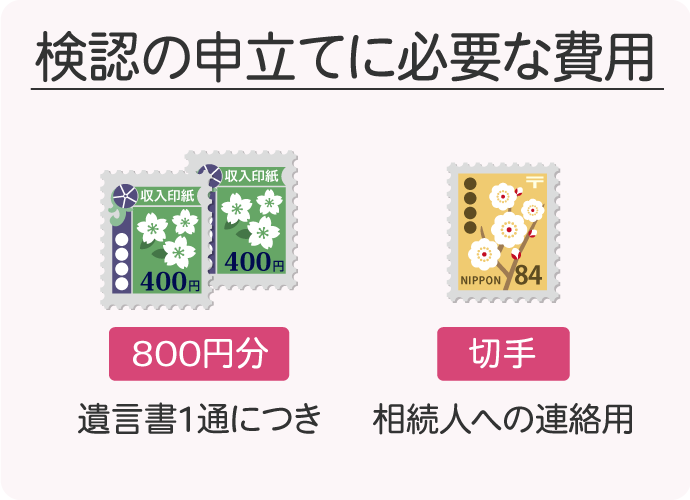

3-4.検認の申立てに必要な費用

検認の申立てには、遺言書一通につき

- 収入印紙800円分

- 連絡用の郵便切手

が必要です。

(郵便切手の金額については、申立ての前に管轄の家庭裁判所に問い合わせて確認しましょう)

3-5.検認の申立てをした後、検認が終わるまでの流れ

検認の申立てが受付されると、その後は下記の流れで進みます。

【申立人】検認の申立て

必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出

↓

【家庭裁判所】検認期日の通知

全ての相続人に対し、「〇月〇日に検認の手続きをします」という通知が送られます。

(期日が確定する前に、通常は申立人に候補日を挙げて日程の相談があります)

↓

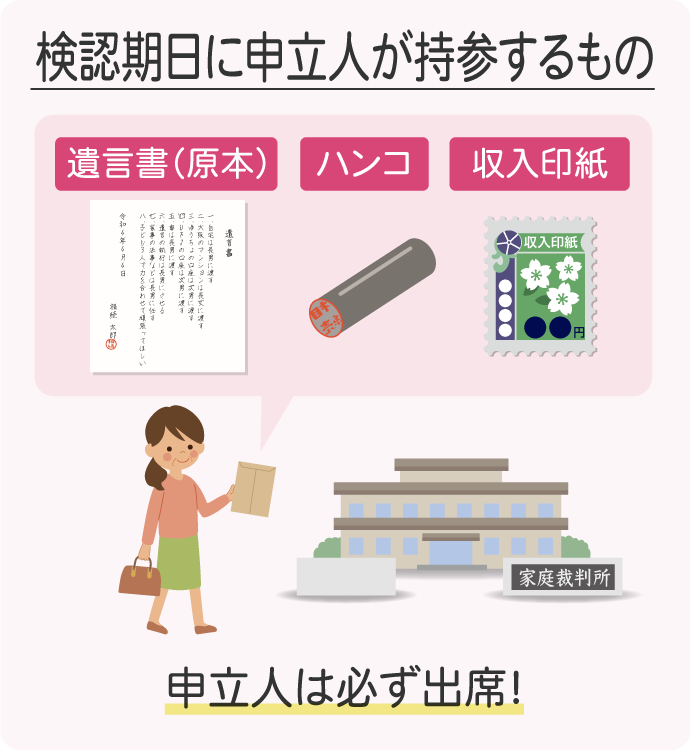

検認期日(検認手続き当日)

申立人は必ず参加し、遺言書の原本などを家庭裁判所に持参します。

検認当日は、

- 裁判所が遺言書の開封と内容を確認し、検認調書を作成する

- 検認が終わった後、「検認済証」を発行してもらう

という流れで進みます。

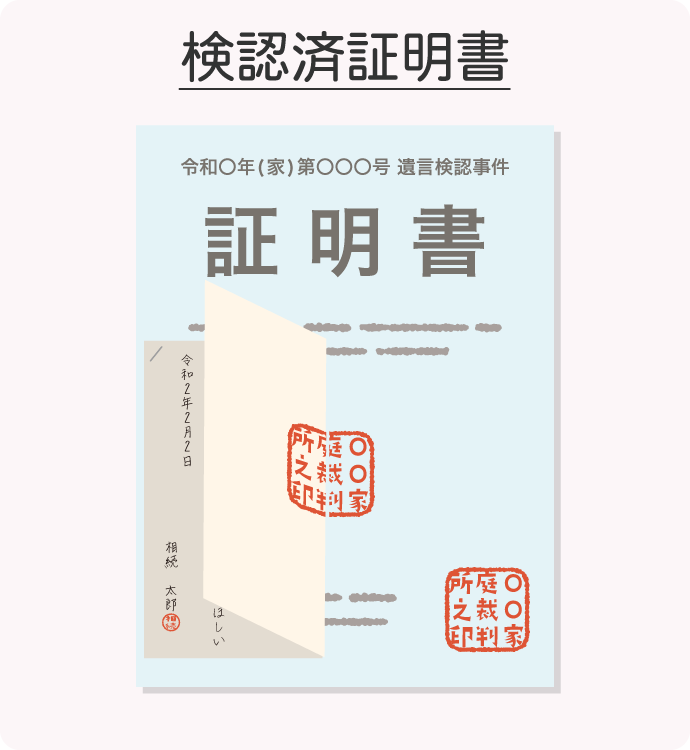

検認済証とは?

検認が終わった証明として家庭裁判所が発行する書類です。遺言書の原本と合わせてホッチキスで止め、割印された状態で受け取ります。

↓

検認終了!

遺言書に検認済証が合綴されて、ようやく各種財産の相続手続きをすることができます。

検認済証のない自筆証書遺言は通常どこも受け付けてくれませんので、必ず検認を済ませてから、銀行や法務局に手続きに行くようにしましょう。

なお、検認当日の他の相続人の参加は任意です。検認が行われる家庭裁判所が遠い、仕事や家庭の都合でどうしても立ち会えないといった場合、欠席することも可能です。

検認の立会いに欠席したら、遺言書の内容は通知される?

いいえ、遺言書の内容は裁判所からは通知されません。つまり、検認に参加した他の相続人から教えてもらわない限り、遺言書の内容はわからないことになります。

※欠席の場合でも検認が終わったことを伝える「検認済通知」という郵便は届きますが、遺言書の内容は一切記載されておらず、終わったという事実しかわかりません。

4.検認の手続きをせずに開封するとどうなる?

冒頭でもお伝えした通り、自筆証書遺言を勝手に開封することは厳禁です。(民法1004条)

では、万が一勝手に開封してしまったらどうなるかというと、民法1005条で定められています。

民法1005条【過料】

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

つまり、検認手続きをせず勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料になるのです。

「過料」とはいわゆる「罰金」のようなものです。ただ、刑法上の刑罰ではないため正確には「罰金」ではなく、「過ちを犯したことに対して支払う金銭」というのが正しい認識になります。

また勝手に開封したからといって、遺言書が無効になることはありません。

内容や記載方法など要式的に不備がなければ、その遺言書は有効な遺言書として効力を有します。

「封筒に“遺言書”と記載がなかったために、知らずに開封してしまった」という場合も、結果として過料が課せられる可能性があります。

「もしかして…?」というような封筒を見つけた場合は、勝手に開封せず、まずは相続人同士で話し合うようにしましょう。

5.遺産分割協議後に遺言書が見つかったらどうなる?

遺産分割協議を終えてから、もしくは一通り遺産の相続手続きを終えてから遺言書を発見した、という状況も考えられます。

このような場合、原則は遺言書の内容が最優先です。なぜなら、そこには亡くなった人の意志が記載されているからです。

ただ、

- 既に相続人全員での話し合いが終わり、

- 全員が遺言書の内容を知った上で

- 協議内容に関して相続人全員が合意している

のであれば、敢えて遺言書の通りに分割したり、遺言書の内容を考慮して協議をやり直しする必要はありません。

しかし、相続人全員が協議内容に合意をしていても、遺言書が優先される例外があります。

【例外①:遺言執行者の指示】

遺言書の中で遺言執行者(※1)が指定されていて、その遺言執行者が「いや、そこは遺言者の遺志を尊重し、遺言書の通りに相続財産を分割しましょう」と言えば、それに従わなければなりません。

反対に、遺言執行者が「もう遺産分割協議も終わったし、相続人全員が納得しているなら協議内容の通りに進めましょう」と追認した場合は、相続人の間で決めた通りに分割しても問題ありません。

(※1:遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために指定された人のことです。)

【例外②:遺言書で遺贈(※2)の記載がある場合】

遺贈によって財産を受ける者(受贈者)はそもそも遺産分割協議に参加しないため、いくら相続人全員が協議内容に合意したとしても、その遺産分割協議は無効となります。

(※2:遺贈とは、遺言書によって相続人以外の人に財産を譲り渡すことです。)

また同様に、遺言書で「認知(婚姻関係にない男女の間に生まれた子を自分の子供だと認めること)」の記載があった場合も、遺産分割協議は無効となります。

6.【検認の代行をご希望の方】全てお任せください!

自筆証書遺言は検認が必須ですが、

- 仕事の都合でなかなか時間が取れない

- 裁判所に行くのは不安だしよくわからない

- 検認後の相続手続きも含めて全て専門家に任せたい

など、様々な理由で検認の手続きの代行をご希望される方が増えています。

当センターでは司法書士や弁護士により、家庭裁判所への検認の申立てはもちろん、検認期日(検認の当日)に代理人として出廷まで対応可能です。

また、その遺言の内容に従っての遺産相続の手続きの代行も全て対応可能ですので、自筆証書遺言が見つかった場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

ご相談受付窓口事務所

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区

「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)

「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

〒541-0046

大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 KDX北浜ビル10階

「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分

「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころとご一緒に

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -