- 数次相続と代襲相続の決定的な違いは「相続関係」

数次相続:1つ目の相続が完了しないうちに、2つ目、3つ目の相続が始まること

代襲相続:本来は相続人になるはずだった人が、亡くなった人よりも先に他界していた場合等に、その人の子が代わって相続人になること - 数次相続は放置すれば何度も何度も発生してしまう

- 「両親や祖父母」「甥姪の子」には代襲相続しない

通常、亡くなった人(被相続人)に子がいる場合、その子が相続人となるため、その子の子(被相続人から見た孫)が相続人になることはありません。

ですが、状況によっては孫が相続人になることがあります。

それが、次の2つ、

①数次相続の場合

②代襲相続の場合

です。

どちらも似たような条件下であるため、間違えやすいです。

そこでこの記事では、「数次相続」「代襲相続」がそれぞれどのようなものなのか解説し、どういう状況で孫が祖父母の財産を相続することになるのか解説します。

1.数次相続とは

まず、数次相続について解説します。

数次相続とは、「1つ目の相続が完了しないうちに、2つ目、3つ目の相続が始まること」です。

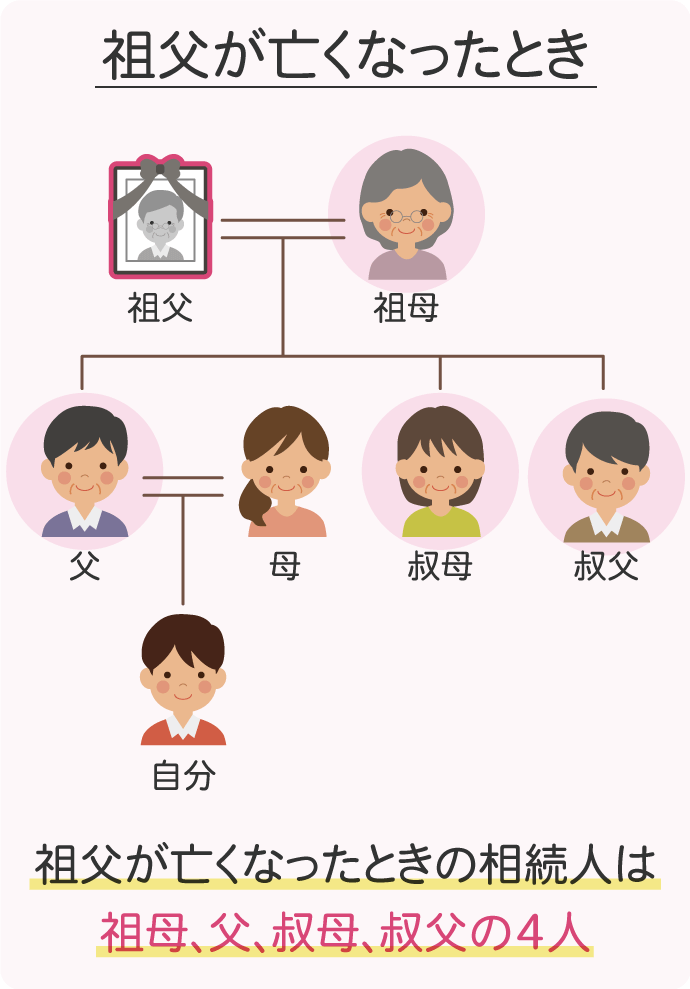

例:下記のような家族関係において、祖父が亡くなったものの、祖父名義の不動産がそのままになっていた場合

祖父が亡くなった時点では、相続人である祖母(配偶者)、父(子)、叔母(子)、叔父(子)は存命でした。

※法定相続分は、

- 母が2分の1

- 父6分の1、叔母6分の1、叔父6分の1(子で2分の1を3等分)

となります。

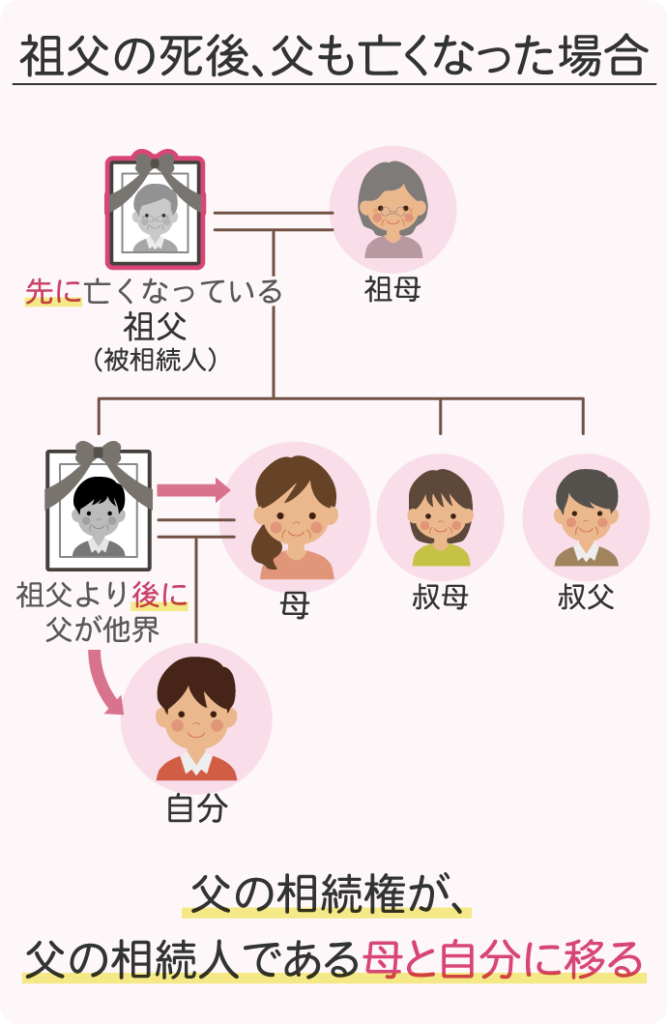

その後、祖父名義の不動産の名義変更をしないまま月日が過ぎ、父が亡くなったとします。

すると、父の持っていた祖父の相続権は、父の相続人へと移ります。

つまり、父の相続人である母と自分も「祖父の相続人」となるのです。

よって、このタイミングで祖父名義の不動産の名義変更をするには、

- 元々の相続人:祖母、父(死亡)、叔母、叔父

- 父の相続権による相続人:母、自分

の計5人が、遺産分割協議等の相続手続きをする必要があります。

※元々の相続人の法定相続分は変わらず、母と自分の相続分に関しては、父の割合(6分の1)が母と自分に移ることになるため、12分の1ずつとなります。

このように、数次相続が始まってしまうと相続人の数はどんどん増えていき、いざ相続手続きを完了させたくとも、遺産分割協議などが難航することになりかねません。

相続が始まると、期限のないような手続きであっても、なるべく早めに進めることが重要です。

2.代襲相続とは

次に、代襲相続について解説します。

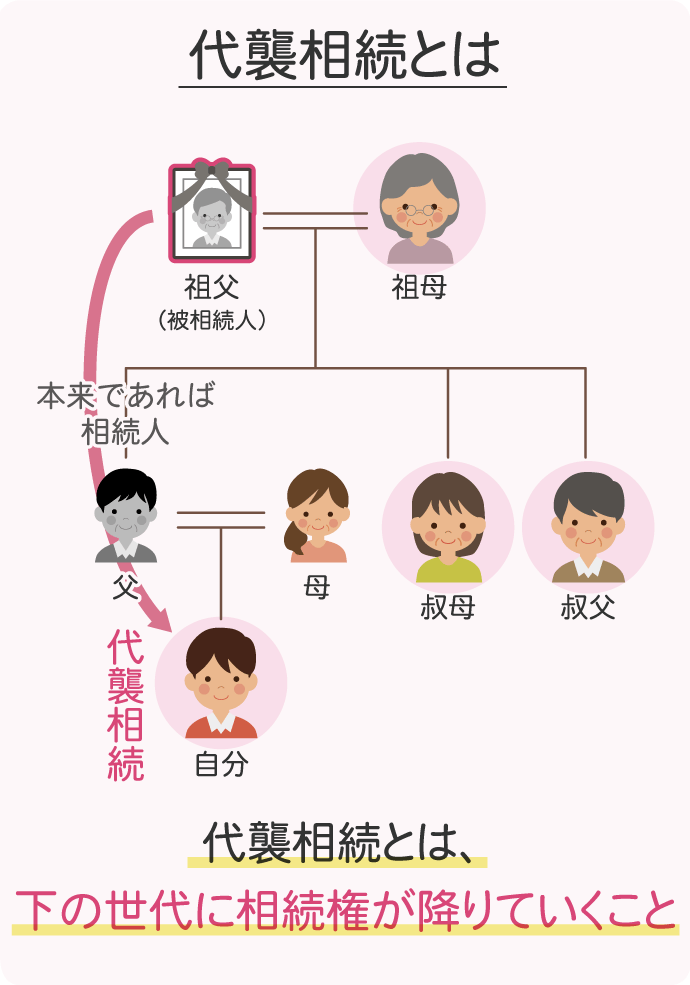

代襲相続とは、「本来は相続人になるはずだった人(子または兄弟姉妹)が亡くなった人よりも先に他界していた場合等に、その人の子が代わって相続人になること」です。

先に他界していた場合「等」とお伝えしましたしましたが、具体的には

- 民法上の欠格要件に該当している

- 被相続人により廃除されている

が該当します。

例:下記のような家族関係において、本来相続人であるはずの父が【死亡/欠格/廃除のいずれか】に該当し相続権がなく、父に代わって自分が相続人になる場合

数次相続と違うのは、相続権がその相続人へ移るのではなく、下の世代に降りるという点です。

よって代襲相続の場合、配偶者は関係がありません。

欠格と廃除とは?

- 欠格

民法891条に規定されており、「被相続人や他の相続人を死亡させたり」「遺言書を偽造したり」等の理由で相続人となることができなくなることです。

- 廃除(推定相続人の廃除)

兄弟姉妹など第三順位の相続人を除く推定相続人(相続人になる可能性のある人)が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたときに、被相続人は(生前、もしくは遺言により)家庭裁判所に相続人の廃除を請求することができます。

廃除されると相続人ではなくなります。

代襲相続は先にお伝えしたように「下の世代に相続権が降りていくこと」であり、相続人になる人がいるところまで降りていきます。

ですが、以下の場合は制限があります。

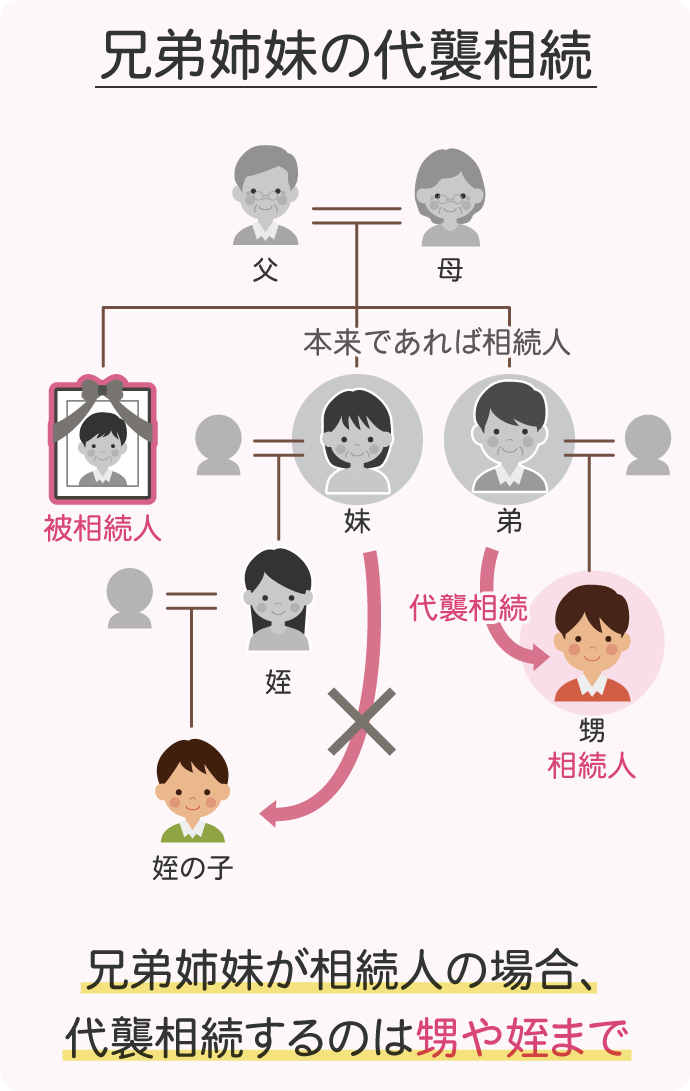

それは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合です(第3順位)。

この場合の代襲相続は、甥や姪までと決まっています。

3.まとめ

「相続人の中に亡くなっている人がいる!」というような場合でも、

- 被相続人よりも「先に亡くなっているのか」→代襲相続

- 被相続人よりも「後に亡くなっているのか」→数次相続

でも変わってきます。

言い換えると、

- 数次相続によって自分が相続人になる場合というのは、元々いた相続人から(手続きを進める途中で)相続権が移ることです。

- 代襲相続によって自分が相続人になる場合というのは、本来相続人になるはずの人がおらず(死亡/欠格/廃除により)最初から自分が相続人になることです。

どちらも「相続人だったはずの人がいなくなる」という状況下だからこそ、混乱しがちですが、このような違いがあります。

いずれの場合であっても、相続手続きを放っておくとどんどん相続関係が複雑になり、何人もの相続人を交えて遺産分割協議をしなければならなくなることが多いです。

相続が始まると、なるべく早く相続人同士で話し合い、手続きを進めていくことが重要です。

もし、

「長年名義を変えず放置している不動産がある」

「相続関係がすでに複雑になっている」

というような場合は、お気軽に当センターへお問い合わせください。