- 相続税の申告には時効があること

(原則5年、場合によっては7年) - 時効までに申告しないでいると重いペナルティ(課税)が発生し、多くの税金がかかることになるため、期限を過ぎても気づいた時点で速やかに申告すること

相続税の申告には、「時効」があります。

しかし時効があるからといって、時効が来るまで申告すべき相続税を申告しないでいると、重いペナルティが課せられ、かえって多くの税金がかかることがあります。

当センターにもよく「期限が過ぎてしまったのですが、今からでも相続税の申告はしたほうがいいですか?」といった相談を受けます。

答えはもちろんイエスで、期限が過ぎていても気付いた時点で相続税の申告をしたほうがよいでしょう。

それはなぜなのか、申告しないでいるとどうなるのか、について解説していきます。

1.相続税の申告の時効とは(5年または7年)

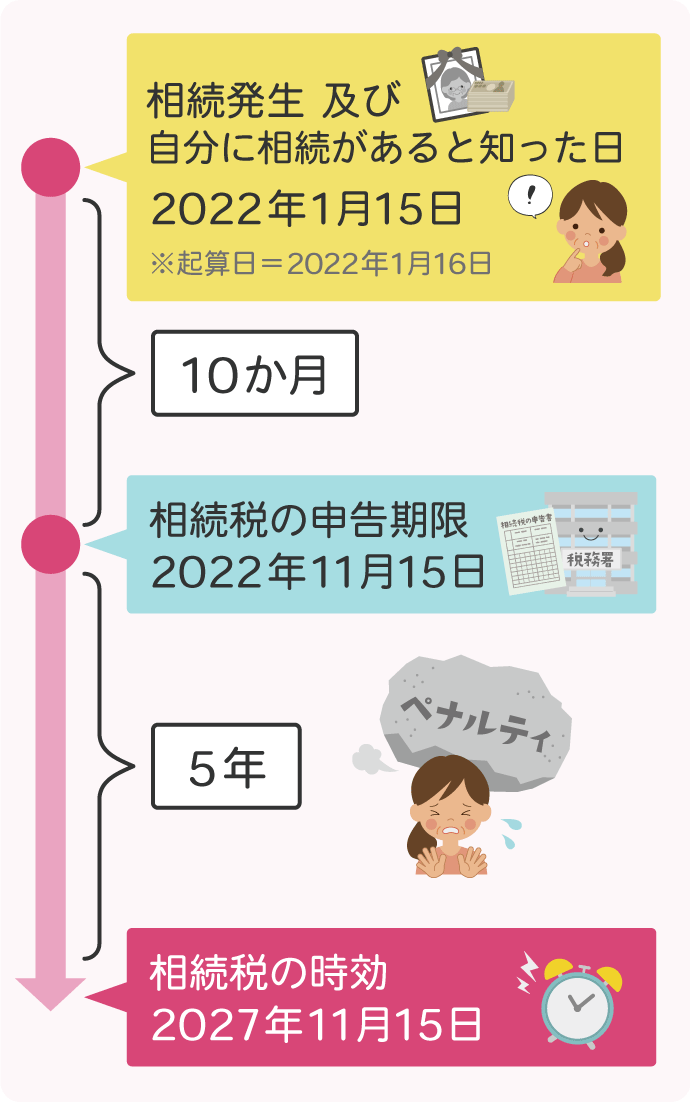

そもそも相続税の申告期限とは、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と決められています。

(ただし、期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、その翌日が期限となります。)

この期限を過ぎてしまうと、税務署から延滞税や無申告加算税などのペナルティを受ける可能性があります。

ただ税務署がこのペナルティを課せる期間には制限があります。

それが相続税の時効で相続税の申告の時効は、原則5年です。

しかし、偽りその他不正の行為があれば7年に延長されます。

つまり時効は、「相続税の申告の期限を過ぎた翌日から」起算し、5年または7年ということになります。

2.申告期限を過ぎたら課せられるペナルティ

相続税の申告が必要だったのに、

- 必要と知らずに申告しなかった

- 必要と知っていて、わざと申告しなかった(免れたかった)

いずれであっても、時効までの間に税務署が発覚した場合は、ペナルティの対象になります。

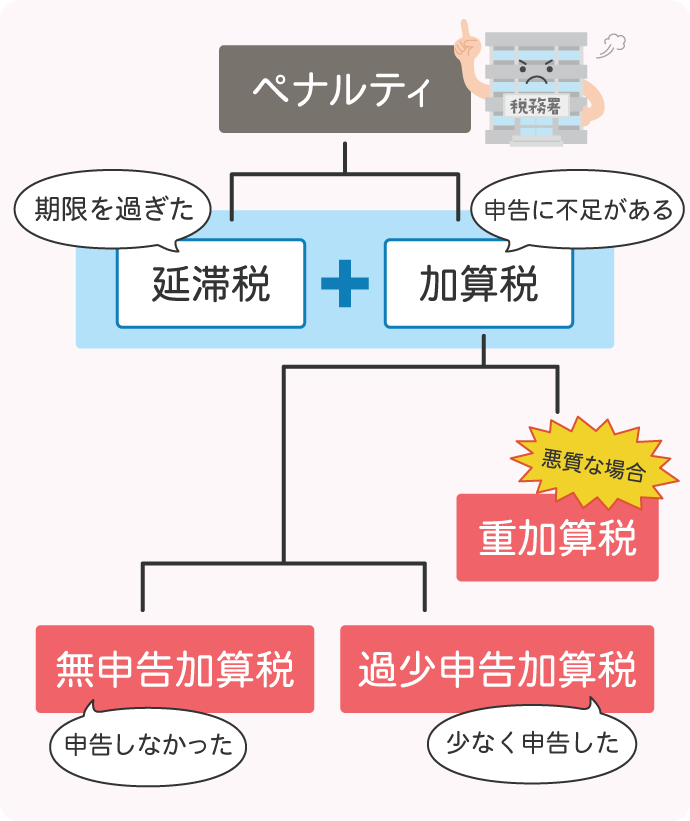

ペナルティの種類は、

- 期限にかかわる「延滞税」

- 申告しなかったり、少なく申告するなど、不足があるときにかかわる「加算税」

の2つがあります。

状況に応じて、それぞれの税が合計で課せられます。

それぞれどのようなペナルティなのか、解説していきます。

2-1.延滞税とは

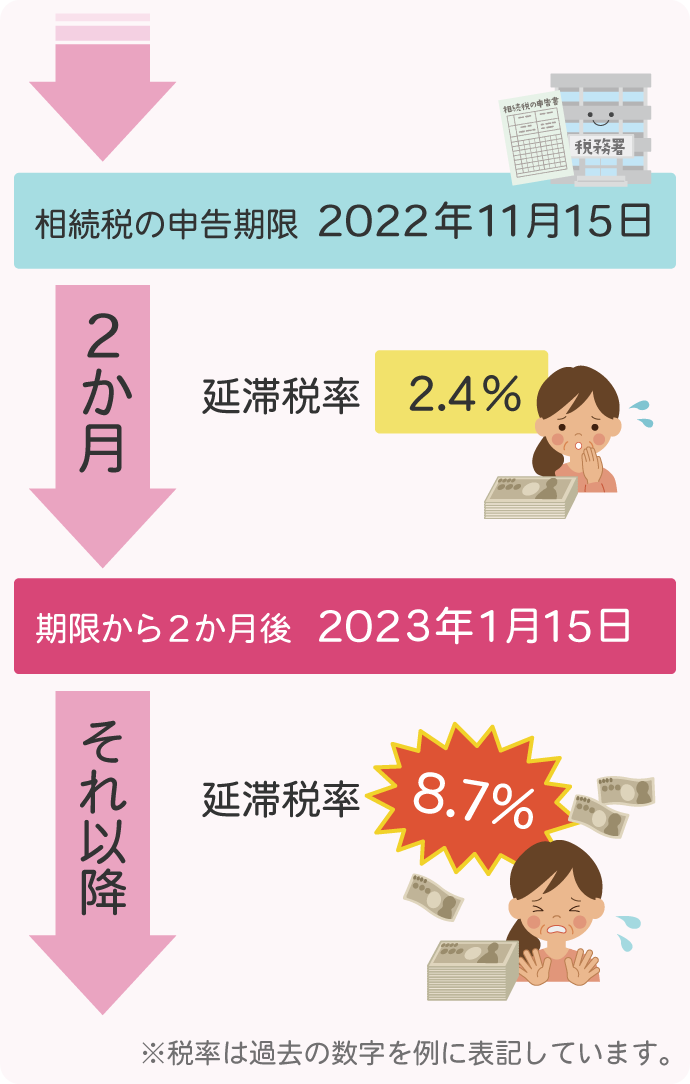

延滞税とは期限を過ぎたことに対するペナルティです。

期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、不足税額に対してかかります。

さらに、2か月以上期限を過ぎると、延滞税率が4倍近く増えます。

(※延滞税率は年によって変わります。)

2-2.加算税とは(無申告加算税・過少申告加算税・重加算税)

加算税とは、不足税額があったことに対するペナルティです。

その理由や状況により、3つの種類があります。

①無申告加算税

申告期限までに申告をしなかった場合(意図的でない場合)

②過少申告加算税

本来の税額よりも少なく申告をした場合(意図的でない場合)

③重加算税

書類の改ざんや隠蔽など、意図的に所得を減らす行為をすることで、正しい申告をしなかった場合

それぞれのペナルティである加算税の割合は、「意図的であるかどうか」「どのタイミングでわかったのか」によって変わります。

どういうことかというと、例えば

- 申告したタイミングが、 税務署からの税務調査通知前か後か

- 税務署の調査通知後の場合、税務署が調査して把握する前に申告すべきことに気づいたかどうか

といった具合です。

特に、重加算税は悪質な場合に課せられるペナルティです。

無申告加算税、過少申告加算税の割合が0~20%に対し、重加算税の割合は35~40%にもなります。

最終的なペナルティは、延滞税と加算税の合計になります。

そしてさらに、不足していた相続税も、当然ですが支払わないといけませんので、負担感はかなり大きなものとなります。

そうならないためにも、申告が必要とわかったときに、必ず申告をするようにしましょう。

3.まとめ

相続税の申告には時効があり、原則5年、状況によっては7年と決められています。

相続税の申告について、

- 必要かどうかよくわからない

- うっかり申告期限を過ぎてしまった

- 申告期限後に発覚した財産があり、相続税申告の必要があった

等々、様々な声を聞きますが、申告期限後、時効までの間にペナルティを課せられる可能性は大いにあります。

隠すようなことはせず、わかった時点で必ず申告しましょう。