- 離婚した元配偶者に、お互いに相続権はない

- 夫婦が離婚していても、その間の子はいつでも相続人になる

この記事では、「離婚した元配偶者が亡くなったという知らせを受け取った」という状況における相続について解説していきます。

元配偶者との間に子どもがいなければ、事態はとてもシンプルですが、もし子どもがいる場合は、その子は相続人になります。

元配偶者が再婚していた場合、その家族とも連絡を取る必要があります。

元配偶者を亡くした場合、

- だれが相続人になるのか(1章、2章)

- どのように相続を進めるのか(3章)

について順番に解説していきます。

1.離婚した“元配偶者”は相続人ではない

民法上、亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

民法890条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。~以下略~

この配偶者というのは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことを言います。

つまり、離婚していれば当然婚姻関係にないため、“元配偶者”は相続人ではありません。

また婚姻届を出していない、いわゆる「内縁関係」の相手にも相続権はありません。

ですが、離婚していても元配偶者との間に子どもがいれば、その子どもは相続人になります。

次章で詳しく解説していきます。

2.離婚した元配偶者との“子ども”は相続人である

離婚した夫婦には、互いに相続権はありませんが、その間の子どもには夫婦の双方から相続を受ける権利があります。

これは、民法で定められています。

民法887条

被相続人の子は、相続人となる。

条文にある「被相続人の子」には、現在、婚姻関係にある配偶者との間の子どもだけでなく、離婚した元配偶者との間に生まれた子どもも含みます。

なぜなら、親が離婚したからといって、親子関係が解消されるわけではないからです。

原則、その親子関係はこれから先もずっと続いていきます。

離婚により親子が何十年も会っていなくても、名字が変わっても、親子は親子のままです。

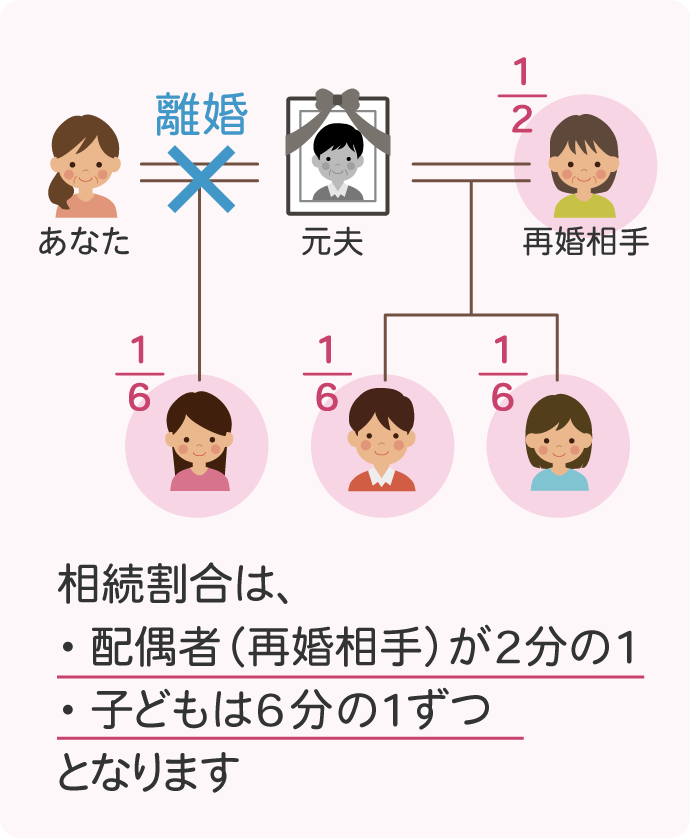

また、亡くなった人から見て

- 離婚した元配偶者との間の子ども

- 再婚後の現配偶者との間の子ども

いずれであっても相続割合は平等です。

どちらの子どもも「実子」であるため、両者の間で相続割合に差がつくことはありません。

(どちらも「第1順位」として法定相続割合が認められています。)

例えば下図のような相続関係での法定相続割合はどうなるかというと、前妻には相続権がありませんが、前妻との子どもには後妻の子どもと同様の相続分があります。

3.他の相続人の連絡先などがわからない場合の進め方

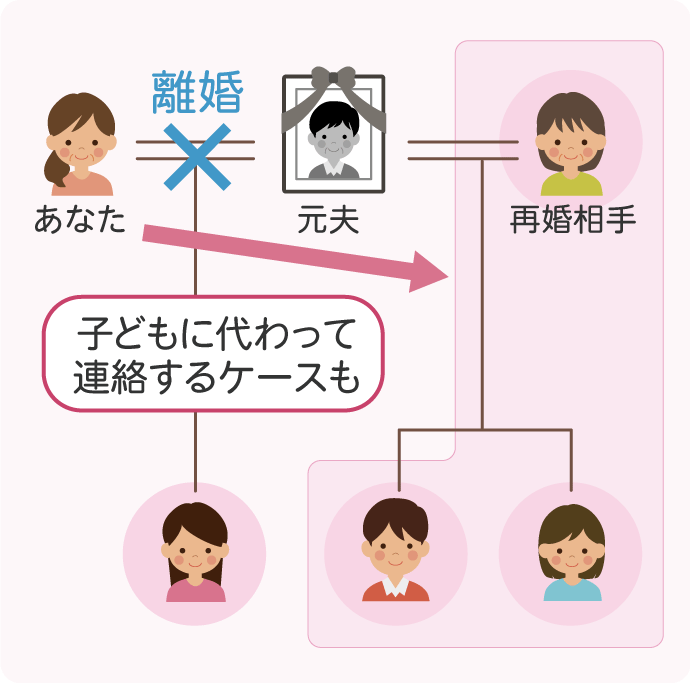

離婚した元配偶者が再婚をしていて、新しい家族がいる場合は、その家族も相続人となるため、子どもに代わって一緒に手続きを進める必要が出てくるかもしれません。

ですが、再婚相手の連絡先がわからないということも考えられます。

その場合は、戸籍謄本や改製原戸籍(法律が改正されて古くなった戸籍)などを取得していくことで、最終的に他の相続人の住所を調べることができます。

しかし、昨今では個人情報保護の観点から、役所によっては他の相続人の戸籍等は発行してもらえない場合がほとんどです。

(※本来、自分以外の戸籍が取得できる範囲は、配偶者と直系の尊属卑属(父母や祖父母、子など)に限られます。)

他の相続人の戸籍などの取得が困難な場合、当センターにお気軽にご相談ください。

4.まとめ

離婚した夫婦は、離婚している以上、亡くなったときの相続権はお互いありません。

ですが、親が離婚していようと“親子”関係は変わらないため、元配偶者との子には元配偶者の相続権があります。

相続に離婚がからむ、特に前婚の子、再婚の子がいる場合は、相続手続きが複雑になることが多いです。

相続関係や戸籍の取得で困った際は、相続に強い専門家がいる当センターへぜひお問い合わせください。