- 「戸籍を抜けた」イコール「相続人でなくなる」ではない

(親子関係などが戸籍で確認できると、同一戸籍かどうかに関係なくあなたは相続人) - 相続人であることを証明できれば、実家に住んでいなくても相続する権利がある

婚姻や離婚、養子縁組や離縁等で、戸籍を抜けたり、新しい戸籍に入ったりします。

その関係で時々ご相談をいただくのが、「私は嫁に出て父の戸籍から抜けていますが、父の遺産を相続できますか?」というものです。

相続手続きには、必要書類として戸籍が必要になるため、相続権がある=同じ戸籍に入っている必要がある?と勘違いされているのかもしれません。

結論、だれが相続人なのかは亡くなった人との親族関係により決まるため、同じ戸籍に入っているかどうかは関係ありません。

この記事で、詳しく解説していきます。

1.親の戸籍から抜けても、子であるあなたは相続人

民法には、相続人について下記の通り記載されています。

〈民法第887条第1項〉

被相続人の子は、相続人となる。〈民法第890条〉

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

つまり、被相続人(亡くなった人)の

- 子どもは常に相続人であり

- 配偶者がいた場合、その配偶者も相続人

ということです。

ここでのポイントは、子であることが相続人としての必要条件であり、同じ戸籍にいるかどうかは関係しないということです。

(先の民法の通り、同一戸籍かどうかには言及されていません。)

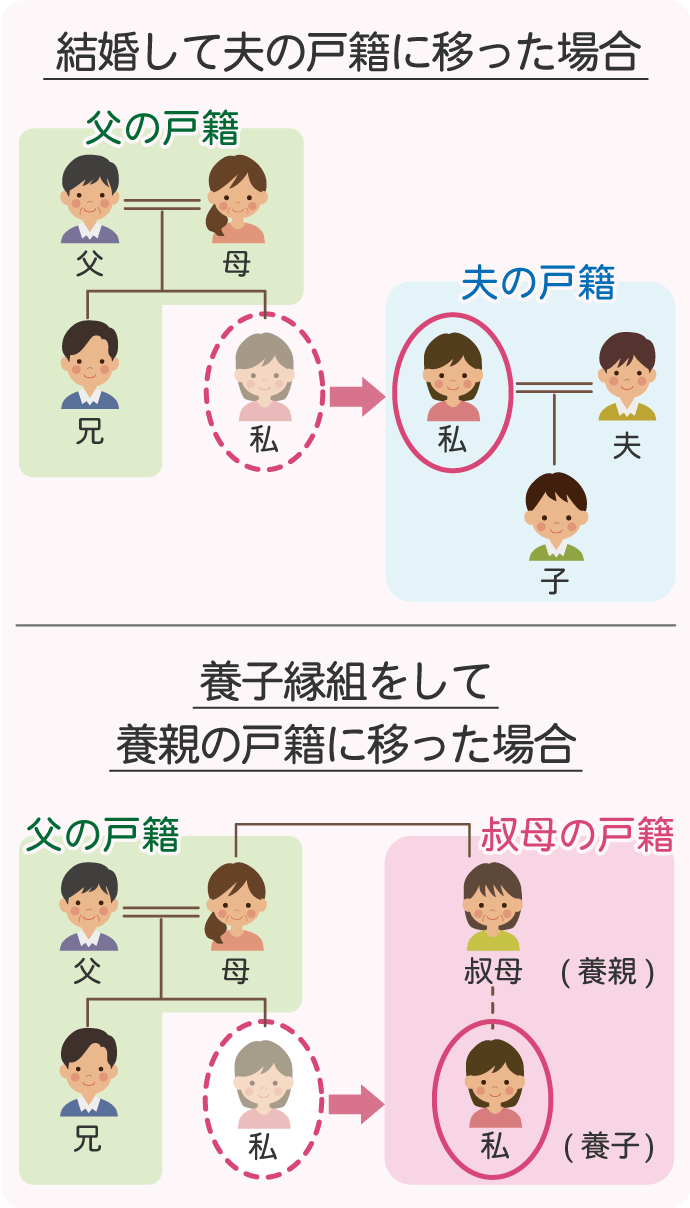

必ずしも、親子がずっと同じ戸籍に入っているとは限らず、例えば、子どもが

- 結婚して夫の戸籍に移った場合

- 養子縁組をして養親の戸籍に移った場合

などこれに限りませんが、親子関係にありながら、同一戸籍でないことはいくらでもあり得ます。

あなたが父の子であることは、父の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍、またはあなたの戸籍謄本を確認すれば、確認できます。

その証明ができれば、たとえ現時点で別の戸籍に入っていても、あなたは相続人です。

2.〈コラム〉実家を出ていても、父名義の実家は相続できる

少し話はそれますが、「戸籍から抜けていれば相続人ではない?」と迷われるのと同様に、「実家に住んでいなきゃ実家は相続できない?」と思っている方もいます。

答えはノーで、この考え方は誤りです。

例えば、父が死亡し、父名義の実家に兄が住んでいたとしましょう。

あなたは嫁に出て実家から離れています。

結論、その実家に誰が住んでいようと、その土地建物の名義が父のものであれば、それはあくまでも父の財産です。

(※建築費用や土地購入費用を、兄が負担している等の特殊な関係がないものとして)

父の財産は、父の死亡と同時に相続財産となり、相続人であるあなたはそれを受け継ぐ権利を持っています。

誰の名義なのかは、法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を請求すればわかります。

また父名義の不動産であれば、相続人である兄もあなたもその不動産を相続する権利を持っています。

ただ、不動産を「どう相続するか」が重要であり、その方法はいくつかあるため、気になる方は以下の記事をぜひご参照ください。

ここではあくまで、嫁に行って実家を離れていたとしても、相続人であればその実家を相続する権利がある、という事実だけお伝えしておきます。

3.まとめ

あなたが相続人であるかどうかは親族関係で決まるものであり、亡くなった人と同一戸籍である必要はありません。

戸籍を収集することで相続人であるかどうかを確認していきますが、亡くなった人の戸籍をたどることで必ず親子かどうかなどの関係がわかります。

また実家の相続についても、相続する人はその実家に住んでいる必要はなく、実家の名義人の相続人であれば、実家を相続する権利があります。

ぜひこの記事をお役立てください。