- 未成年者でも相続放棄はできるが、手続きには代理人が必要

- 通常は未成年者の親権者が代理人となるが、状況によっては「特別代理人」を立てる必要がある場合もある

未成年者でも相続放棄をすることができます。

ただし手続き上、未成年者単独では相続放棄することはできず、親権者(父母等)などの「法定代理人」が未成年者に代わり相続放棄の手続きをすることになります。

ここで注意したいのは、「代理人となる親権者である父母」も

- 相続人であったり

- 子と同様に自身も相続放棄をする意思があったり

する場合です。

状況によっては、父母では相続放棄の代理をすることができず、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があるためです。

この記事では、未成年者が相続放棄するときの代理人について、ケース別に解説していきます。

目次【本ページの内容】

1.【考え方】代理人になるのは親権者?特別代理人?

そもそも、法定代理人である親権者は、未成年者の代わりに手続きができてしまいます。

それはつまり「自己の利益のために子に相続放棄をさせよう」ということができてしまうことを意味します。

このような「利益相反※」がないように、つまり未成年者の代わりに親権者が勝手に相続放棄をしてしまわないように、「特別な」「代理人」を選任する必要があります。

(※利益相反は、法律行為自体や外形的な状況からみて判断されます。)

そのため、相続人に未成年者がいて相続放棄をさせたい場合、通常は親権者が法定代理人となりますが、その親権者が、

- (未成年者と同じく)相続人かどうか

- (未成年者と同様に)相続放棄するかどうか

によって「親権者が代理人になるか」「特別代理人を立てるか」変わることになります。

次章では、未成年者の相続放棄について「だれが代理人になるのか」、3つのケースで解説していきます。

2.未成年者が相続放棄する場合の〈3つのケース〉

未成年者の相続放棄について次の3つのケースで解説します。

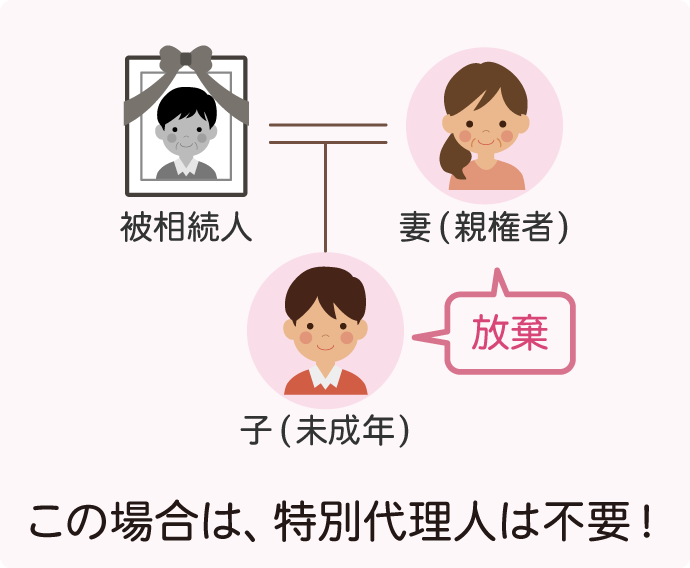

2-1.【相続人】未成年者と親権者【放棄する人】未成年者と親権者

まず、「未成年者と親権者ともに相続人で、両者とも相続放棄をするケース」について解説します。

| 相続人 | 未成年者 その親権者 |

| 相続放棄する人 | 未成年者 その親権者 |

上図のような場合、相続人は妻(配偶者)とその子(第1順位)となります。

この場合、親権者が法定代理人として、未成年者の相続放棄の手続きができます。

なぜなら、親権者自身が相続放棄をするため、子の相続放棄について「自己の利益のために子の相続権を侵害する」ということは起こり得ないためです。

ちなみに相続放棄の手続きについては、

- 二者まとめて相続放棄の手続きも可

- 親権者の相続放棄後、未成年者の相続放棄の手続きも可

です。

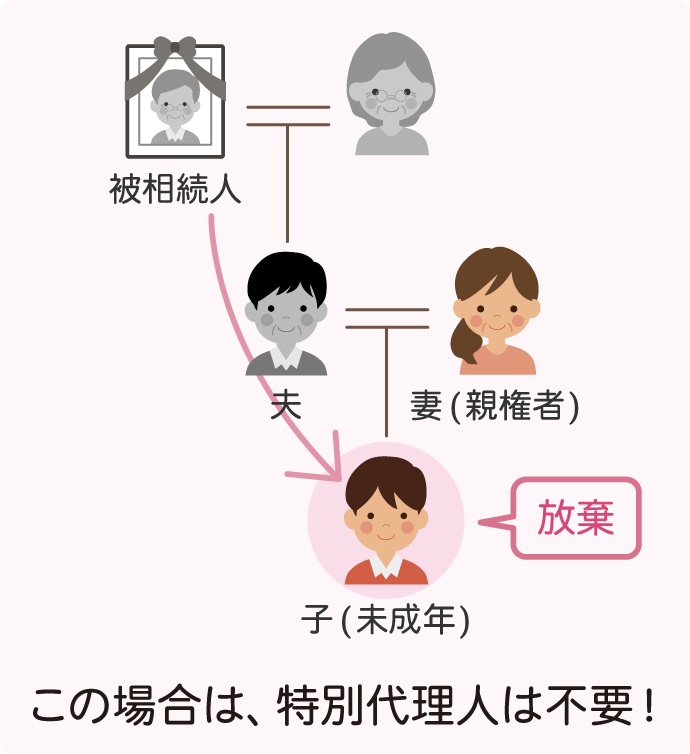

2-2.【相続人】未成年者のみ【放棄する人】未成年者のみ

次に、「未成年者だけが相続人で、親権者は相続人ではない」ケースを見ていきましょう。

| 相続人 | 未成年者 |

| 相続放棄する人 | 未成年者 |

上図のような場合、亡くなった義父の相続人として、(父が先に他界しているために)子が相続人となります。

この場合、配偶者は相続人ではありません。

そのため利益相反とはなり得ず、親権者が法定代理人として相続放棄の手続きをするため、特別代理人は不要です。

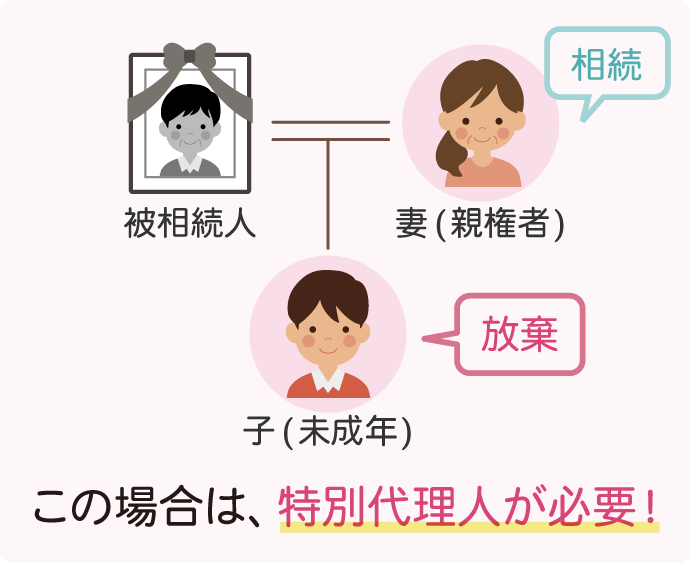

2-3.【相続人】未成年者と親権者【放棄する人】未成年者のみ

最後は、未成年者とその親権者ともに相続人で、未成年者だけ相続放棄をするケースです。

| 相続人 | 未成年者 その親権者 |

| 相続放棄する人 | 未成年者 |

2-1章と同様「未成年者と親権者」が相続人ですが、相続放棄をするのは未成年者だけの場合です。

この場合は、親権者が未成年者の代理人になることはできません。

(相続財産が借金等のマイナスばかりであっても、です。)

理由はどうであれ、子には相続放棄させて、その分自身(親権者)が遺産を受け継ぐというのは「利益相反」になります。

(子の相続放棄により相続人が減り、母の利益が増えるため)

それでも「子だけ相続放棄させたい!」という場合は、家庭裁判所に請求し「特別代理人」を選任する必要があります。

そして、選任された特別代理人が、未成年者の相続放棄の手続きをすることになります。

3.まとめ

未成年者の相続人が相続放棄をしたいとき、その親権者あるいは特別代理人が、未成年者に代わって相続放棄の手続きをすることになります。

未成年者に相続放棄をさせたい!とお考えの場合は、親権者である父母等が

- 相続人であるかどうか

- (未成年者と同様)相続放棄をするかどうか

によるため、注意が必要です。

そもそも相続放棄をするには、「自分に相続があると知ってから3か月以内」という期限があります。

手続き先は家庭裁判所であるため、早めの準備が大切です。

ぜひこの記事をお役立てください。