- 自身が亡くなったときに、財産を「渡したい人に渡す」方法には

→遺言書

→死因贈与契約

の2種類があるが、この両方が存在し矛盾が生じるときは、作成日が新しい方が優先される

- 死因贈与契約にはメリットとデメリットがある

亡くなったときに、自身の財産を渡したい人に渡す方法として、

- 遺言書の作成

- 死因贈与契約

の2つがあります。

これらは、自身の財産を

(だれに?)特定の人に

(いつ?) 亡くなった後に

という点が共通しています。

しかし時にその両方が存在し、内容に矛盾が生じることがあります。

この記事では、遺言書と死因贈与で内容に矛盾が生じた場合の判断について、また死因贈与契約とはどういうものなのかについて、詳しく解説していきます。

1.遺言と死因贈与で矛盾?そんなときは「日付の新しい方」が優先

結論からお伝えすると、遺言と死因贈与契約の両方が存在し、内容に矛盾がある場合は、日付が新しい方が優先されます。

状況の例としては、例えば「死因贈与契約を交わした財産について、後になって他の人にその財産をあげたくなって遺言書を作った」といった場合です。

そもそも死因贈与とは「契約」であるため、契約を結ぶにも契約をやめるにも、契約した者同士が納得(合意)している必要があります。

一方遺言とは、自分ひとりの意思を書き記すため、財産を受け取る側の意思や合意を必要としません。

つまり、先に死因贈与契約を交わしたものの、(その契約内容に反して)違う人に渡したくなった場合、遺言書を作成して死因贈与契約を撤回できるとされています。

したがって、死因贈与契約と遺言が共にある場合は、作成された日付を見てどちらが優先されるかを判断することになります。

※そもそも遺言書が法的効力を持つには、外的要件を満たす必要があります。

2.死因贈与契約のメリットとデメリット

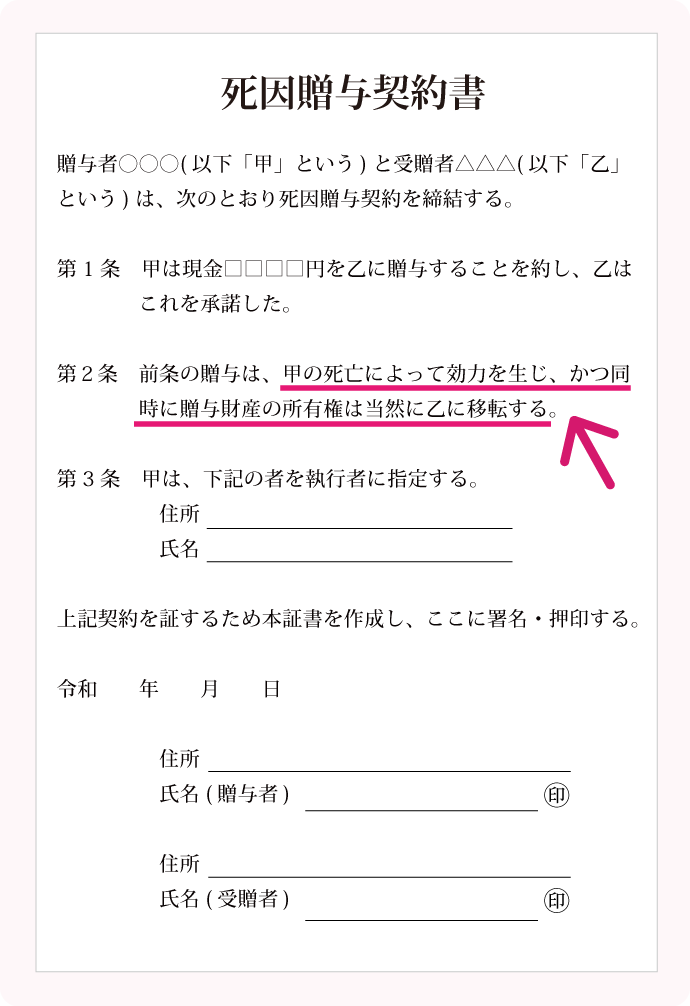

繰り返しになりますが、死因贈与契約とは、自身が亡くなったときに「だれに、なに(財産)を贈与する」 のか、生前のうちに交わした契約のことです。

つまり、

- 財産をあげる人(贈与者)が自身の財産をあげる意思表示をし、

- 財産をもらう人(受贈者)がもらう意思表示をして

双方の合意の上で成立します。

そして効力が発生するのは贈与者の死亡が条件となります。

1章でお伝えしたように、契約を解除するためにも双方の合意が必要であるため、デメリットが多いような印象を持たれがちですが、もちろん死因贈与契約にもメリットがあります。

ここでは、死因贈与契約のメリットとデメリットについて、詳しくご紹介します。

2-1.死因贈与契約の2つのメリット

死因贈与契約の主なメリットは、下記の2つです。

どちらも受贈者(もらう側)のメリットになります。

①不動産を渡したい場合、仮登記が可能

死因贈与契約の最大のメリットは、不動産の「仮登記」ができることです。

不動産は登記をすることで権利が移転します。

(例:Aさんの不動産がBさんの名義になる)

そして仮登記とは、今すぐに正式な登記をすることができないようなときに、仮で登記をすることです。

死因贈与契約は、贈与者が亡くなって初めて効力が発生するため、実際に登記をするのは贈与者の死亡日以後になります。

ですが、死因贈与契約では仮登記が可能で、契約時から死亡日までの間に、その不動産が他の人に贈与や売却をされてしまう可能性を防ぐことができます。

②遺言書に比べて、要式が簡単

遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言があり、法的に効力を持つためにはそれぞれ要式が定められています。

つまり要件を間違えると、遺言としての効力がなくなることがあります。

しかし、死因贈与は契約であるため、贈与者と受贈者が合意すれば口約束でも成立します。

(ただし後になって「言った/言っていない」の争いになることも多いため、必ず書面(死因贈与契約書)を作成するようにしましょう。)

2-2.死因贈与契約の3つのデメリット

死因贈与契約のデメリットとしては、主に下記の3つがあります。

①契約であるため相手の合意が必要になる

死因贈与は契約であるため、贈与者と受贈者の双方が契約内容に合意することが成立の条件になります。

②負担付死因贈与の場合は撤回できないときがある

負担付死因贈与契約とは、「○○する代わりに不動産をあげる」のように、死因贈与契約に負担(義務など)を付けることです。

負担付死因贈与契約では、受贈者が一部でも負担を達成すると、契約の撤回はできなくなります。

③登録免許税が高くなる

登録免許税とは、不動産などを登記するときに係る税金のことです。

相続による不動産の登録免許税は、その不動産の評価額の1,000分の4です。

(例:土地の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円)

ですが、死因贈与による不動産登記の登録免許税は1,000分の20となっており、少し割高になります。

(例:土地の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は20万円)

このようなメリットとデメリットを踏まえて、遺言にするか、死因贈与契約にするか、よく考えて選択しましょう。

3.まとめ

死因贈与契約と遺言書で内容が矛盾している場合、「作成された日付が新しい方」が優先されます。

だからといって、遺言書や死因贈与契約書を何通も作成してしまうと、トラブルになりやすいため、事前によく考えて、死因贈与契約書や遺言書などを作成することをお勧めします。

死因贈与か遺言かで迷われた際は、司法書士や行政書士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

当センターでも無料相談を受け付けているので、困った際はお気軽にご相談ください。