- 遺言書には3つの種類があること

(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言) - 絶対に遺言書を作るべき8つのケース

- お勧めの遺言方法は「公正証書遺言」ということ

遺言とは、遺された家族や大切な人へのメッセージです。

そしてそれは、ご自身が築き上げた財産について、家族や大切な人たちへ引き継ぐための意志表示となります。

しかし、その意思表示(遺言内容)に法的な効力を持たせるには、法律上の要件があります。

要件を満たせば、

- 特定の人に全ての財産を渡すことができたり

- 相続人以外の人にも財産を渡すことができたり

と、ご自身の財産を誰が引き継ぐのか、またその配分などを自由に決めることができます。

※ただし、いくら自由に財産の配分を決めることができるといっても、相続人には遺留分を請求する権利があります。

これは遺言よりも優先されるため、その権利を行使された場合は「遺言通り」に財産が行き渡らない可能性があります。

遺留分について詳しく知りたい場合は下記記事をご覧ください。

この記事では、

- 遺言書にはどういった種類があり、それぞれどういうものなのか

- どういった状況の人が遺言を”絶対に”作った方が良いのか

について解説します。

この記事を読めば、遺言書の全体像が見えてきます。

ぜひ最後までお読みください。

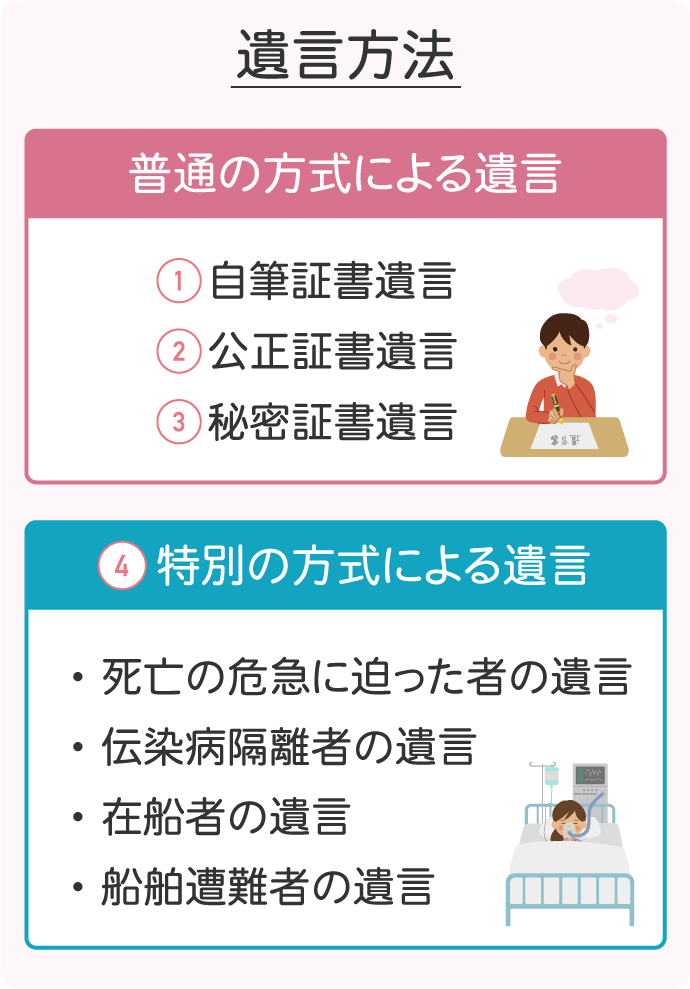

1.遺言方式の種類|普通の方式と特別の方式

まず遺言は、

- 普通の方式による遺言

- 特別の方式による遺言

の2つに分類されます。

もちろん一般的な方式は「普通の方式による遺言」で、その方式には

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

の3種類があります。

一方「特別の方式による遺言」とは、危機的状況などでひっ迫した状況下や特殊な状況下で作成する遺言のことです。

ここではイラスト内の4つの遺言①~④について、解説していきます。

1-1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、文字通り全文を自筆で記載する遺言のことです。

紙とペンさえれば思い立った時にすぐ作成できる手軽さがありますが、要件(正式な遺言書として効力を有するため)としては

- 氏名が正確に書いてあること

- 作成した年月日が明確に書いてあること

- 捺印があること

が必須です。

そのため、書き損じや書き漏れなどがあり、いざ相続が開始した時点で法的に無効であることに気付くケースもありますので、手軽である反面、そういったリスクがあることも理解しておきましょう。

また自筆の場合は相続が発生した後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

検認手続きについて詳しくは下記記事をご覧ください。

自筆証書遺言については、下記記事で詳しく解説しています。

これから遺言書を手書きで作ろうと思っている人は、ぜひご覧ください。

1-2.公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことです。

自筆証書遺言と違って自分で書く必要がなく、また公証人が関与するため法的に無効になることはほとんどありません。

家庭裁判所での検認手続きも不要であるため、相続開始後にすぐ(その遺言の記載通りに)銀行の解約や不動産の名義変更の手続きを始めることができます。

公正証書遺言については、下記記事で詳しく解説しています。

これから遺言書を公正証書で作ろうと思っている人、公正証書って何?という人は、ぜひご覧ください。

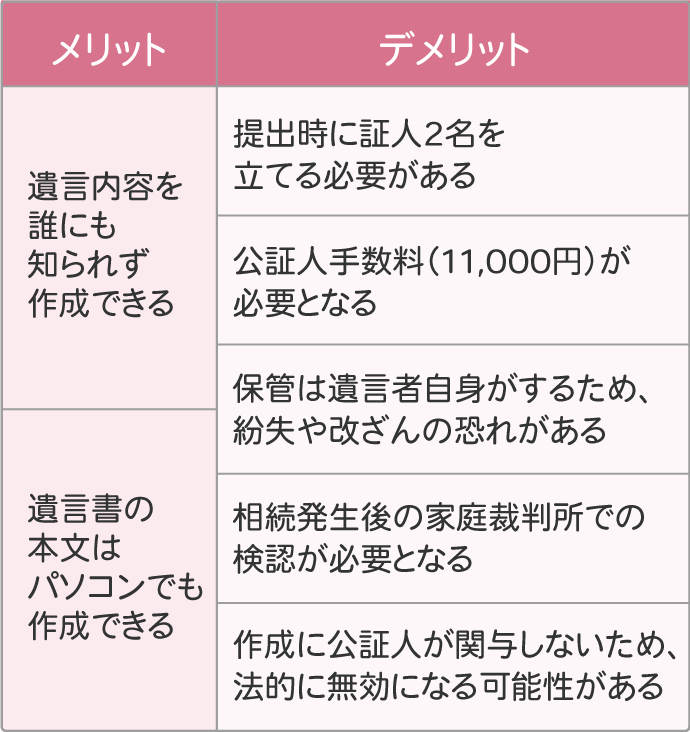

1-3.秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言書の中身を誰にも知られることなく作成できる遺言書です。

自筆証書遺言との大きな違いは、全文を自筆で書く必要はないということです。

署名だけが自筆であれば、本文はパソコン等で作成できます。

公正証書遺言との大きな違いは、作成に公証人が関与しないことです。

作成した遺言書を封筒に入れ、公証役場に持って行って本人確認等の手続きをします。

(※内容を誰にも見らないようにするため、封筒に入れて封をするのは必須です)

秘密証書遺言の作成手順は次のとおりです。

- 遺言の内容を記載した書面を作成、署名してハンコを押印する

- その書面を封筒に入れ、遺言書に押印したハンコと同じハンコで封印をする

- 公証役場にて、公証人と証人2名に遺言を提出、遺言者本人が作成したことを申し出る

秘密証書遺言のメリット、デメリットをまとめると下図のとおりです。

このように比較してもデメリットの方が多いため、実務上はこの方式を選択されるケースは少ないです。

1-4.特別の方式による遺言とは

これまでご紹介した「普通の方式による遺言」とは違い、「特別の方式による遺言」とは、特殊な状況にある場合に作成することが許されている遺言のことです。

具体的に、「特別な状況」に該当する4種類についてご紹介します。

①死亡の危急に迫った者の遺言

病気やその他の事由で、死亡の危機が迫っているときに作成できる遺言です。

証人3人の立会いが必要で、口頭で遺言されたものを、証人のひとりが筆記することで作成します。

この場合、遺言をした日から20日以内に、家庭裁判所に確認してもらう手続きも必要になります。

②伝染病隔離者の遺言

伝染病等のために、交通を断たれた場所にいるときに作成できる遺言です。

警察官1人と証人1人が立会うことで作成することができます。

③在船者の遺言

船舶という隔離された場所にいるときに作成できる遺言です。

船長または事務員1人、及び証人2人以上が立会うことで作成できます。

④船舶遭難者の遺言

船が遭難して死亡の危機が迫っているときに作成する遺言です。

証人2人の立会いが必要で、口頭で遺言されたものを証人のひとりが筆記、これに署名捺印をして作成します。

また家庭裁判所に確認してもらう手続きも必要になります。

なお、これら「特別の方式の遺言」は、その後遺言者が普通方式で遺言できるようになったときから6か月間生存していたとき、遺言の効力は無効となります。

またいずれの遺言方法であっても、相続発生時には家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。

2.該当する人は必ず!遺言書を作成すべき8つのケース

当センターでも、遺言書の作成についてたくさんのご相談をお受けします。

「私は遺言書を書いた方がいいんでしょうか」「どういう人が遺言書を作るべきなのでしょうか」とよく聞かれますが、本音としましては、(遺される人のことを想うのであれば)全ての人が作成することをお勧めしています。

なぜなら、財産について特に意向がなくても、遺言書があるだけで相続人同士のトラブルを回避できたり、スムーズな相続手続きを促すことができたりすることが多いからです。

(実際にそういった状況を何回も目の当たりにしてきています)

「自分が死んだら後のことなんてどうでもいい」という人にとっては不要かもしれませんが、特に遺言書を作った方がいいケース、絶対に遺言書を作るべきケースについてここでは詳しく解説していきます。

もし下記のケースに該当する場合は、すぐにでも遺言書を作成しましょう。

(法的に無効になることがほとんどない公正証書遺言(1-2章)がお勧めです。)

【絶対に遺言書を作成すべき8つのケース】

- 子のいない夫婦の場合

- 相続人に未成年の子がいる場合

- 相続人が多数いる場合や、相続人に行方不明者がいる場合

- 相続人同士の仲が悪く、協力して手続きするとは思えない場合

- 前妻や前夫との間に子がいる場合

- 自分の財産を特定の人に渡したい場合(内縁関係など)

- 相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合

- 自分で会社を経営している場合

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持つ人のことです。

遺言執行者を指定していれば相続人に代わって手続きを進めていくことができるため、特定の相続人を指定してもいいですし、信頼できる知人、司法書士や行政書士などの専門家を指定することもできます。(相続人以外でも問題ありません)

相続では多くの場合、遺産分割協議をする必要があります。

そこで遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことで、遺される家族は(遺産分割協議をせずに)スムーズに相続手続きを進めることができるようになるでしょう。

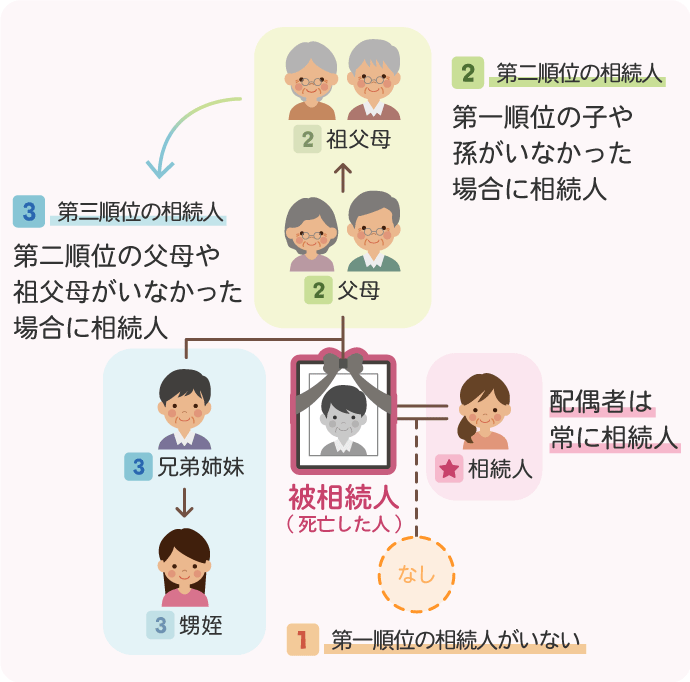

2-1.子のいない夫婦の場合

あなたに子がいない場合、相続人はまず配偶者です。

(※子がいるいないに関わらず、配偶者は常に相続人です)

ですが、相続人は配偶者だけではありません。

第一順位である子がいないため、存命であれば第二順位のあなたの両親や祖父母(直系尊属)が相続人になります。

もし第二順位も既に他界していれば、第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。

相続順位についてわかりやすくまとめたイラストが下図です。

例えば

- 配偶者に全財産を渡したい

- 両親が健在だが、高齢で相続手続きが大変そう

- 自分の兄弟姉妹と配偶者はあまり付き合いがなかったので、遺産相続の話や相続手続きを一緒にするのはおそらく無理だ

といった場合は、絶対に遺言書を作成しておきましょう。

【子のいない夫婦の場合】に遺言書がオススメな理由

- 配偶者にすべての財産を相続させることができる(もろん配偶者以外の人にも分けることは可能)

- 遺言執行者を指定しておけば、遺された配偶者に代わって全て手続きをしてくれる

(※遺産相続手続きの範囲に限られるので、それ以外の手続きについては死後事務委任契約などの検討が必要) - 第三順位の兄弟姉妹には遺留分(最低限の遺産をもらえる権利)がないので、遺留分請求されることなく想い通りに財産を渡すことができる

2‐2.相続人に未成年の子がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

(遺産分割協議とは、相続財産について「だれが/なにを/どのくらい」相続するのかを話し合って決めることです。)

なぜなら、未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意が必要になるからです。

そのため、通常は未成年者の代わりに、両親などの親権者が代理人となって遺産分割協議をします。

ですが、親権者も未成年者と同じく相続人だった場合、その親権者は未成年者の代理人になることはできず、未成年者の代わりとなる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

(自分も相続人であり、且つ、子どもの親権者として代理人になれば、片方が増えれば片方が減るというシーソーのような関係になってしまい、一方の相続分を意図的に減らすことができてしまうため)

また、離婚等によって、たとえ親権者が相続人でなかったとしても、一人が何人もの代理を務めることになると、結果的に上記と同じく利益相反の関係になってしまうため、未成年者が複数人いる場合も必然的に特別代理人の選任が必要になります。

この特別代理人の選任申立ては家庭裁判所で行う手続きですので、慣れない方にとってはかなり煩雑で大変な手続きです。

未成年者の相続手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

【相続人に未成年の子がいる場合】に遺言書がオススメな理由

- 遺言書の中でどのように財産を分けるかを決めておくことで、遺産分割協議が不要になる→特別代理人の選任が不要になる!

- 遺言執行者を指定することで、相続手続きの際も未成年者の実印等が不要になる!(※手続きによっては求めらるケースもある)

2-3.相続人が多数いる場合や、相続人に行方不明者がいる場合

遺産相続手続きは相続人全員の協力(実印の押印や印鑑証明書の提出)が必須です。

つまり、相続人が1人でも協力してくれないと、相続手続きが全く進まないことになります。

相続手続きが進まないよくあるケースとして、

- 兄弟姉妹や甥姪までが相続人になり、相続人の数がすごく多い場合

- 相続人が高齢で身体的になかなか動けない場合

- 相続人の中に疎遠で連絡先を知らない人(または所在のわからない行方不明者)がいる場合

などは相続人「全員」の協力が得られず、手続きが止まってしまうことが実際よくあります。

【相続人が多数いる場合や行方不明者がいる場合】に遺言書がオススメな理由

- 遺言執行者を指定することで、相続手続きの際に相続人「全員」の協力を必要とせず手続きを進めることができる

- 疎遠であったり付き合いのなかった人へ相続させず、自分の希望の人にだけ財産を渡すことができる

2-4.相続人同士の仲が悪く、協力して手続きするとは思えない場合

相続関係に関わらず、

- 兄弟の仲が悪くて数年間連絡を取っていなかったり

- 親子でケンカして子どもが家を飛び出して何年も経っていたり

仮に連絡先や居所を知っていてもまともに会話ができないようなケースも十分にありえます。

ですが、相続手続きにおいては、どんな理由であれ、相続人全員の協力が必要です。

特に仲が悪いわけではなくても、「実家の不動産が欲しい」「一番面倒見ていたのだから預金を多めにほしい」などの相続人同士の主張が始まると、なかなか相続手続きが進まないケースもよくあります。

そういったことが想定される場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

【相続人同士の仲が悪い場合】に遺言書がオススメな理由

- 遺言書の中で「誰が」「何を」相続するかを明確にしておけば、相続人はそれぞれの個人的な主張をすることができず、遺言書の通りに相続させることができる(遺留分には配慮が必要)

- 遺言執行者を指定することで、相続人全員が押印したり印鑑証明書を提出することなく手続きができる

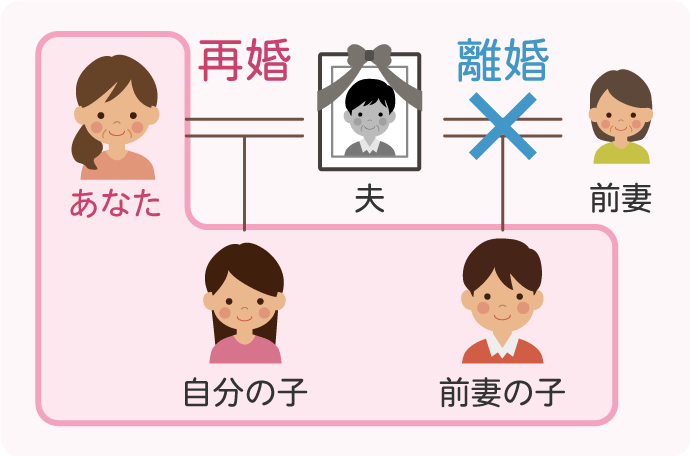

2-5.前妻や前夫との間に子がいる場合

離婚すると、元配偶者である前妻や前夫の相続権はなくなります。

民法上、相続権が発生するのは戸籍上の「配偶者」であり、離婚した時点で配偶者ではなくなるためです。

しかし、前妻または前夫との間に子がいた場合、その子は親の離婚に関わらず相続人になります。

(ピンクで囲った3人が相続人です)

この場合、あなたから見て前妻の子は赤の他人、つまり会ったこともなく連絡先も知らないということはよくあるケースで、この子を含めて全員で遺産分割協議をするのは難しいことが多いです。

(たとえ法定相続分通りで分割する場合でも、前妻の子の署名捺印等の協力は必須です。)

後妻の目線で、前妻の子と一緒に相続手続きをするときの流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

【前婚時に子がいる場合】に遺言書がオススメの理由

- 前婚時の子に相続させないことができる(※ただし、子には遺留分を請求する権利があるため、請求された場合は絶対に民法で定められた割合分を渡すことになります)

- 遺言執行者を指定することで、前婚時の子に連絡を取らずに相続手続きを進めることができる

2-6.自分の財産を特定の人に渡したい場合(内縁関係など)

- 内縁の妻(夫)

- 結婚相手の連れ子(自分の子ではない)

- 息子の嫁

など、戸籍上相続人でない人に財産を渡したい場合には、遺言書を作成しないと渡すことができません。(法律上の相続権がないため)

特に、多様化した現代では籍を入れないパートナー(いわゆる内縁)関係の人も多く、様々な理由で「結婚」を選択しない人がいます。

そういった場合には、遺言書を作成することでパートナーに財産を渡すことが可能になります。

内縁関係の相続権、結婚相手の連れ子の相続権については下記の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

【内縁関係や結婚相手の連れ子に財産を渡したい場合】に遺言書がオススメの理由

2-7.相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合

「家族に迷惑をかけたくない」と思う理由は様々ですが、遺言書があることで

- 遺産分割(財産の分配)の意思表示

に加えて

- 死亡後の相続手続きが複雑にならないための配慮

になることもメリットのひとつです。

特に後者に関しては、相続人同士の仲が良く円満であっても、例えば

- 身体の不自由な相続人がいる

- 海外に住んでいる相続人がいる

といった場合は、直接会って遺産分割協議をすることや、各種相続手続きを一緒にすることのハードルが高くなります。

あるいは、そもそも相続手続きで家族(相続人)の手を煩わせたくないとお考えなら、遺言書を作成することでスムーズな相続手続きのアシストができることが多いです。

【相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合】に遺言書がオススメの理由

- 遺言執行者を指定しておけば、遺された家族に代わって全て手続きをしてくれる

(※遺産相続手続きの範囲に限られるので、それ以外の手続きについては死後事務委任契約などの検討が必要)

2-8.自分で会社を経営している場合

例えばあなたが会社を経営していて、その株式を100%持っているとします。

あなたが亡くなると、その会社の株式も相続財産となり、遺言書がない限り遺産分割協議によって誰がその株式を取得するかを決めることになります。

仮に「会社を継いでほしい長男に全ての株式を相続させたい」と考えている場合は、遺産分割協議をしなくてもそれが実現できるように、必ず遺言書を作成しましょう。

【自分で会社を経営している場合】に遺言書がオススメの理由

- 自分が決めた特定の人に株式を相続させることができる(想い通りに会社の経営権を引き継がせることができるので、会社の存続に繋がりやすい)

3.コラム|遺言に添えられる付言事項(メッセージ)

付言事項とは、遺言書の本旨(法律的な効力を発生させる箇所)ではない部分に記載する文言で、「なぜこの遺言を作ったのか」という気持ちを伝えたり、家族への感謝を綴ったり、通常の手紙のように自分の言葉で自由に記載することができます。

端的に言い換えるなら、遺言に添えるメッセージのようなものです。

例えば、あなたが遺言書で3人の子に対して「子Aに私の全財産を相続させる」と書くとします。

そこに付言事項として、「子Aには生前私の看病や身の回りの世話をしてもらったので、このような遺言書を作りました。それぞれ想いはあると思いますが、遺言の内容に不満を言うことなく、3人で仲良くやっていってください。」というようなメッセージを添えることで、子B・Cもその内容を理解してくれるかもしれません。

このような付言事項があることで、受け取る相続人も遺言内容を知った時の印象が大きく違うものです。

遺言作成時に、ぜひお役立てください。

4.まとめ

遺言書を作成する際、多くの人が自筆証書遺言か公正証書遺言を選ばれると思います。

(秘密証書遺言を選ぶ方はほとんどいません)

相続開始後、実際にその遺言書をお預かりして相続手続きを代行してきた当センターとしては、

- 遺言方式は絶対に公正証書遺言がお勧め

- 遺言書は財産が多いか少ないかに関わらず、全ての人が作成しておいた方がいい

というのが本音です。

公正証書遺言であれば、

- 要件の不備を極力回避できる(法的に無効になることがめったにない)

- 相続人が家庭裁判所で検認手続きをする必要がない(すぐ相続手続きを進められる)

など、自筆証書遺言に比べて圧倒的にメリットが多いです。

「公正証書遺言を作りたくても、ちょっとハードルが高いな…」と感じられる場合は、遺言書作成のサポートをしている専門家(※特に、その遺言書を使って実際に相続手続きをしているところ)に相談されることをお勧めします。

(当センターであれば、事前準備から公証人との打ち合わせも含め、公正証書遺言作成の全てをサポートいたします!)

遺言書というと、

- 縁起が悪い

- もうすぐ死ぬみたいで嫌だ

- 自分の家族は仲がいいから必要がない

とおっしゃる人もいますが、正直なところ、人はいつ亡くなるかわからないですし、実際に相続手続きを終えたときに「遺言書を作ってもらっていて本当に良かった」と相続人の人から言われることが本当に多いです。

ちなみに、自筆証書の保管件数は、年間約17,000件です。

(法務省「自筆証書遺言書保管制度」利用状況より)

公正証書遺言の作成件数は、年間約10万件です。

その他、自宅で保管してある自筆証書遺言もありますが、年間130万人以上が亡くなっている昨今の現状を考えると、まだまだ遺言書を作るという行為が身近なものになっていない状況が浮かび上がります。

相続は人の死に伴い”全ての人に”必ず発生する手続きです。

この記事をきっかけに、ご自身の、あるいはご家族の遺言書作成のきっかけになりましたら幸いです。

遺言書のゴールは「作ること」ではなく、想いを実現することです。

遺言書についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。