国民年金加入者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば遺族が受け取れる補償に「遺族基礎年金」がある

- 受け取れる「亡くなった人の要件」と「遺族の要件」

- 受給金額

- もらえなくなるケース

国民年金に加入している人(もしくは加入していた人)が亡くなった場合、その家族が受け取れる遺族補償として「遺族基礎年金」があります。

この記事では、遺族基礎年金に関する

について、詳しく解説していきます。

※厚生年金の場合は「遺族厚生年金」をご参照ください。

目次【本ページの内容】

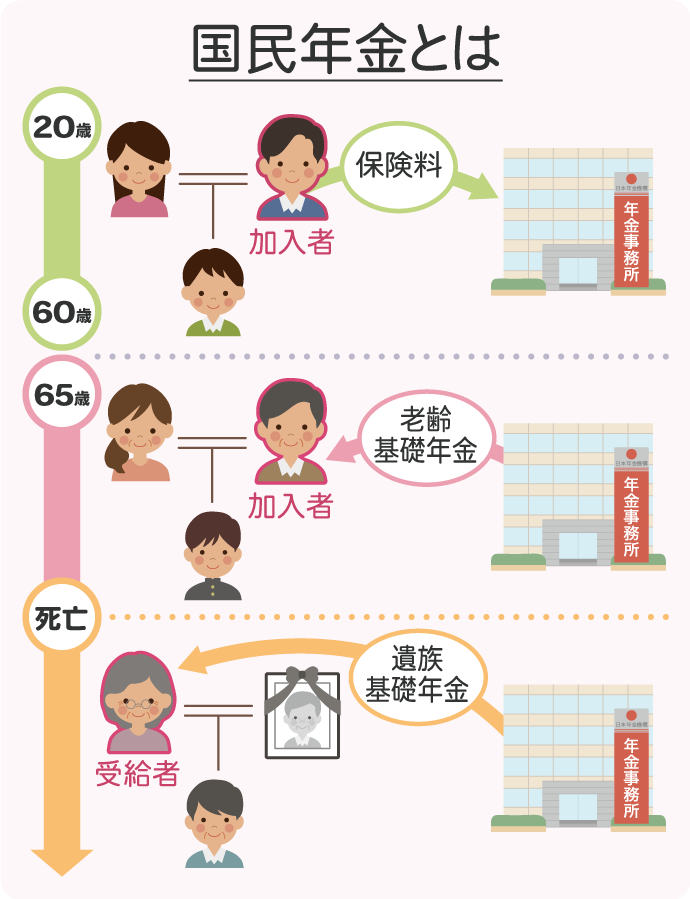

1.〈おさらい〉国民年金とは

国民年金とは

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人が加入するもので、主に自営業者、農業や漁業に従事している人が加入する年金です。

国民年金の保険料は、加入者自身で納めます。

そもそも前提として、国民年金は20歳以上の人が全員加入しなければならないものです。

会社員で厚生年金加入者であっても、国民年金に加入しています。

(保険料は会社等の事業者が半額を負担しています。)

また、60歳になるまで支払っているのが国民年金保険料。

そして、65歳からもらえるのが老齢基礎年金。

国民年金加入者が亡くなったときに、遺族補償としてもらえるのが遺族基礎年金です。

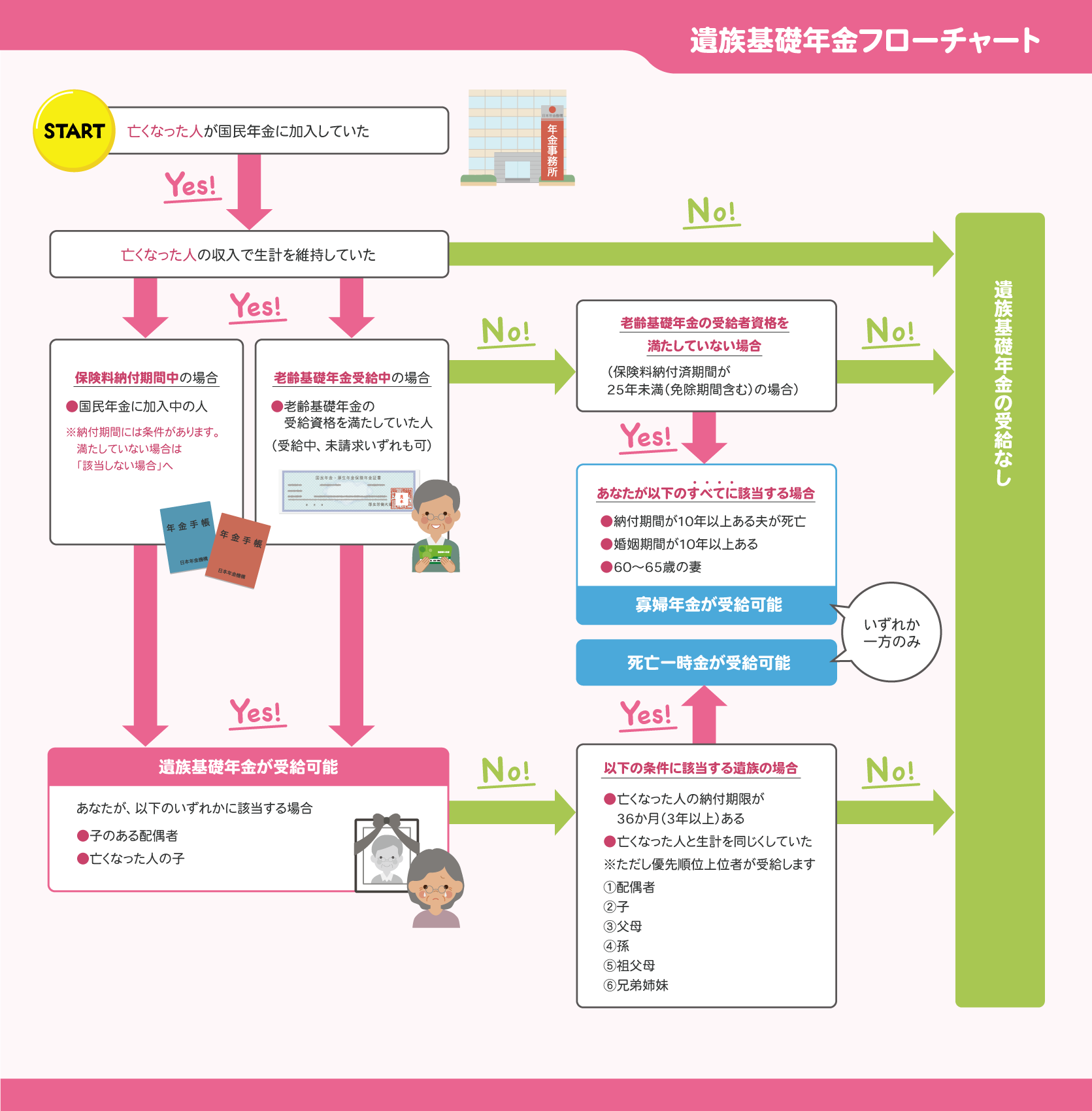

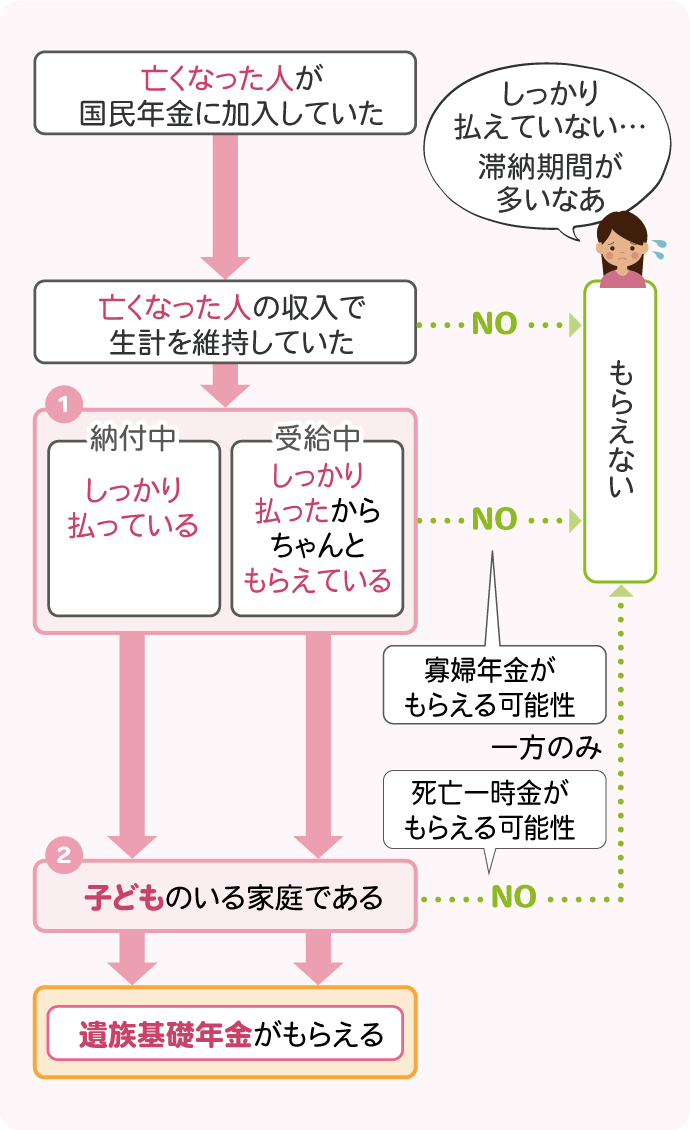

2.フローチャートで解説|国民年金加入者が亡くなった場合の遺族補償

国民年金加入者(または受給者)が亡くなった場合の遺族補償を解説していきます。

(厚生年金加入者の場合は、先に遺族厚生年金の受給対象か確認しましょう。)

大きく分けて2つ、

- 亡くなった人の要件

- 遺族補償を受け取れる遺族の要件

がそれぞれ定められています。

大前提としては、簡潔に伝えると以下のようになります。

【受け取れる遺族】

- 亡くなった人が国民年金加入者で、

- その人によって生計を維持していた人

【受け取れる遺族補償】

- 遺族基礎年金 または

- 寡婦年金、死亡一時金のいずれか一方

まずは簡易版のフローチャートをご覧ください。

このイラストをもとに、遺族基礎年金を受け取れる

- 亡くなった人の要件

- 遺族の要件

そして、上記に該当しない場合に受け取れる可能性がある

- 寡婦年金の受給要件

- 死亡一時金の受給要件

について順番に解説していきます。

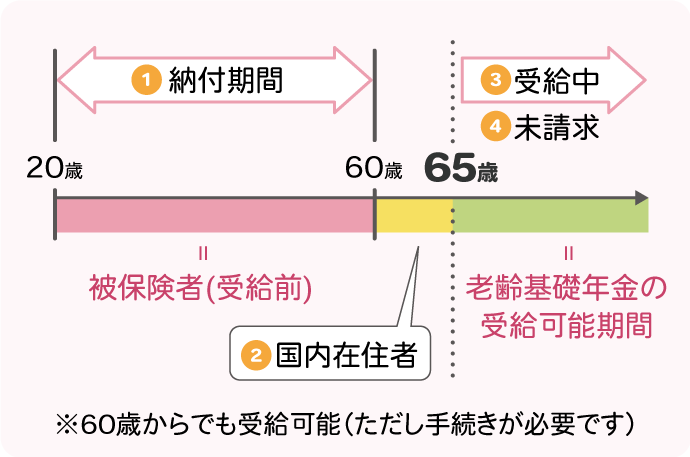

2-1.亡くなった人(国民年金加入者)の要件

まず、亡くなった人が

- 国民年金保険料を納付中だった(免除期間含む)

- 老齢基礎年金を受給中だった(未請求含む)

ことが大前提です。

詳細な条件を明記すると、下記のようになります。

①20~60歳の国民年金加入中だった人が死亡した場合

(※ただし、一定の納付済期間が必要)

②60~65歳の人で、国民年金納付済(請求待機者)の人が死亡した場合

(※ただし、一定の納付済期間が必要かつ国内在住者)

③65歳以上の人で、国民年金の保険料を25年間納付した人

(④免除期間含む)

この①~④のいずれかに該当する場合、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。

では次に、受け取る遺族の要件を見ていきましょう。

2-2.遺族基礎年金を受け取れる遺族の要件

遺族基礎年金は、2-1章の①~④に該当する人を亡くした遺族全員が受け取れるわけではありません。

遺族の家族構成によって定められています。

受け取れる遺族の大前提は、

- 子のある配偶者または子

です。

したがって、子のない配偶者は受け取ることはできません。

※〈子〉の定義

- 亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること

(高校卒業までのメージ)

- 20歳未満で障害等級が1級または2級の障害状態にあること

※いずれも婚姻をしている場合は、ここで言う〈子〉には該当しません。

また遺族基礎年金の受給と要件を満たしていなかった場合、

- 寡婦年金

- 死亡一時金

いずれか一方を受給できる可能性があります。

2-3.〈完全版〉遺族基礎年金フローチャート

これまでの説明を踏まえて、ひとつのフローチャートにまとめると以下のようになります。

(タップすると拡大表示できます)

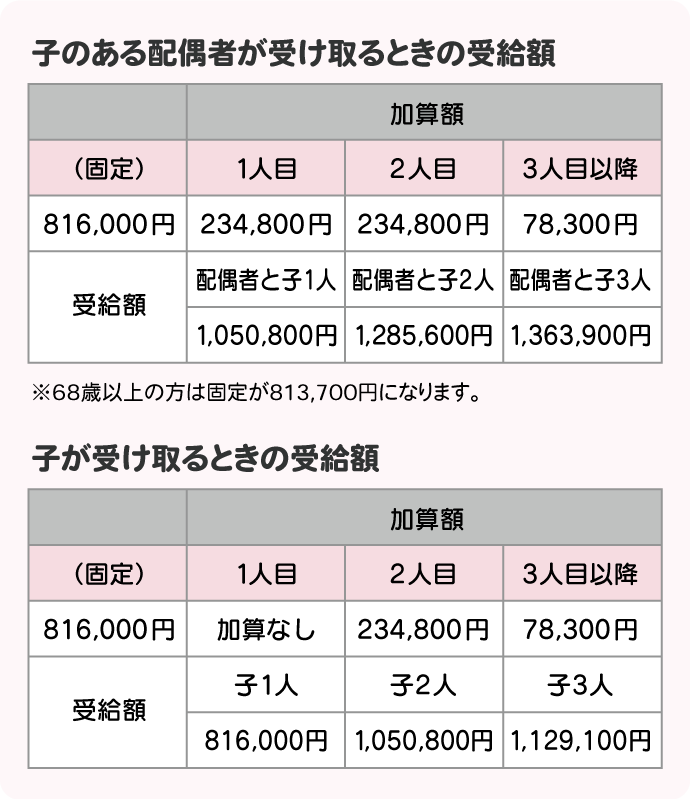

3.遺族基礎年金の受給金額

遺族基礎年金はどのくらいもらえるのか、その概算についてご紹介します。

遺族基礎年金の受給金額は、亡くなった人に

- 養っていた子が何人いたか

がポイントになります。

2-2章でもお伝えしましたが、遺族基礎年金が受給できるのは

- 子のある配偶者または子

のいずれかです。

※金額は令和6年4月以降のものです。詳しくは日本年金機構HPをご参照ください。

4.遺族基礎年金の受給権が消滅するケース

遺族基礎年金の受給資格を満たし、遺族基礎年金が「受給できる!」となったとしても、下記に該当する場合は、その受給権が消滅します。

つまり、下記が優先され、該当する場合は遺族基礎年金をもらうことができません。

①遺族基礎年金をもらう人(受給権者)が死亡した場合

この場合、受給権利が別のだれかに移ることはなく、消滅することになります。

(例|遺族基礎年金をもらっていた妻が亡くなった場合⇒受給権の消滅)

②遺族基礎年金をもらう人(受給権者)が婚姻した場合

遺族基礎年金を受給するより前に婚姻した場合、その人の受給権は消滅することになります。

(例|遺族基礎年金をもらっていた妻が再婚した場合⇒受給権消滅)

③遺族基礎年金をもらう人(受給権者)が養子になった場合

(直系血族など近しい人の養子になった場合は除く)

(例|遺族基礎年金をもらっていた妻が第三者の養子になった場合⇒受給権消滅)

④受給するはずだった人(受給権者)が“子”で、受給する前に18歳の年度末に到達した場合

(障害等級が1級・2級の子の場合は、受給する前に20歳に到達した場合)

死亡日時点では受給する権利があったとしても、請求をせず18歳の年度末を迎えた場合は、受給権が消滅します。

このように、4つのケースがあります。

(詳細は日本人HP|遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたときをご参照ください)

5.まとめ

遺族基礎年金は、

- 国民年金に加入していた人が亡くなった場合に、

- その遺族(子のある配偶者または子)が

もらえる遺族補償です。

遺族基礎年金がもらえる金額は、亡くなった人に

- 養っていた子が何人いたか

によって、変わってきます。

(⇒そもそも子のない配偶者は受け取ることはできません。)

3章でご紹介した概算額をご参照いただき、正確な金額、また実際の受給手続きは年金事務所で確認するようにしましょう。

また、これら年金手続は、社会保険労務士が代行することができます。

当センターにも在籍していますし、年金関連の手続きに限らず、死後発生するあらゆる相続手続きを代行し遺族の皆様のサポートをしています。

お困りの際は、ぜひご相談ください。