厚生年金加入者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば遺族が受け取れる補償に「遺族厚生年金」がある

- 「亡くなった人の要件」と「遺族の要件」

- 受給金額

- もらえなくなるケース

厚生年金に加入している人(もしくは加入していた人)が亡くなった場合、その家族が受け取れる遺族補償として「遺族厚生年金」があります。

(2015年の法改正に伴い、共済年金加入者が亡くなった場合も、手続きとしては「遺族厚生年金」と同様になります。)

この記事では、遺族厚生年金に関する

について、詳しく解説していきます。

目次【本ページの内容】

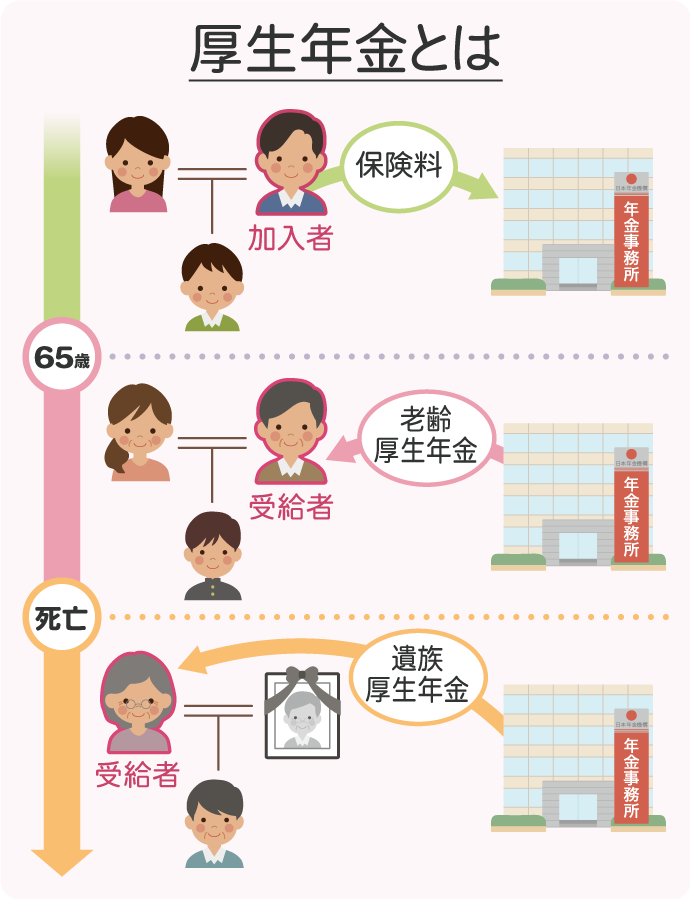

1.〈おさらい〉厚生年金とは

厚生年金とは

会社などに勤務している人が加入する年金です。

事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しますので、実際の納付額は、給与明細等に記載される保険料の2倍の金額になります。

(つまり、保険料の半分を本人が、残り半分を事業主が負担しているということです)

徴収した保険料も含めて、事業主が納付します。

(※国民年金は、日本に在住する20歳以上の人が全員加入するものなので、それに加えて会社員は厚生年金に加入しているということになります。)

雇用期間中に支払っているのが厚生年金保険料。

65歳からもらえるのが老齢厚生年金。

厚生年金加入者が亡くなったときに、遺族補償としてもらえるのが遺族厚生年金です。

1-1.共済年金加入者も手続きは厚生年金と同じ

共済年金とは

国家公務員や地方公務員、私立学校教職員などを加入対象とした年金制度です。

2015年10月に「被用者年金一元化法」が施行され、現在では共済年金は厚生年金に統一されています。

これまでは、例えば民間企業と公務員の両方で働いていた人は、定年退職後に日本年金機構と共済組合の両方に、年金支給の決定申請をする必要がありました。

ですが上記の法改正に伴い、現在はどちらか一方に申請すれば済むようになってきています。

(もらえる年金は厚生年金と共済年金ですが、申請がどちらか一方だけでよいということです)

書類の提出先や相談窓口もワンストップ化が始まっているため、どこに問い合わせをすればいいか分からない場合は、まずは年金事務所に確認してみましょう。

共済年金に加入していた人が亡くなった場合は、共済年金も厚生年金と同じ手続きとなります。

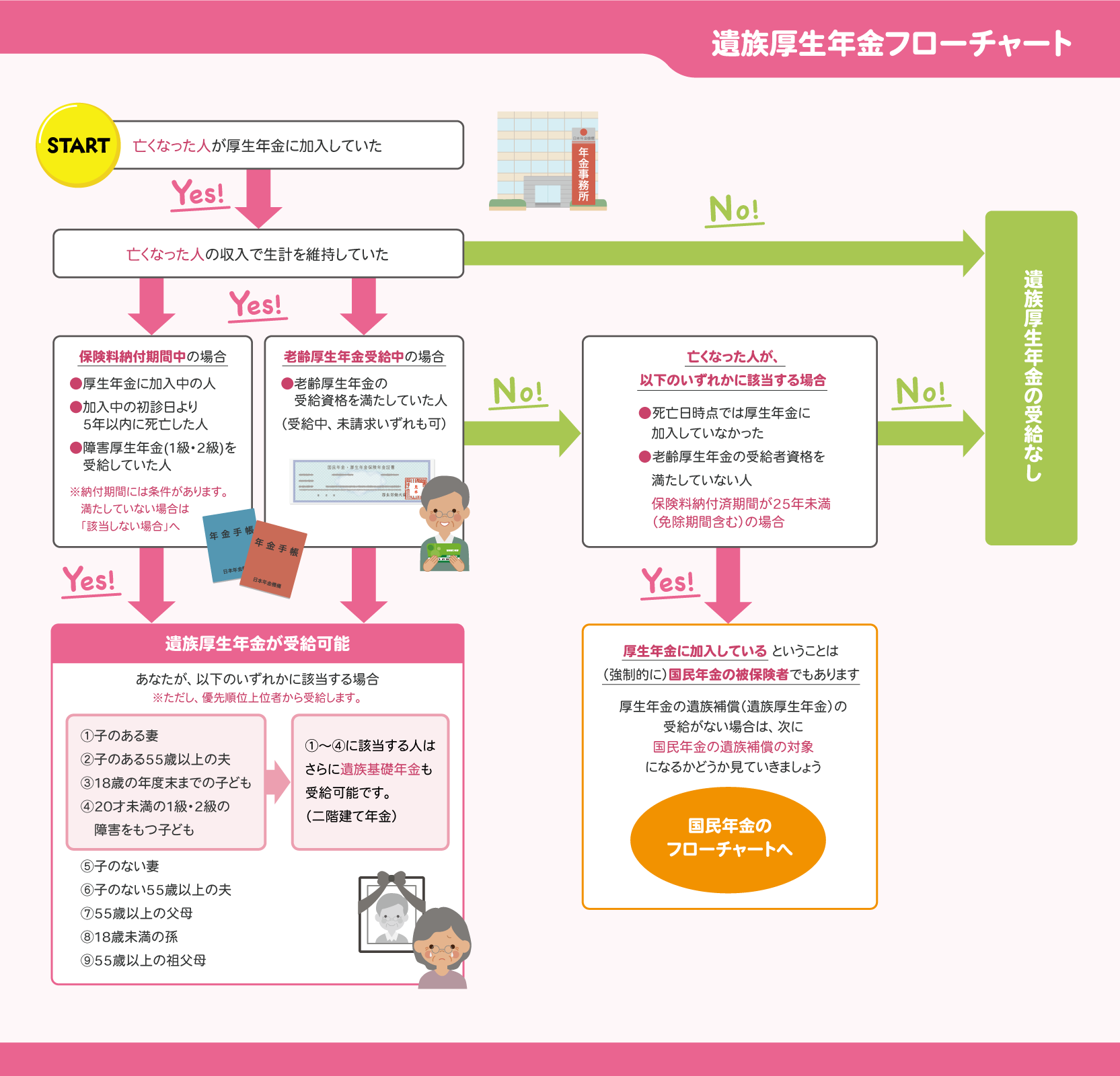

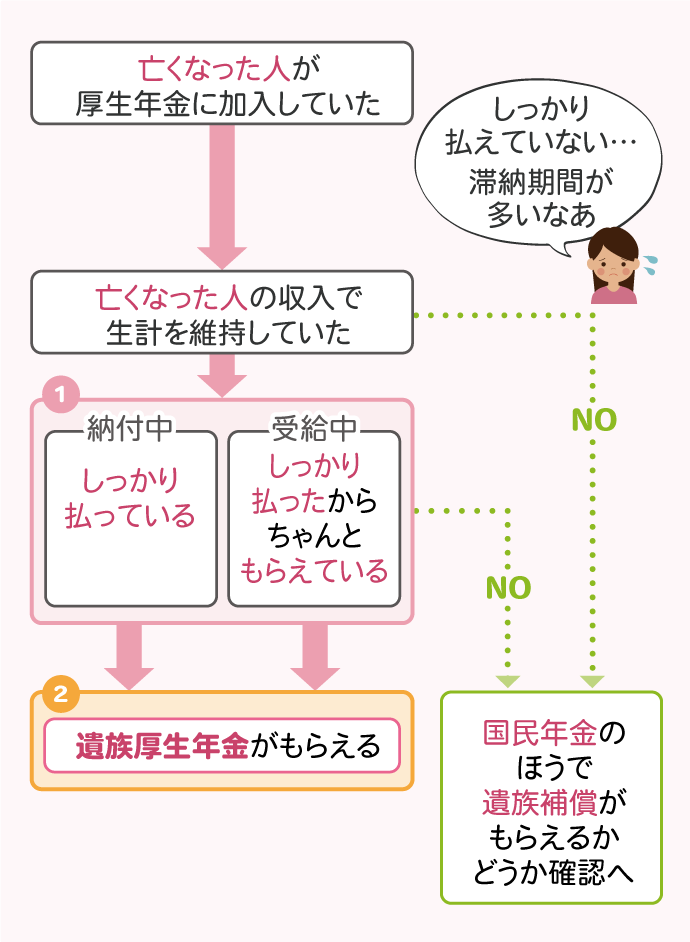

2.フローチャートで解説|厚生年金加入者が亡くなった場合の遺族補償

厚生年金加入者が亡くなった場合の遺族補償を解説していきます。

(※該当しなかった場合は、国民年金の遺族補償を受けられる可能性があるため、あわせて確認してみましょう。)

大きく分けて2つ、

- 亡くなった人の要件

- 遺族補償を受け取れる遺族の要件

について、それぞれ定められています。

大前提として、簡潔に伝えると以下のようになります。

【受け取れる遺族】

- 亡くなった人が厚生年金加入者で、

- その人によって生計を維持していた人

【受け取れる遺族補償】

- 遺族厚生年金

まずは簡易版のフローチャートをご覧ください。

このイラストをもとに、遺族厚生年金を受け取れる

①亡くなった人の要件

②遺族の要件

を簡単に解説します。

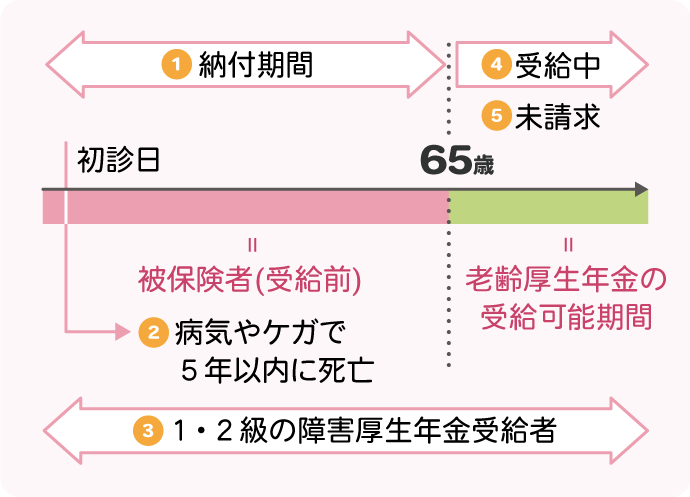

2-1.亡くなった人(厚生年金加入者)の要件

まず、亡くなった人が

- 厚生年金保険料を納付中だった

- 老齢厚生年金を受給中だった(未請求含む)

ことが大前提です。

詳細な条件を明記すると、下記のようになります。

①厚生年金加入中だった人が死亡した場合(※ただし、一定の納付済期間が必要)

②厚生年金加入期間中に起きた病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した場合

③1級・2級の障害厚生年金を受給していた人が死亡した場合

④⑤老齢厚生年金中(または受給資格はあるが未請求)の人が死亡した場合

この①~⑤のいずれかに該当する場合、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

(ちなみに②の場合、初診日から5年以内であれば、その仕事を退職していたとしても問題ありません。)

では次に、受け取る遺族の要件を見ていきましょう。

2‐2.遺族厚生年金を受け取れる遺族の要件

遺族厚生年金は、2-1章の①~⑤に該当する人を亡くした遺族全員が受け取れるわけではありません。

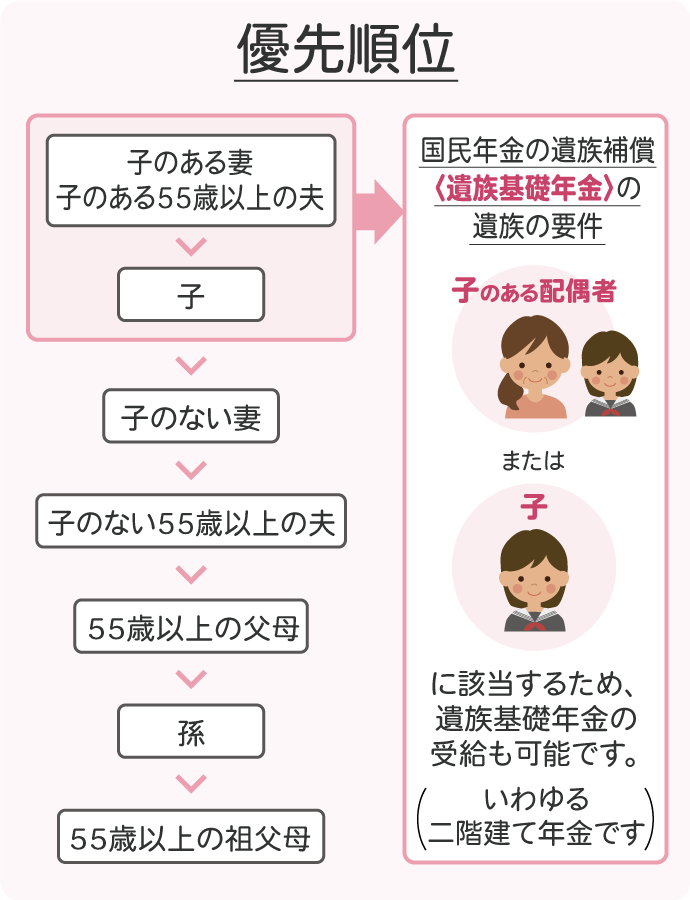

遺族の家族構成によって、受け取れる人の優先順位が定められています。

受け取れる遺族の大前提は、

- 原則年収850万円未満の人であること(※)

です。

優先順位とは下記の通りで、その上位者が遺族厚生年金を受け取ることができます。

※〈子・孫〉の定義

- 死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること(高校卒業までのイメージ)

- 20歳未満で障害等級が1級または2級の障害状態にあること

※いずれも婚姻をしている場合は、ここで言う〈子〉には該当しません。

※夫、父母、祖父母については、死亡当時の年齢が55歳以上であることが条件ですが、受給開始は60歳になってからです。

(例えば、57歳の人だと要件を満たしていますが、60歳になるまで受給できません)

【夫の死亡時に妻が30歳未満の場合】

夫が死亡し、妻が30歳未満で子がいない場合は、夫が死亡してから5年間で遺族厚生年金は打ち切りとなります。

つまり、5年間の有期年金です。

(まだ若いので、夫がいなくても自立していけるだろうという国の考えのようです)

2-3.〈完全版〉遺族厚生年金フローチャート

これまでの説明を踏まえて、ひとつのフローチャートにまとめると以下のようになります。

(タップすると拡大表示できます)

3.遺族厚生年金の受給金額

遺族厚生年金はどのくらいもらえるのか、その概算についてご紹介します。

遺族厚生年金の受給金額は、亡くなった人が

- 厚生年金に加入していた期間

- もらっていた給料の額

がポイントになります。

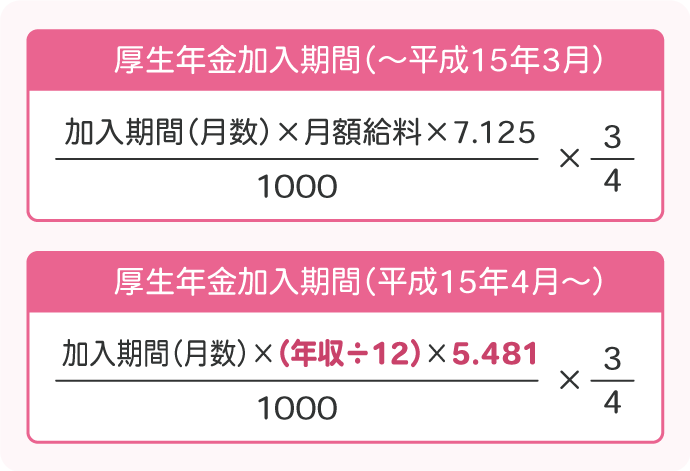

計算式は下記のようになっています。

※法改正があったため、厚生年金の加入期間が平成15年の3月~4月をまたぐ場合は、それぞれの期間で計算し、合算することになります。

※給料額は加入期間の平均で計算されます。

そのため、亡くなる直前に給料が高くても、初任給が低ければ平均で計算されます。

おわかりの通り、受給金額を求める計算式はとても複雑で、厳密な金額を求めるには正確な加入期間や平均給料が必要になります。

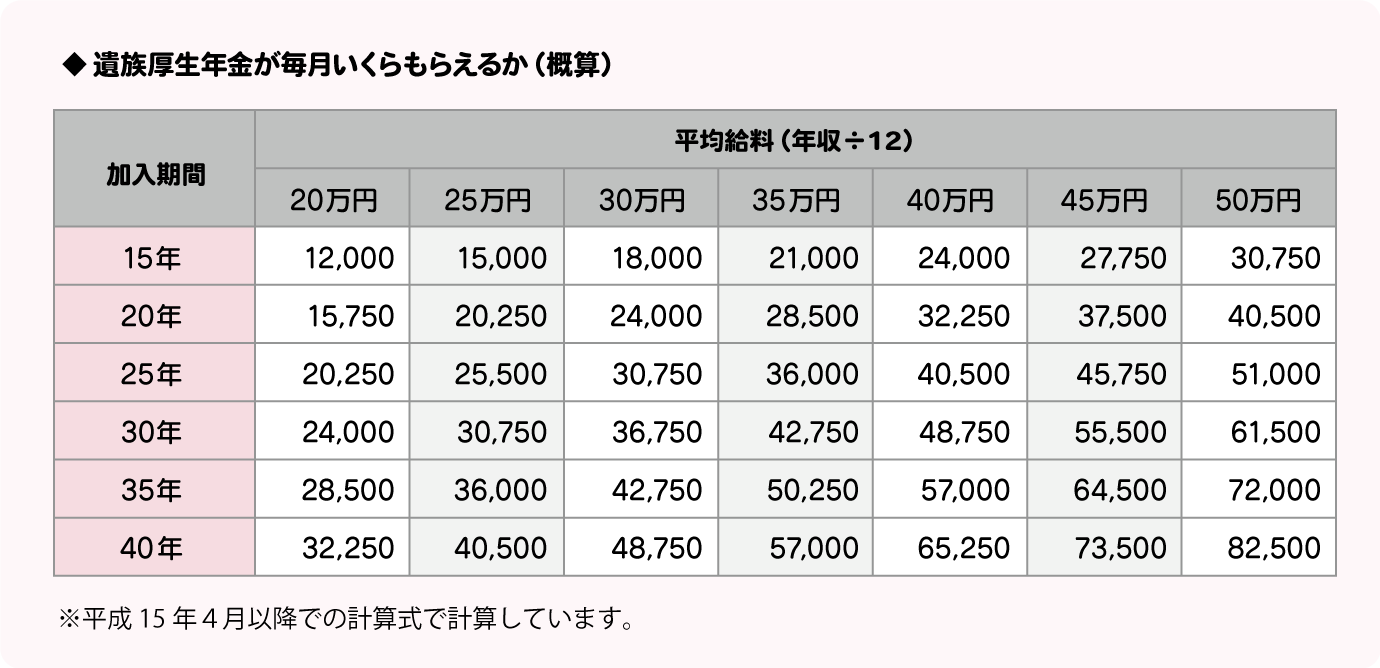

そこで、かなりざっくりではありますが、概算をお伝えすると下記のようになります。

亡くなった人の厚生年金加入期間(たて軸)、加入期間中にもらっていた平均給料額(よこ軸)から割り出せます。

(上図は横にスライドしてご覧ください)

給料が高かった人や厚生年金に加入していた期間が長かった人については、遺族厚生年金の金額は高くなります。

年金加入期間や、今までどのくらい厚生年金保険料を納付したかについては、その人のねんきん定期便で確認することができます。

(その人がもらっていた給料の金額は記載されていませんが、払った保険料でおおよその目安が分かります。)

表の金額は月額で、遺族厚生年金をもらう人(妻など遺族)が亡くなるまで受け取ることができます。

ここでお伝えした受給金額は概算であるため、「だいたいこれくらいもらえるんだな」の参考にしてください。

そして、正確な金額が知りたい方は、必ず年金事務所に問い合わせするようにしましょう。

4.遺族厚生年金の受給権が消滅するケース

遺族厚生年金の受給資格を満たし、遺族厚生年金が「受給できる!」となったとしても、下記に該当する場合は、その受給権が消滅します。

つまり、下記が優先され、該当する場合は遺族厚生年金をもらうことができません。(4つのケースがあります)

①遺族厚生年金をもらう人(受給権者)が死亡した場合

この場合、受給権利が別のだれかに移ることはなく、消滅することになります。

(例:遺族厚生年金をもらっていた妻が亡くなるなど)

②遺族厚生年金をもらう人(受給権者)が婚姻した場合

遺族厚生年金を受給するより前に婚姻した場合、その人の受給権は消滅することになります。

(例:遺族厚生年金をもらっていた妻が再婚したなど)

③遺族厚生年金をもらう人(受給権者)が養子になった場合

(直系血族など近しい人の養子になった場合は除く)

(例:遺族厚生年金をもらっていた妻が第三者の養子になるなど)

④受給するはずだった人(受給権者本人)が“子”で、受給する前に18歳の年度末に到達した場合

(障害等級が1級・2級の子の場合は、受給する前に20歳に到達した場合)

死亡日時点では受給する権利があったとしても、請求をせず18歳の年度末を迎えた場合は、受給権が消滅します。

(詳細は日本年金機構のHPをご参照ください。)

5.まとめ

遺族厚生年金は、

- 厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、

- その遺族が(決められた法定の順位に基づき)

もらえる遺族補償です。

遺族厚生年金がもらえる金額は、亡くなった人が生前

- どのくらいの間厚生年金に加入していたか

- その間平均してどのくらいの給料をもらっていたか

によって、変わってきます。

厳密に計算されるため、あくまで概算は3章の表をご参照いただき、正確な金額、また実際の受給手続きは年金事務所で確認するようにしましょう。

また、これら年金手続は、社会保険労務士が代行することができます。

当センターにも在籍していますし、年金関連の手続きに限らず、死後発生するあらゆる相続手続きを代行し遺族の皆様のサポートをしています。

お困りの際は、ぜひご相談ください。