財産といえば、「預貯金」「不動産」を思い浮かべる方がほとんどだと思います。

もう少し深く考えてみると、「株」や「自動車」も財産であることはイメージできるかと思います。

では、ここで質問です。

それ以外にどういったものが相続財産に含まれると思いますか?

「骨董品」「貴金属」「ゴルフ会員権」など、いろいろな声が聞こえてきそうですね。

今回のご相談の主旨になりますが、相続税の申告は「被相続人の財産すべて」について評価し、それに基づく相続税を申告・納税しなければなりません。

当センターは相続手続き専門ですので、相続税の申告ももちろんお手伝いをしております。

そういった経験を踏まえ、もう少し深いところまでお伝えさせていただきますね。

ただ、全ての項目を漏れなく挙げだすと最後まで読んでいただけないほど長い回答になりますので、今回は

- 預金の中でも「名義預金」

- 株式の中でも「配当期待権」

- その他、「還付金」「生命保険契約に関する権利」など

といったところに焦点を絞って挙げさせていただきたいと思います。

1.名義預金も相続財産の対象!

計上漏れの代表的なものですね。

というのも、「計上しなければならない」という意識がないケースがほとんどです。

いや、むしろ「故人の財産だという感覚がない」という表現の方が正しいかもしれません。

まず、「名義預金」とはどういった預金かといいますと、形式的には配偶者やお子様の名義で預金をしている状態ですが、実質的には被相続人が管理をしていた預金のことをいいます。

この場合には、被相続人が自由に預金を使える状態であるとみなされ、被相続人の相続財産として相続税の対象とされてしまいます。

なお、名義預金とされないためには、

- 被相続人が管理をするのではなく、それぞれの名義人が日頃からしっかり管理を行う

- 贈与の都度きちんと贈与契約書を作っておく

- 贈与税の申告をしておく

などの工夫を行うことにより、名義預金と認定されるリスクが軽減されます。

相続が開始してしまった後では正しく申告する以外に方法はありませんが、まだ存命中であれば出来る対策はたくさんあります。

お心当たりのある方、今すぐご相談ください。

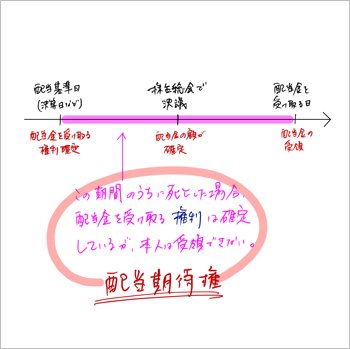

2.配当期待権も相続財産の対象!

こちらもそうですね、「財産という認識がない」ケースの方が圧倒的だと思います。

具体的にどういったものかご説明させていただきますと、上場会社の株主は、一般的に半期に1回、もしくは1年に1回会社から配当金を貰うことができます。

通常、この配当金を貰える権利が確定するのは、配当基準日(決算日など)ですが、配当金の額が確定するのは株主総会で決議された日となり、実際に配当金を受け取るまでにはタイムラグが生じます。

従って、配当基準日の翌日から株主総会で配当金が支払われる日までの間に被相続人が死亡した時は、被相続人に代わって相続人が配当金を受け取ることになるのです。

しかし、この配当金を貰うという権利自体は被相続人が生前に取得していますので、これを配当期待権として被相続人の相続財産に計上します。

3.還付金や生命保険に関する権利も相続財産の対象!

他にも計上漏れとなりやすいものとして、各種の還付金があります。

- 後期高齢者高額療養費

- 後期高齢者医療保険料

- 介護保険料過誤納金 など

「後期高齢者医療保険料」や「介護保険料」などは、基本的に年金から天引きになっていますので、死亡日によっては払い過ぎの状況になり、その払いすぎた分を「還付請求」という形で受け取ることになります。

「高額療養費」についてはこちらから請求して給付を受ける場合もあれば、継続して給付を受けている方は特段の請求をすることなく支払われる市区町村などもあります。

このような還付金は、被保険者である被相続人に対して支払う(還付する)ものであるため、被相続人の財産として相続税の対象となります。

4.相続財産に当てはまらないもの

以下のようなものを相続人が取得している場合には、注意が必要です。

- 未支給年金

- 葬祭費、埋葬料、埋葬費 など

これらのものについては、被相続人が取得するものではなく相続人が受け取るべきものであるということから、相続財産にはなりません。

未支給年金は死亡前1か月または2か月分の年金ですが、残された遺族に対する給付です。

葬祭費、埋葬料、埋葬費などは、葬儀を行ったことに対して市区町村役場から喪主に対して支払われるお金です。

また、被相続人が本人以外の方を被保険者とする生命保険契約の保険料を負担しており、かつ、被相続人にご相続があった日において、まだ被保険者がご存命で、解約返戻金等の取得することができる保険契約があるときは、その相続人等が解約返戻金等に相当する金額を相続したものとして相続税の対象となります。

…この文字では全く想像できないですよね(汗

もう少しわかりやすく記載しますと、

- 契約者:Aさん

- 被保険者:Bさん

- 受取人:Aさん

- 保険料負担者:Aさん

という状況だった場合にAさんが死亡すると、被保険者はBさんですので、保険金の支払いは発生しません。

しかし、契約時点でAさんが全額の保険料を納付していた場合、その後もこの保険契約自体は継続することになります。

(全額を納付していなかった場合も継続して保険料を支払うことで契約を継続することは可能です)

そこで、契約をCさんが引き継いだ場合、そのCさんが保険を解約するとどうなるでしょうか?

Cさんのところに保険契約の解約に伴うお金が支払われることになります。

このお金を「解約返戻金」といい、相続財産に該当するということですね。

(実際に解約する、しないに関わらず、解約すればお金が入ってくるという権利自体が財産になります)

最後に少し難しい話をしましたが、イメージできましたでしょうか?

生命保険の解約返戻金についてはまた別のご相談で詳しく解説したいと思いますので、「保険契約があった場合は財産になるかどうか注意」ということだけ覚えていただければと思います。