- 故人名義の不動産は、遺産分割協議によって相続する人が決まるまでの間、相続人全員の共有財産であること

- 代表相続人が、相続人を代表して固定資産税を納付すること

- 代表相続人=不動産の所有者ではないこと

- 「現所有者」の届出が義務化されたこと

不動産の所有者(名義人)には、固定資産税がかかります。

では不動産の所有者が亡くなると、その後の固定資産税は誰が支払うのでしょうか。

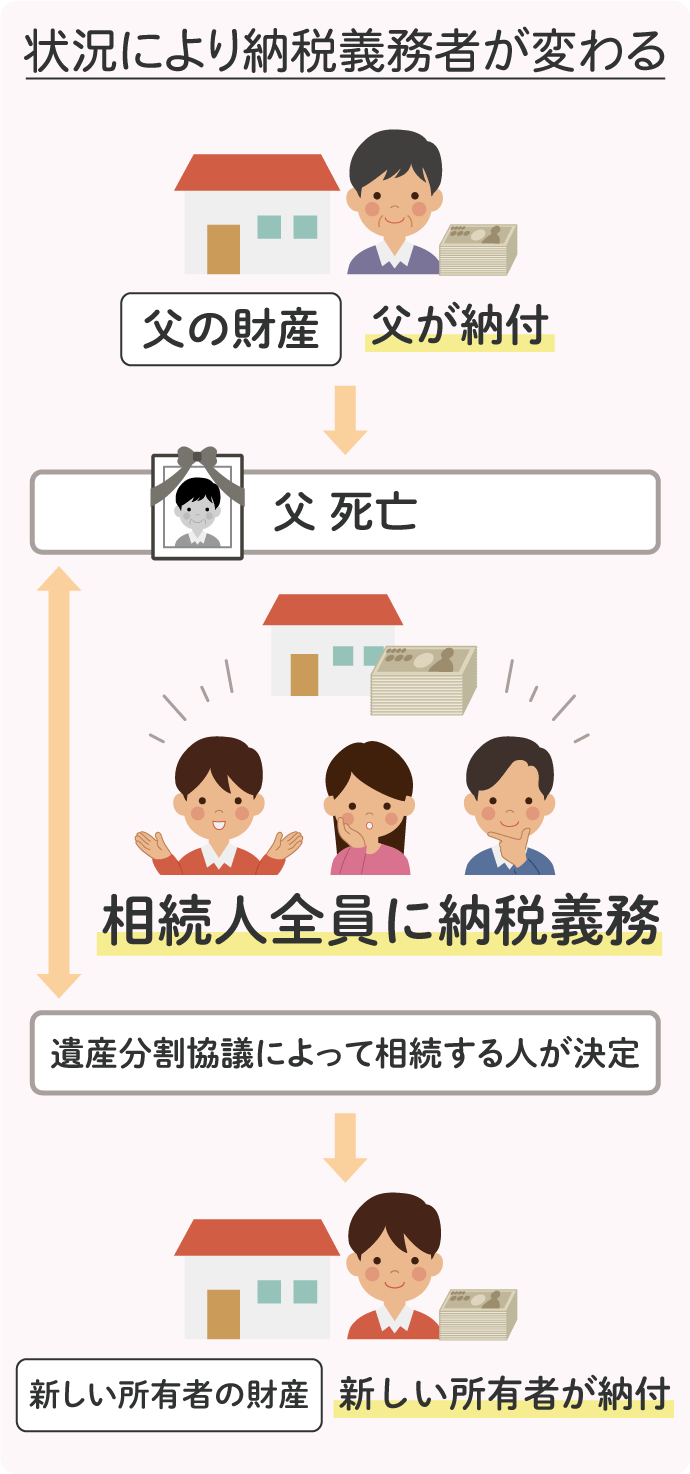

もちろん相続登記(不動産の名義変更)をしてからは、新たな所有者へ納付書が届き、その人が納税します。

ここで問題なのは、所有者が亡くなり、次の所有者へ名義変更が完了するまでの間の固定資産税についてです。

結論から先にお伝えしますと、相続登記が完了するまでの間、その不動産は相続人全員の共有財産となるため、固定資産税についても相続人全員に納税義務が発生します。

この記事では、曖昧になりがちな相続登記が完了するまでの固定資産税について、詳しく解説していきます。

目次【本ページの内容】

1.遺産分割協議が成立するまでの間は「相続人全員」の共有財産

故人名義の不動産を相続する場合、一般的な流れとしては

- 相続人全員で遺産分割協議をし、

- 不動産の所有者を決め、

- 所有者となる人が法務局で名義変更(相続登記)する

ことで、手続きは完了します。

この流れの中で、遺産分割協議によって不動産の所有者が決まるまでの間(2が完了するまでの間)、その不動産は相続人全員の共有財産になります。

では、不動産が相続人全員の共有状態になることで、固定資産税はどうなるのか。

というと、結論、その不動産に対する固定資産税の納付についても相続人全員の義務になります。

ポイントを順番に解説していきます。

1-1.不動産と同じく、固定資産税の納付も「相続人全員」の義務

故人名義の不動産が遺産分割協議によって相続する人が決まるまでの間、その不動産は相続人全員の共有財産になります。

そして、それと同様に、その不動産に対する固定資産税の納付についても相続人全員の義務になります。

そもそも固定資産税とは、土地や家屋などに対してかけられる税金のことで、その納税義務者は毎年1月1日現在の所有者であり、その人がその年度分の全額を納付します。

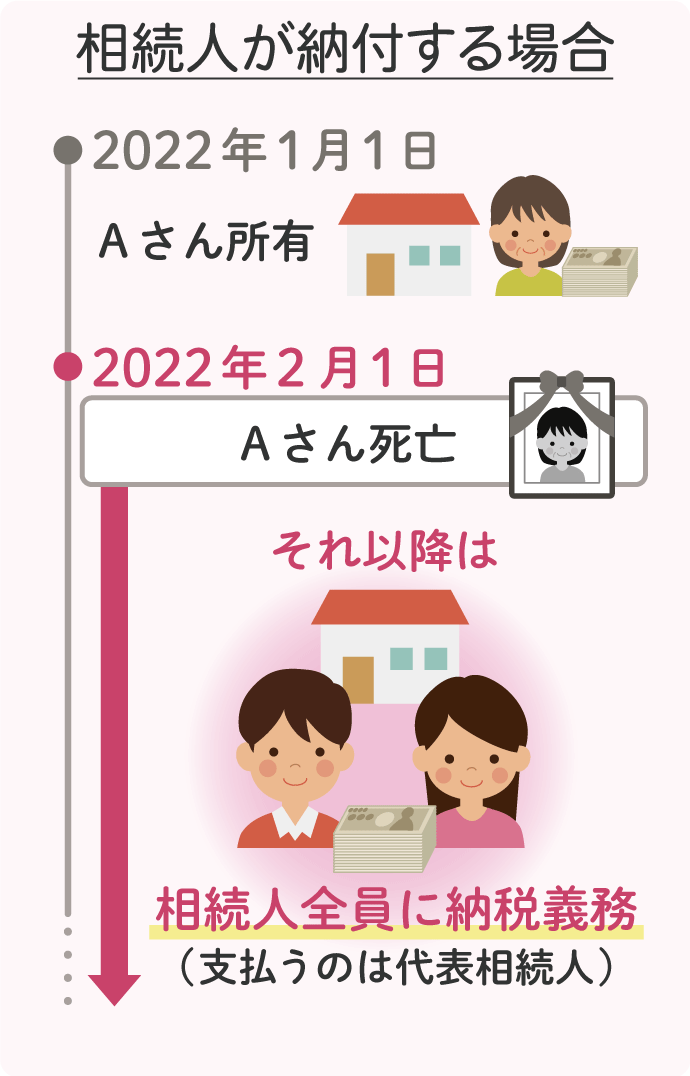

仮に、2022年1月1日の所有者がAさんだとします。

その場合、2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の固定資産税はAさんが納付することになりますが、例えばAさんが2022年2月1日に亡くなってしまうと、当然Aさんはその納付ができないため、納付義務は相続人へ移ることになります。

ただし、固定資産税を法定相続割合に応じて分割し、各相続人に改めて請求するのは役所にとっても大変な作業(相続関係の確認が必要)になるため、相続人の中から1名「代表相続人」を指定し、その人が代表して固定資産税を支払うことが一般的です。

このときに不動産の名義が「代表相続人」に移るのではなく、きちんと法務局で登記をしないと不動産の名義は変わりません。

ただ固定資産税を名義人(亡くなった人)以外が支払うことになるだけです。

【ポイント】

代表相続人の指定は必須ではありません。

遺産分割協議や相続登記がスムーズに進み、すぐ次の所有者に名義変更ができれば、新たな所有者に納税義務が発生することになります。

1‐2.代表相続人が実際に固定資産税を支払う

まず、「代表相続人」の指定方法は次の通りです。

| いつ? | 相続発生後、すみやかに |

| だれが? | 代表相続人になる人が |

| どこに? | その不動産を管轄する役所の固定資産税担当課(資産税課)に |

| どうする? | 「代表相続人届」を提出する(※書類名は役所により異なります) |

(※役所から届出書が送られてくるところもあります)

不動産の所有者が亡くなった場合、速やかに固定資産税の代表相続人の指定手続きをしましょう。

手続きが終わると、次年度以降の納税通知書等は代表相続人に届くことになります。

※今年度分(すでに発行済分)については再発行されませんので、手元にある故人名義の納付書でそのまま納付することになります。

※相続登記が完了していれば、当然その新しい所有者に届きます。

【ポイント】

代表相続人とは、次の所有者が決まるまでの間、固定資産税を支払う便宜上の代表者です。

つまり、

よく勘違いされるポイントのため、くれぐれもご注意ください。

1-3.「代表相続人=不動産の所有者」ではない

「代表相続人」とは、固定資産税を支払う上での便宜上の代表者であって、決してその不動産の所有者ということにはなりません。

「固定資産税を払っているのだから、不動産は私のものですよね?」という相談をお受けすることもありますが、これは間違いです。

固定資産税を支払っても、不動産の所有権を取得することにはなりません。

不動産の所有者は、法務局で相続登記(名義変更)をすることで、「私が所有者です」と対外的に主張することができるようになります。

(「相続登記」は、正確には「相続による所有権移転登記」といいます)

相続登記には、

- 相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書

- その押印が実印であることを証明する印鑑登録証明書

- 署名が相続人「全員」であることを証明する戸籍関係など

これらを一式揃えて申請する必要があります。

1-4.代表して納付した固定資産税は、遺産分割協議によって決定した所有者に請求が可能

繰り返しになりますが、代表相続人とは、故人の不動産にかかる固定資産税について、便宜上相続人の中から代表して納税する人のことです。

そして、もし代表相続人が新たな不動産の所有者にならなかった場合、新たな不動産所有者に対して支払った固定資産税額を請求することができます。

(代わりに払ったお金なので返して、ということです)

具体的にどれだけ請求できるかということ、相続開始時点(死亡時点)から相続人全員の共有財産になっていますので、それ以降に支払った分ということになります。

「突然役所から固定資産税の納付書が届いたんですが…」というご相談は、本当によくあります。

また、とりあえず代表相続人として固定資産税を払っていたのに、実際に不動産を相続した人が、それまでの固定資産税を返してくれなくて困っているというご相談もあります。

不動産の名義人が死亡した後、名義変更をせずにそのままにしておくことは、固定資産税の支払い義務の点からも見てもデメリットしかありません。

まだ名義変更を終えていない不動産がある方は、早急に手続きを進めましょう。

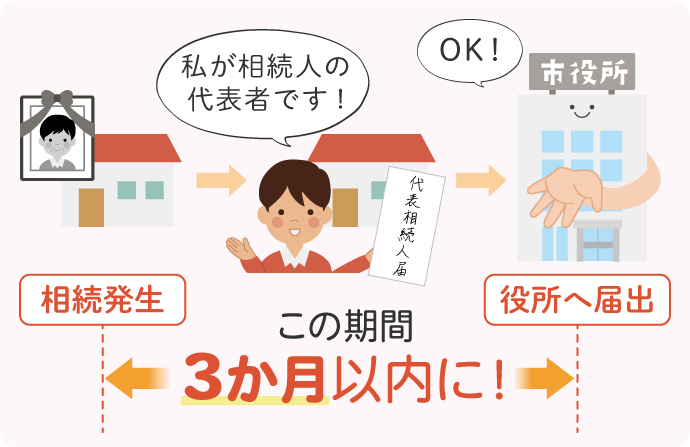

2.【法改正】3か月以内に現所有者の申告が義務化

2020年(令和2年)10月1日に地方税法の改正がありました。

それに伴い、固定資産税が発生する不動産について、所有者が亡くなった場合、3か月以内に現所有者(相続人等)の申告をするよう義務化されました。

(もちろん、3か月といわずすぐに新所有者が決まり、相続登記をすれば現所有者の申告は不要です。)

この義務化によって、不動産の所有者が亡くなったにも関わらず、現所有者(代表相続人等)の申告がなかった場合、正当な理由がない限り罰金が発生します。

【申告期限】

相続人であることを知ってから3か月以内

【罰則】

10万円以下の過料(正当な理由なく申告がなかった場合)

繰り返しになりますが、不動産の所有者が亡くなった場合、「今はだれの所有なのか」について、期限内に届け出る必要があります。

- 相続人が1人、またはすぐ遺産分割協議を終えた場合

→すみやかに相続登記をし、新たな所有者へ名義変更しましょう。

- 遺産分割協議に時間がかかる、すぐに相続登記できない事情がある場合

→3か月以内に代表相続人の届出をしましょう。

→その後所有者が決まった時点で速やかに相続登記をし、新たな所有者へ名義変更をしましょう。

(※2024年4月1日以降、相続登記の期限は3年以内です)

必ず期限内に手続きをするようにしましょう。

3.不動産の名義をそのままにしておくことのリスク

前章でご紹介したように、代表相続人の届出、また相続登記自体にも期限がありますので、いずれも期限内に対応しましょう。

(※相続登記の期限は今後法改正によって定められる予定です)

遺産分割協議によって相続する人が決まるまでは、相続人全員に納付の義務があります。

相続する人が決まるまで放置でもいいや…と考えてしまうと、「延滞金」などのペナルティが発生してしまうこともあります。

また、少し極端かもしれませんが、未納が積み重なった場合は財産の差し押さえをされてしまう可能性もゼロではないということを覚えていおきましょう。

【相続財産に不動産があるかわからない場合】

最寄りの法務局で登記情報を確認しましょう。

登記情報は誰もが確認できる情報ですので、特別な書類を用意することなくすぐに確認することができます。

4.まとめ

相続が発生し、亡くなった人名義の不動産がある場合は、速やかに相続登記をしましょう。

そして、もし、

- 不動産を取得する人がなかなか決まらない

- 諸事情によりなかなか相続登記に行けない

という場合は、少なくとも「代表相続人」を選んで役所に届出ましょう。

この代表相続人は、便宜上固定資産税を支払う人です。

つまり、不動産の所有者ではありません。

代表相続人を指定したからといって、相続手続きは完了していません。

相続人全員で遺産分割協議をして不動産の新しい所有者を決め、その人への名義変更が完了して初めて不動産の相続手続きは完了します。

不動産の相続手続きに関して、所有者不明の不動産が増えてきている現状を鑑み、期限や罰則を伴う法改正が進められています。

不動産の名義変更(相続登記)でお困りの際は、ぜひご相談ください。