相続開始前の遺産分割協議は無効である

(ただし、相続人全員の合意があれば有効になる場合もある)

人が亡くなると相続が開始します。(民法882条)

そして相続人が複数いる場合、亡くなった人(被相続人)の財産について、「誰が、何を、どれくらい取得するか」話し合って決めることを「遺産分割協議」と言います。

この「遺産分割協議」について、相続が開始する前(被相続人が亡くなる前)の協議は有効なのかどうか、この記事で解説します。

1.相続開始前の遺産分割協議は無効である

結論から言うと、相続が始まっていない時点での遺産分割協議は無効です。

なぜなら、

- だれが相続人なのか

- 相続財産には何があるのか

は、相続の開始によってはじめて確定するためです。

言い換えると、相続が開始しないことには、「だれが相続人なのか」「遺産分割の対象となる相続財産はどれなのか、どれぐらいあるのか」が確定していないということです。

相続人と相続財産は、その人が亡くなった時点で確定します。

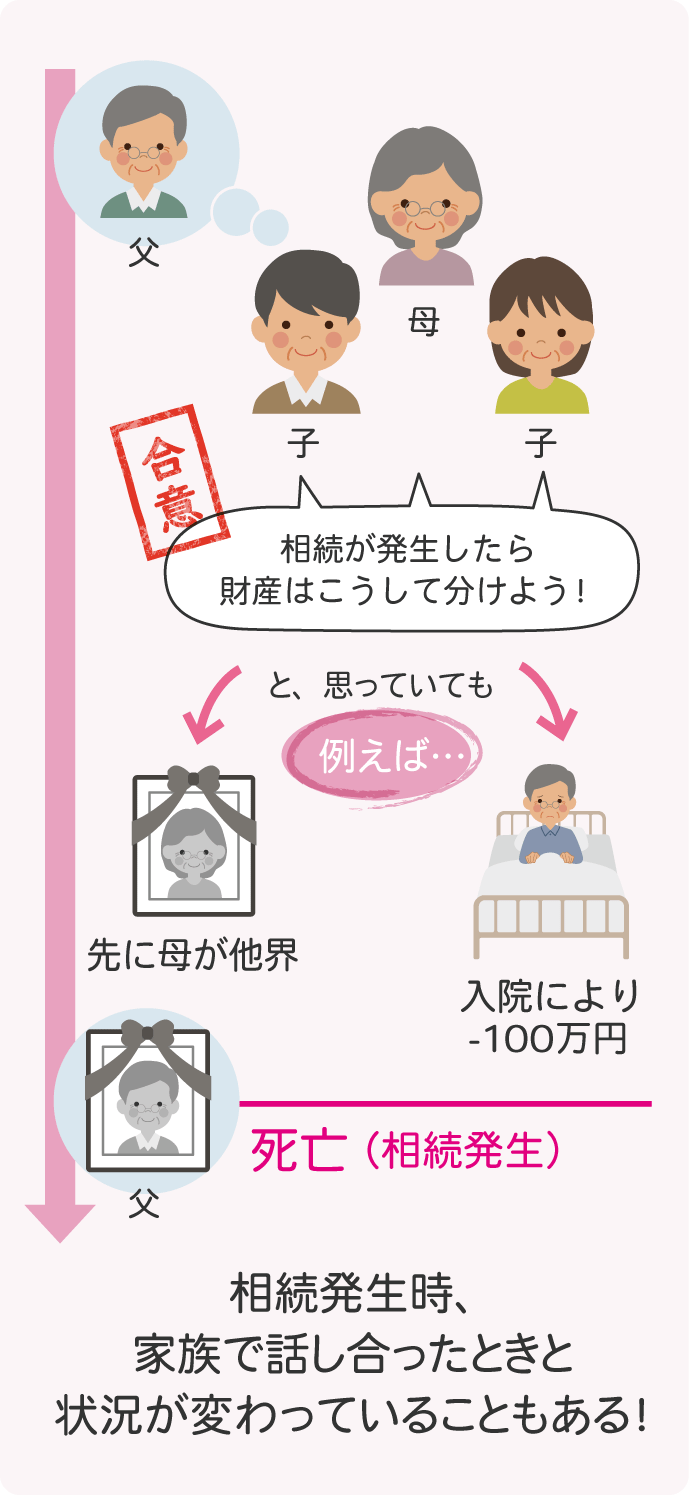

相続が開始するまでに、相続人になるであろう人が先に亡くなる場合もあります。

(例えば、父の容体があまりよくないからといって遺産分割協議をしていても、先に母が亡くなってしまう可能性もあります。)

また、相続財産として200万円の預金があると思っていたものの、入院費等で減っていき、死亡時点では100万円になっている可能性もあります。

相続はいつ開始するかわからないからこそ、相続開始時点での相続人、相続財産を明確にする必要があります。

そしてその上で、「相続をするかしないか」「誰が何をもらうか」を検討するわけです。

よって、“相続開始前”の遺産分割協議は、当事者間で意思表示をしていたとしても「無効」となります。

2.「追認」することで有効となる場合もある

では、相続開始前の遺産分割協議は全く意味がないのか、というと、そういうわけではありません。

相続が開始した後に、相続人全員が追認(後で認めること)することで有効となりえます。

要は、相続開始前の話し合いについて、相続開始後に改めて「これでいいよね」ということをお互い確認することで、ある意味では「相続開始後の遺産分割協議」と同じ状態になります。

相続人全員が納得しているのであれば、問題ありません。

ただし、その際はしっかりと遺産分割協議書を作成しておきましょう。

3.まとめ

相続が開始する前の遺産分割協議は、基本的に無効です。

相続人全員の追認により有効になる可能性もありますが、相続が始まってから相続人全員でしっかりと遺産分割協議をすることをお勧めします。

遺産分割協議についてわからないことがありましたら、お気軽に当センターまでご相談ください。