- 相続税の申告を相続人ごとにすることは可能

→楽そうだからといって安易に「別々の申告」を選択するのではなく、しっかりとリスクを把握したうえで選択されることをお勧めします - 相続税を相続人ごと申告すると、計算にズレが生じ、税務署からの指摘(税務調査等)のリスクがあること

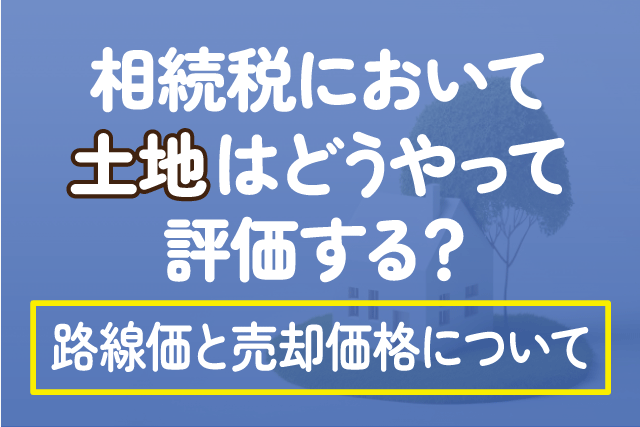

相続税の申告は、相続人全員で申告するのが一般的ですが相続人ごとに別々で申告にすることも可能です。

一見、相続人ごとに別々で申告する方が楽のように感じますが、相続人ごとに別々で相続税の申告をすることはリスクがあります。

楽そうだからといって安易に「別々の申告」を選択するのではなく、しっかりとリスクを把握したうえで選択されることをお勧めします。

相続税の申告において、相続人ごとに申告することにはどのようなリスクがあるのか、この記事で税理士が解説していきます。

検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

1.相続税申告を「別々に」するリスクとは

相続税の申告を別々ですることによるデメリットは、税務署からの「税務調査のリスクが高くなること」です。

相続税は「相続財産の総額」だけでなく「自分がいくら財産をもらったか」によっても計算が変わってくるため、相続人が別々に申告することにより、申告内容にズレが生じます。

申告内容にズレがあると税務署は申告の内容を確認するために、税務調査の対象になる可能性があります。

申告内容のズレが生じる例として、

また、相続税は相続人が相続した財産額に応じて税金の負担額が決まります。

別々に申告すると他の人の納付状況がわからず、払っていない相続人の分も払うよう税務署に求められ、自分以外の人の相続税も負担する可能性もあるのです。

この点について、1-3章で解説します。

1-1.財産総額に差異が出るリスク

相続人ごとに申告する際にまず起こりえることが、

- 相続財産の認識がずれている可能性

- 土地などの評価方法が異なる可能性

です。

いずれも相続人ごとに計算すると、財産総額に差異が出る原因となります。

①相続財産の認識がずれている可能性

相続人ごとに、相続財産の総額を間違って認識している可能性があります。

特に生命保険金は、その一例です。

生命保険金は、保険契約で受取人が指定されていることが多く、受取人であれば単独で請求ができるため、他の相続人に知られず、保険金の請求から受取まで完了できます。

そして生命保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の計算には含む必要があり、また生命保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)もあります。

ですので生命保険金の受取があったのかどうか、非課税枠の計算がどのようにされているか、も含めしっかり共有されないと、別々の申告によって財産総額にズレが生じる可能性があります。

②土地などの評価方法が異なる可能性

不動産は、「評価額」を出して相続税の計算をします。

この評価方法が、申告する人によって異なる可能性があるのです。

土地の評価は、国税庁が公表している「路線価」に「土地の面積」をかけて計算します。

この「土地の面積」において、土地が不規則的な形をしていると、評価を下げることができます。

どれくらい下げるかは、相続税のプロの税理士によっても様々で、評価が変わります。

そのため、同じ土地を評価しても同じ金額にならないということがあり得るのです。

相続税の申告書は、亡くなった人の住所地があった税務署に提出します。

相続人ごとに申告し、内容にズレが生じていると、税務署の人はどれが正しいのか分かりません。

その確認のために税務調査が行われる可能性が高まるのです。

そして税務調査が行われることで、追加の納税が発生してしまうリスクも発生してしまいます。

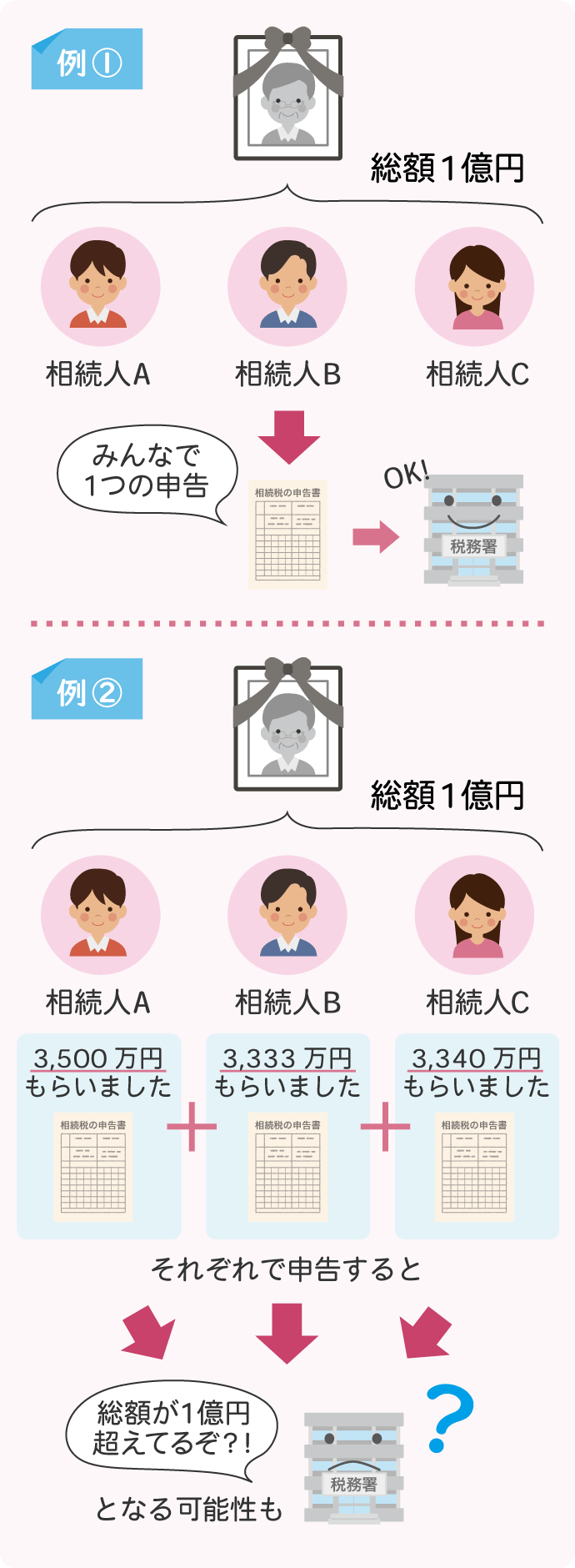

1-2.「小規模宅地等の特例」に関するリスク

土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を活用することで、大幅な相続税削減が期待できます。

これを活用することで、土地の評価額を最大で80%減額することができますが、

- 適用できる上限面積が決まっていること

- 適用の要件を守って計算すること

が重要で、別々に申告をするとなると相続人同士で計算が合わず、かえって税務調査のリスクを高めてしまいます。

別々に申告書を提出するとなると、他の相続人が「小規模宅地等の特例」を適用しているか分からず、財産の評価額に差異が出てしまいます。

申告内容がバラバラであれば、税務署は当然、内容を確認しようとするため、税務調査が行われるリスクが高まります。

【!ここにも注意!】

「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合、添付書類に、「小規模宅地等の特例」を受ける土地を取得する人全員の氏名を記載する必要があります。

つまり、「小規模宅地等の特例」を受けるには、その土地を取得した人全員の同意が必要になるということです。

別々に申告をするということは、相続人同士の連携が難しい可能性も考えられます。

そうなると、他の相続人の同意を取ることは難しく、そもそも「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができない可能性もあります。

土地の評価を下げることができない、これもリスクのひとつとなるでしょう。

1-3.連帯納付義務に関するリスク

相続税のルールでは、「相続人は相互間で連帯納付の義務」があります。

どういうことかというと、他の相続人が相続税を収めていない場合は、たとえ自分が納めていたとしても、他の納めていない相続人の代わりに相続税を収める可能性があるということです。

別々に申告をすると、どうしても他の人の申告状況や相続税の納付状況が分かりません。

自分の分の申告は大丈夫、納付もした!と安心していても、他の相続人の不備のために、ある日突然税務署から、「他の相続人の方の納税がありません」とお尋ねが来るかもしません。

こうしたリスクがあることも踏まえて、相続税の申告は相続人同士がきっちりと連携をして申告することをお勧めします。

「連帯納付の義務」は、相続税のルールであるため、仮に「相続人全員で申告をしていても」起こりえることです。

相続税の納付は各自に任せているような場合は、必ずお互いに状況を確認し合うようにしましょう。

2.まとめ

相続税の申告を、相続人ごとに別々に申告をすることは可能ですが、

- 財産総額に差異が出るリスク

- 「小規模宅地等の特例」に関するリスク

- 連帯納付義務に関するリスク

を理解した上で、「別々で申告する」ことを選択されるとよいでしょう。

特別な理由がない限り、「1つの相続に、1つの相続税申告」が安心です。

当センターには相続税に強い税理士が在籍していますので、申告のある方、節税したい方は、まずはぜひご相談ください。