- 死亡により受け取った生命保険金は、相続税の課税対象になる

- ただし、保険の契約内容によっては所得税または贈与税の対象になることもある

誰かの死亡により受け取った生命保険金は、相続税の対象になります。

ですが、すべての生命保険金が、相続税の対象になるわけではありません。

この点注意が必要です。

どういうことかというと、

- どういう保険内容だったか

- どういう保険金を受け取ったのか

によって、「相続税の対象にならないもの」「違う税金が課税されるもの」があるのです。

この記事では、生命保険と相続税を主軸に、生命保険と税金の考え方を解説していきます。

1.〈一般的に〉生命保険金は相続税の対象です

一般的に、生命保険金は相続税の課税対象です。

(※「一般的に」といったのは、いくつかの例外があるためです。)

生命保険と税金を考えるうえで大切なのは、

- 被保険者(保険がかけられている人)

- 契約者(保険料を支払ってきた人)

- 受取人(保険金を受け取る人)

が誰であるか、です。

そして、受け取った生命保険金が相続税の対象となるのは、

- 被保険者(保険がかけられている人)

- 契約者(保険料を支払ってきた人)

が同じ人だった場合です。

この場合、受け取った生命保険金は相続税の課税対象です。

生命保険金を受け取ったのが相続人である場合、相続税の非課税枠を適用することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

また、生命保険とは広義で、死亡保険金を指すことが多いですが、他にも、

- 保険料の払戻し

- 入院給付金

- 配当金等

も相続税の課税対象になります。

ご注意ください。

契約者が亡くなり解約した時の「解約返戻金」は相続税の対象

例えば、保険料を支払っていた人(契約者)が亡くなった場合はどうなるでしょうか?

この場合、被保険者(保険がかけられている人)は健在であるため、生命保険は支払われません。

ですが契約者(保険料負担者)が亡くなったため、だれかがこの保険契約を引き継ぐ必要があります。

仮に受取人が契約を引き継ぎ、そのままこの保険契約も解約したとします。

その場合に支払われる「解約返戻金」は相続税の課税対象になります。

(※ただし、生命保険の非課税枠は適用対象外です。)

相続税の計算に含む必要があるものであるため、忘れず計算するようにしましょう。

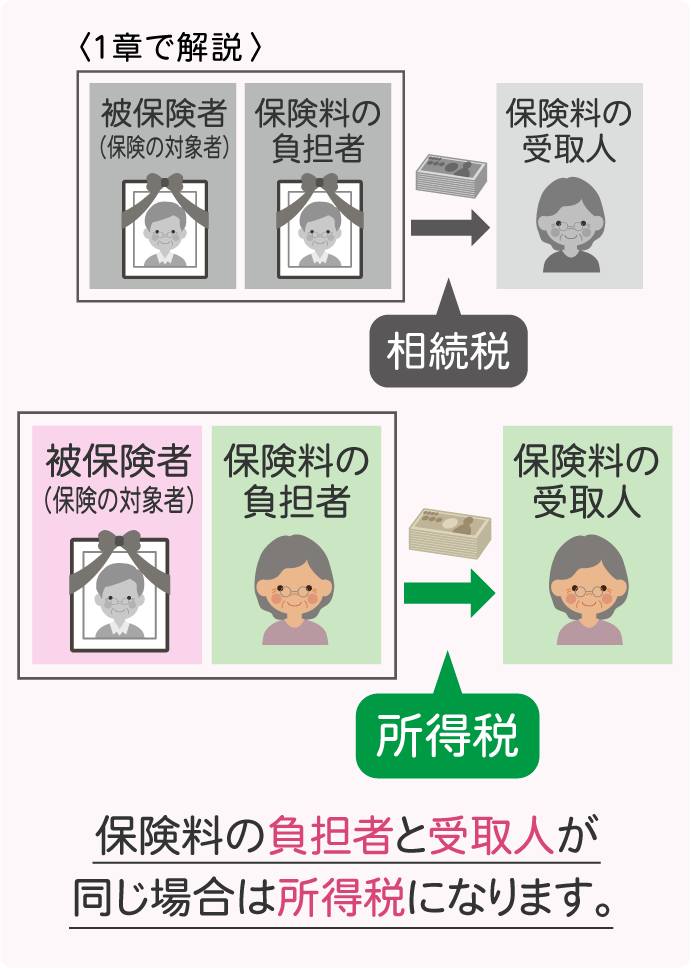

2.〈例外1〉受け取った生命保険金が所得税の対象となる場合

例外としてまず、相続税ではなく所得税の課税対象となる生命保険を見ていきましょう。

これに該当するのは、例えば下図のような契約の場合です。

- 契約者(保険料を支払ってきた人)

- 受取人(保険金を受け取る人)

が同じ場合は、受け取った生命保険金は所得税の対象になります。

「自身で支払っていたいものを、被保険者の死亡により、自身で受け取る」という構図がわかると、理解できるでしょう。

ただし、受け取った保険金の全額が所得税の対象になるわけではありません。

あくまで自分の利益になる分(これまで支払った保険料より受け取る保険金が多い場合)が課税の対象となります。

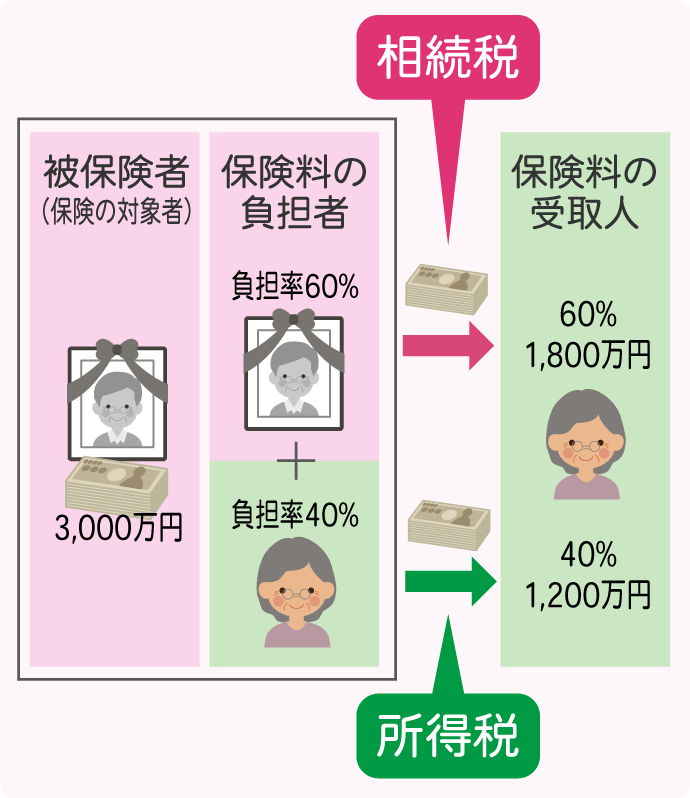

保険料を複数人で負担していた場合

契約によっては、保険料を複数人で負担している場合もあるかもしれません。

この場合、受け取った死亡保険金を、保険料を支払った人の負担割合で分けて考えます。

例えば、夫にかけられている3,000万円の生命保険(受取人は妻)について、保険料を

- 夫が60%を負担

- 妻が40%を負担

していた場合で見てみましょう。

妻が受け取る3,000万円の内、

- 夫が負担していた1,800万円(60%)は相続税の対象

- 妻が負担していた1,200万円(40%)は所得税の対象

(※所得税の対象となるのは、支払った保険料を引いてプラスになった分のみ)

ということになります。

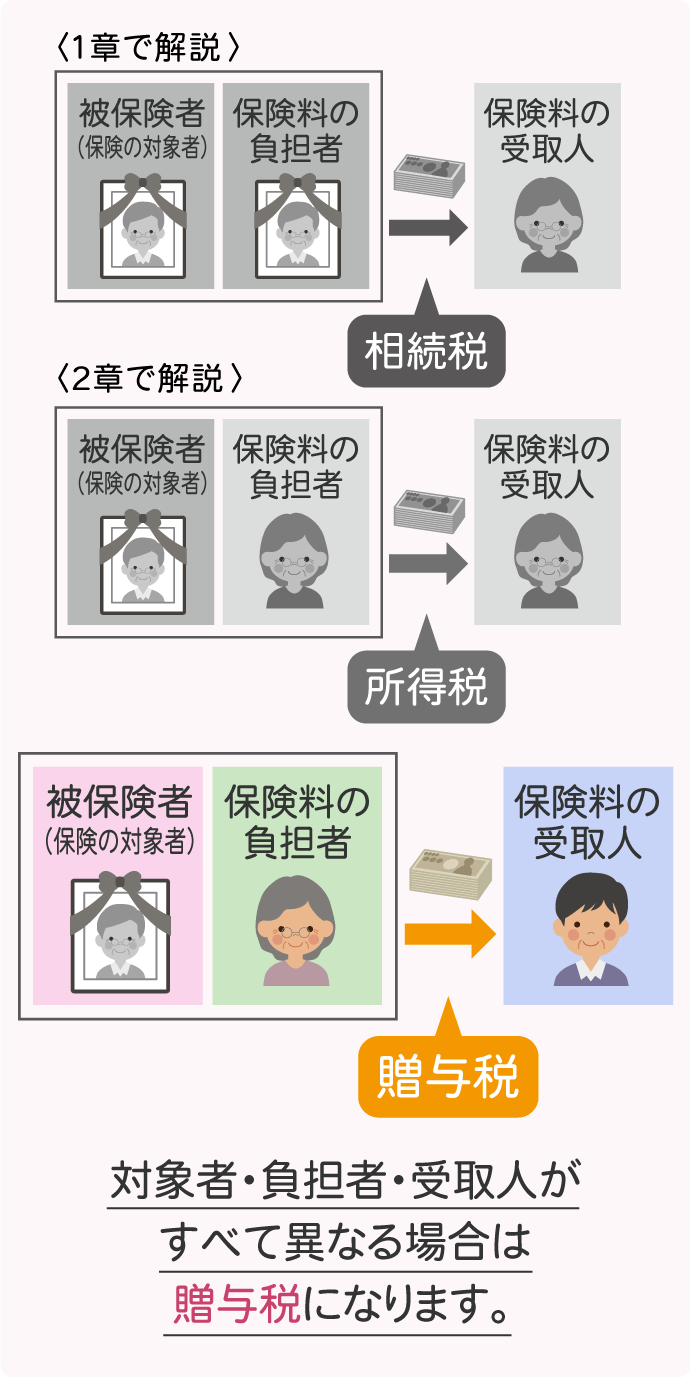

3.〈例外2〉受け取った生命保険金が贈与税の対象となる場合

次の例外として、相続税ではなく贈与税の課税対象となる生命保険金を見ていきましょう。

これに該当するのは、例えば下図のような契約の場合です。

- 被保険者(保険がかけられている人)

- 契約者(保険料を支払ってきた人)

- 受取人(保険金を受け取る人)

のいずれもが違う人である場合は、受け取った生命保険金は贈与税の対象になります。

この場合、被保険者の死亡はあくまで「生命保険の発動のきっかけ」であり、契約者から受取人への贈与とみなされます。

このような契約で受け取った生命保険金は、贈与税の課税対象であるため、ご注意ください。

4.まとめ

死亡により受け取った生命保険金は、相続税の課税対象です。

しかし例外もあり、保険契約(誰が亡くなり、誰が保険料を支払っているか、誰が保険金を受け取るか等)によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になることもあります。

相続税の計算等にも影響するため、この記事でぜひ理解を深めていただければ幸いです。

相続税と生命保険について、お困りごとがあればぜひ当センターにお気軽にお問い合わせください。