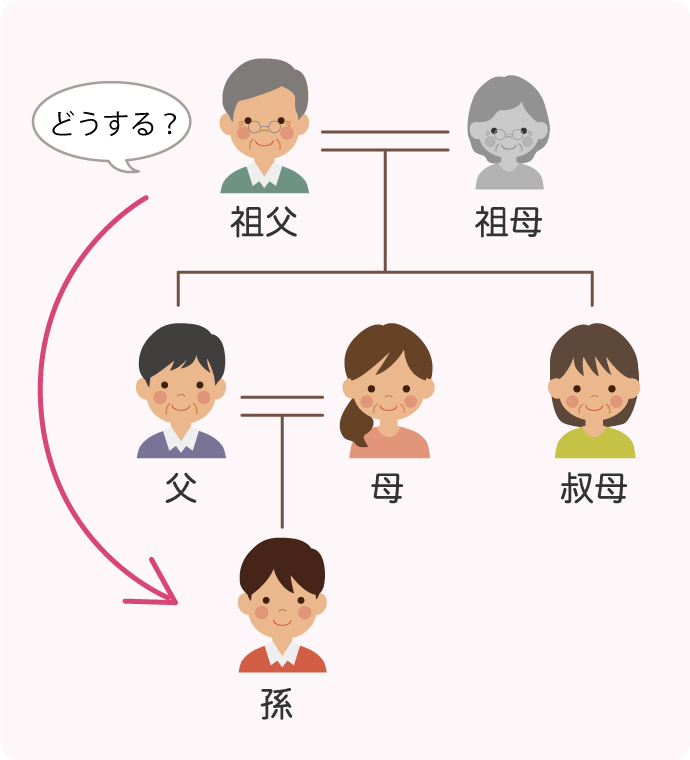

例えば「祖父が孫に財産を遺したい」と考えた場合

→養子縁組による相続

→遺言書による遺贈

といった方法がある

※結論「どちらが良い」というのはなく、個々の状況次第となる

「養子縁組による相続と、遺言書による遺贈、どちらが有効的ですか?」

というご相談はよくお受けします。

「相続」と「遺贈」、死亡をきっかけに財産を譲り受けるという意味では同じかもしれませんが、それぞれ性質が全く異なります。

この記事では、養子縁組と遺言について、それぞれメリットやデメリットを交えて解説していきます。

迷われている方は、ぜひご参考ください。

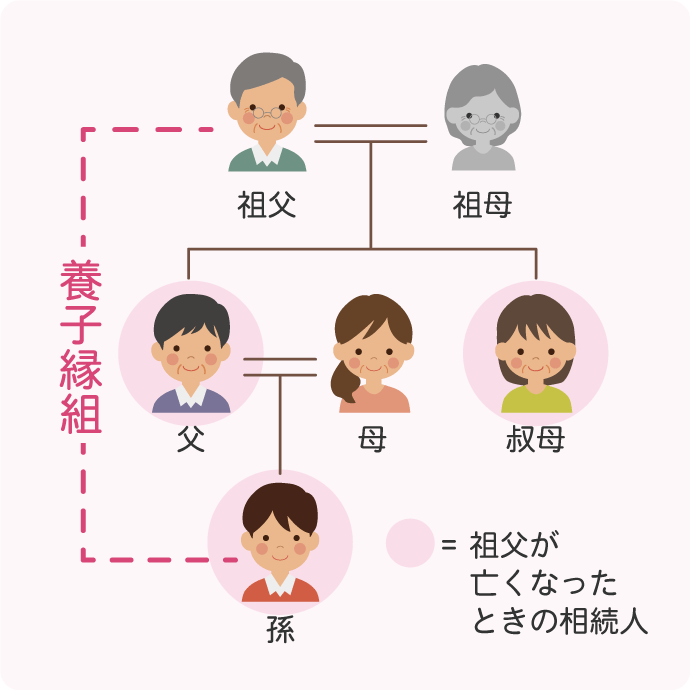

1.祖父と養子縁組をする場合

養子縁組とは、養親と養子の間に、法律上の親子関係を創設する制度です。

上図でしましたような関係図の場合、祖父と孫が養子縁組をして相続するとなると、

- 祖父の子である父

- 祖父の子で父の妹(叔母)

- 養子縁組で祖父の養子となった孫

の3人が、「祖父の子」として相続人になります。

相続財産は、法定相続割合により子3人で等分することになるため、孫(養子)の法定相続割合は3分の1になります。

このように、養子縁組することで孫は相続人として祖父の遺産を相続できます。

1-1.養子縁組で相続するメリットとデメリット

養子縁組で相続するメリット、デメリットは下記のとおりです。

【養子縁組のメリット】

●相続税の基礎控除等を増やすことができる

被相続人(亡くなった人)に実子がいない場合は養子2人まで、実子がいる場合は養子1人まで、相続税申告の際、基礎控除の計算に加えることができます。

【養子縁組のデメリット】

●離縁するには養親、養子双方の同意が必要になる

養子と離縁をするには、養親と養子で協議する必要があります。

協議が整わない場合は、家庭裁判所での審判が必要になることもあります。

●他の相続人ともめたり、遺産分割協議が複雑化したりする可能性がある

例えば長男の子だけを養子にすると、他の相続人との不公平感から、相続人同士でもめる可能性があります。

また養子縁組によって相続人の数が増えるため、遺産分割協議の手間が増えることになります。

●養子になるには要件がある

養子にできる人には、自分より年長者は養子にできないなどの制限があります。

●養子の苗字が変わる

基本的に、養子は養親の苗字を名乗ることになります。

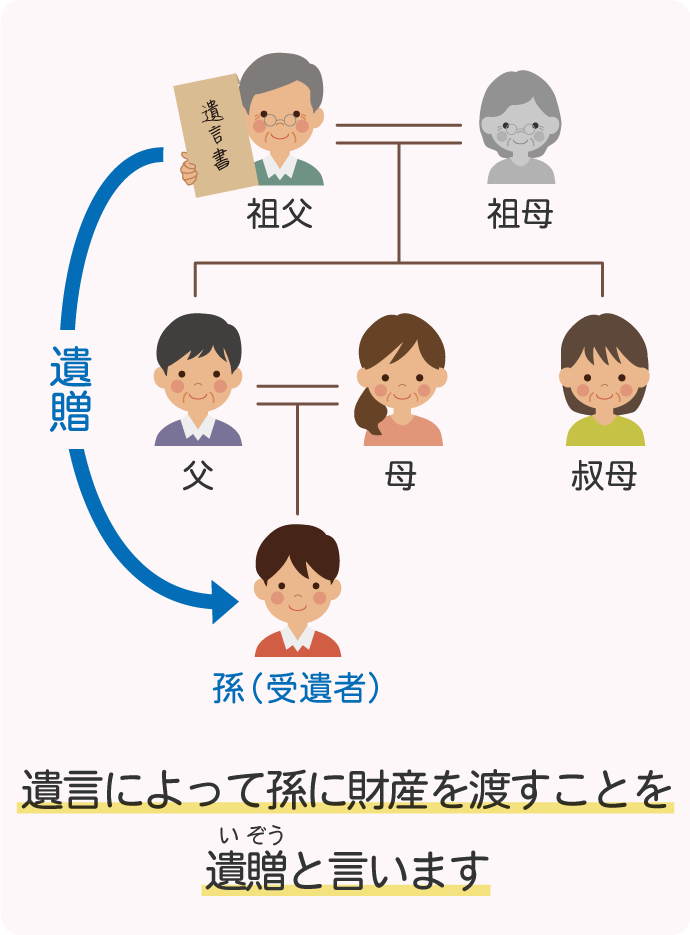

2.遺言によって遺贈を受ける場合

例えば、祖父が遺言書に「全ての財産を孫に遺贈する」と書いた場合、孫は受遺者(遺言によって財産を受け取る人)となり、基本的には遺贈という形でそのまま財産を受け取ることができます。

留意すべき点は「遺留分の請求」です。

祖父の子である父と叔母は相続人であり、最低限の財産を受け取ることができる遺留分という権利があります。

どういうことかというと、この遺言でいえば、孫が全財産を譲り受けます。

(法定相続人である父と叔母は財産を受け取ることができません。)

そこで、叔母が孫に「遺留分請求」することで、本来もっている自身の法定相続分(2分の1)の半分(相続財産に対して4分の1)の遺留分として請求することができます。

請求されると、孫はこれを拒否することはできません。

遺留分を請求するかどうかは各相続人の判断ではありますが、遺言で「全財産」を渡したくとも、遺留分請求によってその額が減る可能性があることを覚えておきましょう。

2-1.遺言で遺贈するメリットとデメリット

遺言で遺贈するメリット、デメリットは下記のとおりです。

【遺贈するメリット】

●誰にでも財産を渡すことができる

遺言書は養子縁組と違い、財産を渡す相手に制限はありません。

あなたが思う人に財産を渡すことができます。

●自由に遺言内容を変えることができる

一度作成した遺言書があっても、新しく遺言書を作成することで、前回作成した遺言書の内容をいつでも撤回することができます。

●遺言執行者を指定することができる

遺言執行者とは「遺言の内容を実現する人」のことで、その権限を持っています。

遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続人や受遺者に負担をかけずに相続手続きなどを進めることができます。

【遺贈するデメリット】

●遺留分請求される場合がある

遺留分とは相続人(兄弟姉妹を除く)にある、最低限の遺産を受け取ることができる権利です。

遺言書で全ての財産を受遺者に遺贈したとしても、遺留分のある相続人から請求される可能性があります。

遺言書を作成する際は、遺留分にも留意しながら作成しましょう。

●自筆証書遺言であれば無効になる可能性がある

自筆証書遺言とは遺言の方式のひとつで、全文自筆で記載する遺言書のことです。

手軽に作成できる反面、法的に無効になる可能性もあります。

作成の際は十分に気を付けましょう。

3.まとめ

養子縁組による相続も、遺言書による遺贈も、相続関係や財産状況、また財産を残す「その人自身がどうしたいか」という意思によるところが大きく、一概にどちらがいいかは断言できません。

養子縁組の場合、他にも実子や養子がいれば、養子の相続割合はどうがんばっても100%になりません。

(法定相続割合で相続する場合)

(遺産分割協議をしたり、他の相続人が相続放棄したりすると、もちろん割合は変わってきます。)

一方、遺言による遺贈では、特定の人に「全財産を渡す」と記載することができるため、相続割合としては100%から可能となります。

そして、他の相続人が遺留分の請求をしてきた場合にのみ、遺留分相当額を渡せば良いことになっています。

(そもそも遺留分を請求されなければ、問題にはならないため。)

また、養子縁組は一度すると一方的に解消するのが難しく、

遺言書の作成は、ひとつでも要件を欠くと無効になる可能性もあります。

そういったことを踏まえて、最終的にご自身で「財産をどうしたいか」を決める必要があります。

いずれにせよ、生前対策を検討するのであれば、専門家に相談されることをお勧めします。

(当センターでも、各自ご状況に応じたご提案、また公正証書遺言作成のサポートも行っております。)