- 前妻の子は相続人であること

- 相続させたくない場合の対策としては遺言書がおすすめ

- 遺言書以外にも養子縁組や生前贈与などの対策がある

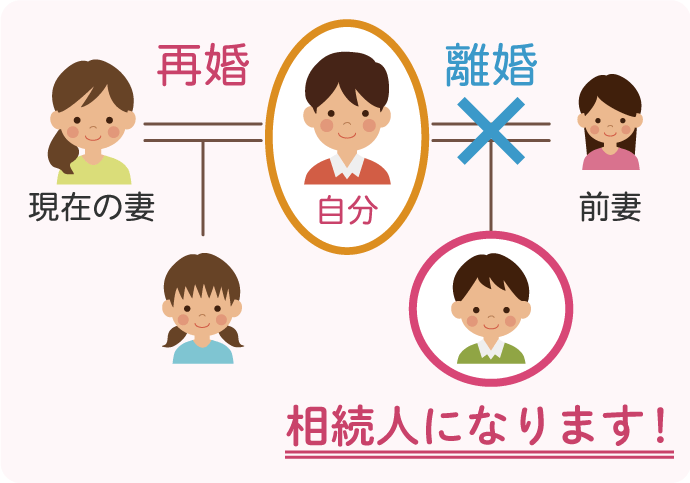

まず明らかにしておくべきことは、「前妻の子は相続人になるのか」という点です。

結論からお伝えしますと、もしあなたの夫(前妻との間に子どもあり)が亡くなった場合、あなたと夫の間の子も、そして前妻との間の子も、いずれも相続人になります。

それを知ったうえで、この記事ではどういう対策ができるのかご紹介していきます。

※この記事でご紹介するのは相続開始前、すなわち〈生前の対策〉です。

もしすでに夫(前妻との間に子どもあり)を亡くされた状況であれば、その後の手続きの進め方についてはこちらをご覧ください。

目次【本ページの内容】

1.前妻の子であっても、父の実子は全員”相続人”

だれが相続人になるかは民法で定められており、亡くなった人の子は全員相続人になります。

たとえその子が離婚した前妻との間にできた子であり、離婚後は前妻に引き取られて全く会っていなかったとしても、亡くなった人の子どもであるという事実に変わりはありませんので、やはり相続人です。

(ちなみに、離婚した元妻は相続人ではありません。)

夫が亡くなり相続が発生した場合、後妻のみ(子どもの協力なし)で対応可能な手続きもあります。

しかし、特に

- 銀行の口座の解約

- 不動産の名義変更

- 自動車の名義変更

といった財産に関する手続きであれば、相続人である前妻の子にも協力してもらう必要が出てきます。

(相続手続きの多くは相続人全員の署名、実印の押印が必要になるからです。)

そして、ここからが問題です。

「前妻の子に、夫の財産を相続させたくない」

という思いがある場合や、

「会ったこともない前妻の子と手続きするのはちょっと…」

とお考えの方もおられると思います。

そのときにおすすめしている対策が、まだ相続が開始していない生前のうちに遺言書を作成しておくということです。

そして、その遺言書の書き方を工夫することで、財産をもらう人が単独で相続手続きを進めていけるようになる場合もあるのです。

残念ながら遺言書を書かずに亡くなられた場合は、相続人全員で遺産分割協議をして相続手続きをする必要があります。

連絡先がわからない場合はもちろん、仮に連絡先を知っていたとしてもどのように相続の話を進めていけばよいかわからないという場合は、当センターなど相続の専門家にお気軽にご相談ください。

2.相続させたくない…という場合は、絶対に遺言書を作成しておこう!

前述の通り、前妻との間に子どもがいる場合は、その子も相続人になります。

そして「銀行口座の解約」「不動産の名義変更」など、相続手続きの多くにおいてその子の協力も必要です。

ただし、遺言書があればその想いが最優先されるため、その子の協力を得ることなく、財産をもらう人だけで手続きを進めることができます(※手続きによる)。

例えば「○○銀行の口座を、長男のまごころ一郎に相続させる」という遺言書が作成されており、それが法的にも有効な遺言書であれば、○○銀行の手続きに関してはまごころ一郎さんが単独ですることができます。

(※基本的に、銀行口座の相続手続きは遺言で相続する人が単独で手続きをすることができますが、金融機関によっては相続人全員での手続きを求められる可能性もあります。)

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、どちらがおすすめなのか、また作成するにあたってのポイントをお伝えします。

※遺言書が「法的に有効なもの」として認められるには要件があります。

それを満たしていない場合は、いくら故人の意志であっても無効と判断されてしまう場合があります。

詳しくはそれぞれの遺言書について、下記記事でご確認ください。

2-1.想いを実現したいなら公正証書遺言がお勧め

まず先に、もう一方の遺言書である「自筆証書遺言」の特性を説明しておきます。

「自筆証書遺言」とは、全てを自筆して作成する遺言書です。

(※財産目録の部分のみPC等での作成可)

「自筆証書遺言」は自分一人で作成でき、また、思い立ったときにいつでも作成ができるという気軽な遺言書です。

ただ、法律的な要件が欠けてしまうと無効になってしまうというリスクもあります。

また「自筆証書遺言」は、遺言をした人が亡くなって相続が始まったときに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。

その際、家庭裁判所から相続人全員に「検認をします」という旨の通知が行くため、相続人である前妻の子にも通知が届くことになります。

検認について、詳しくはこちらをご覧ください。

いろいろとマイナス面をお伝えしてしまいましたが、もちろん自筆証書遺言であっても

- 要件を満たしている

- 検認が済んでいてる

ものであれば、遺言書の記載内容に従って相続手続きが可能となります。

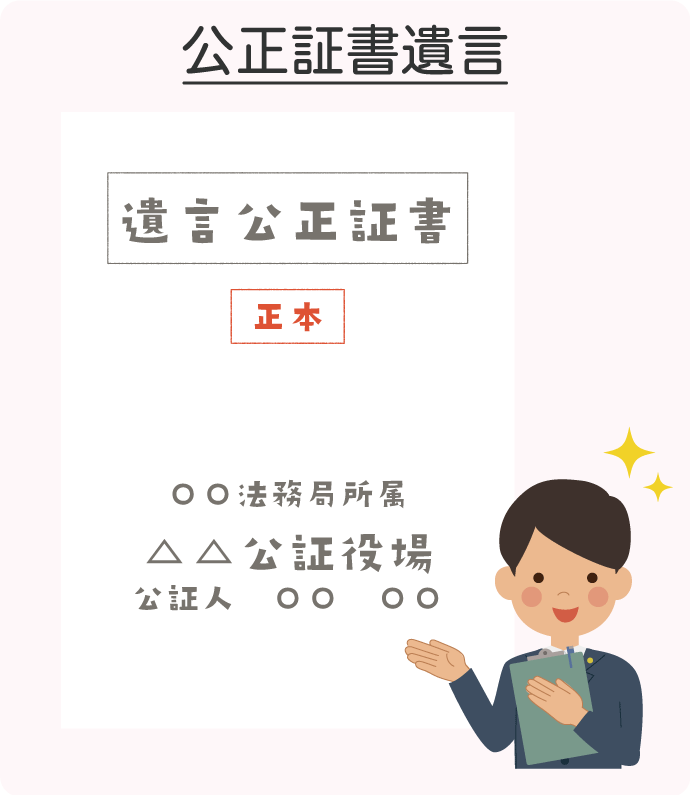

それでは、もう一方の「公正証書遺言」について説明します。

「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人と一緒に作成する遺言書です。

(※遺言者が自署するのは署名欄のみです)

そのため、

- 公証人とのやり取り(連絡や日程の調整等)

- 公証人手数料

などが発生しますが、遺言書の作成に公証人が関与するため、要式の不備によって無効になることはほとんどありません。

また、家庭裁判所での「検認」が不要になるため、相続が開始すればすぐに各財産の手続きを進めることができます。

作成するときに少し手間はかかりますが、実際にそれを使うとき(相続が開始したとき)に大きなメリットがあるのが公正証書遺言の特徴です。

公正証書遺言についてさらに詳しく知りたい場合はこちらの記事をご覧ください。

自筆も公正証書もそれぞれメリット・デメリットはありますが、

- 前妻の子に相続させたくない…

- 前妻の子と連絡を取らずに手続きを進めたい…

という目的であれば、より確実に手続きができる「公正証書遺言」の方が絶対にお勧めです。

2-2.「遺言執行者」の指定で連絡せずに手続き可能

遺言書の中で、「遺言執行者」という人を指定することができます。

遺言執行者とは、簡単に言うと「遺言書に書かれた内容を実現する人(遺言書の通りに手続きを進める人)」のことです。

そのため、遺言執行者は相続財産の管理や相続手続きをする権限を持っています。

仮に遺言執行者の指定がなかった場合でも、遺言書に記載された受遺者(財産を受け取る人)だけの署名捺印で手続きが進むことも多々あります。

ですが、一部の金融機関等では、手続きに際して受遺者でない人も含めた法定相続人全員の署名捺印を求められることもあるため、特段の理由がない限り遺言執行者は指定しておいた方がよいです。

※ただし、遺言執行者を指定すると、遺言執行者は全ての相続人に「遺言の内容を通知」する義務があるため、前妻の子にも遺言の内容を通知することになります。

(遺言書の内容を知られる事になりますが、手続き自体は特に協力を得ることなく遺言執行者の権限で進めることができます)

2-3.相続人には「遺留分請求」の権利があるため要注意

遺留分とは、相続人に保証されている最低限の遺産をもらえる権利(割合)のことです。

(※権利を認められる相続人の範囲には限りがあります)

例えば、遺言書で「○○に全ての財産を相続させる」と書いてあったとしても、相続人の遺留分を侵害することはできません。

そのため、相続人から「遺留分を請求します」と言われたときは、必ず渡さなければなりません。

具体例を挙げて説明します。

例えば夫(前妻との間に子どもあり)が「妻と妻との間の子どもに全財産を相続させる」という遺言書を書いたとしても、前妻との間の子ども(実子)も相続人であるため、「自身の遺留分が侵害されている」として後妻とその子に遺留分の請求ができるということです。

このように、(前妻の子は)法定相続人として相続する権利を有しているにも関わらず、遺言書等によってその相続権を侵害された場合、自己の遺留分を主張・請求することができるのです。

遺留分の請求をするかどうかは本人次第(※必ず請求しなければならないわけではない)ですが、特に「前妻の子に相続させたくない」といった特定の相続人に相続させない遺言書があったとしても、この「遺留分の請求」を受ける可能性があることは必ず覚えておきましょう。

なお、遺留分の請求には期限があり、

- 自分の相続権が侵害されていることを知ってから1年以内

- 相続開始から10年以内

を経過すると請求することができなくなります。

上記期限内に遺留分を請求された場合、請求を受けた側は、相続財産における遺留分相当額の支払いが必須となります。

また、その支払いは金銭(現金)で払うため、遺留分を請求された場合に支払う金額を予め想定し、金銭を準備しておくことも大切です。

遺留分については詳しくは下記記事でご紹介しています。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

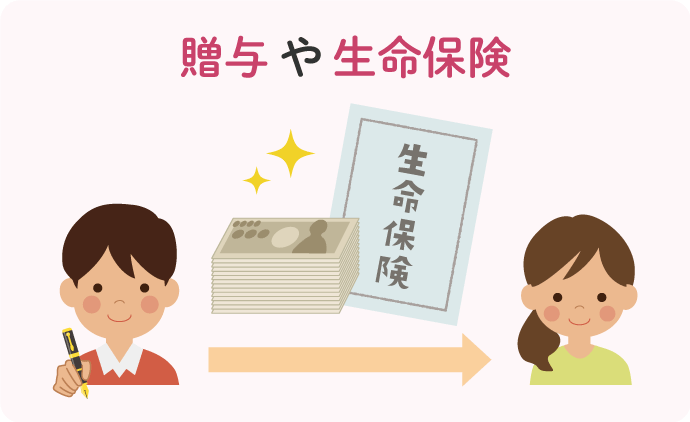

3.相続させたくない場合にできる遺言書以外の対策は2つ

「相続させたくない…」とお考えの場合は、遺言書(特に公正証書遺言)を作成するという方法があることがわかりました。

では、他にできる対策はないかというと、「贈与」と「生命保険」という2つの対策があります。

ここでは簡単にご紹介します。

相続させたくない場合にできる対策①【贈与】

贈与には、

- 生前贈与(生きているうちに財産を渡すこと)

- 死因贈与(亡くなった時に財産を渡すこと)

の2つがあります。

いずれも「贈与」という手段によって財産の一部を特定の人に渡すことですので、贈与をした分だけ財産額が減ることになり、結果的に相続の際の遺産分割をする財産額も少なくなるという方法です。

ただし、その贈与した財産も前述の遺留分の範囲に含まれる可能性や、一度に多くの財産を贈与すると多額の贈与税が発生する可能性もあるため、専門家に相談した上で計画的に行うことをお勧めします。

相続させたくない場合にできる対策②【生命保険】

財産の一部を生命保険契約にして、その保険金の受取人を指定しておくという方法です。

死亡保険金は基本的には相続財産に含まれず、指定した受取人が保険金を受け取ることになります。

また、受取人指定のある死亡保険金は遺産分割の「対象外」ですので、基本的に遺留分の対象にもなりません。

ただし、金額や保険契約の内容によっては遺産分割の対象に含まれることもあるため、必ず専門家にご相談されることをお勧めします。

どちらの方法も、贈与や保険契約等によって手元のお金が減ることになりますので、ご自身の老後必要となる資金のことも想定し、バランスには気を付けましょう。

4.まとめ

前妻との間に子どもがいる場合、夫の相続においては、その子どもは必ず相続人になります。

※配偶者であるあなたとその子には血縁関係がありませんので、あなたの相続においては相続人になりません。(養子縁組をしていない限り)

その子に相続をさせたくないとお考えの場合は、生前に生命保険や贈与などを活用する方法もありますが、実際の相続手続きの場面ではあらゆる相続手続きにおいてその子の協力を得る必要があります。

そのため、「前妻の子と一緒に相続手続きをする」ということを避けたい場合は、遺言書を作成することをおすすめします。

その中でも特に「公正証書遺言」を作成することで、要件に不備がなく、最も確実に手続きを進めることができます。

「公正書証遺言」を作成するには、いろいろな準備や費用は掛かりますが、遺された相続人にとってはスムーズに手続きを進めることができるため、ぜひ作成を検討してみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言の作成に関しては、当センターが遺言書の起案、公証人との連絡調整など対応可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。